Rencontre avec Thierry Couvreur,

journaliste et « radioteur » passionné

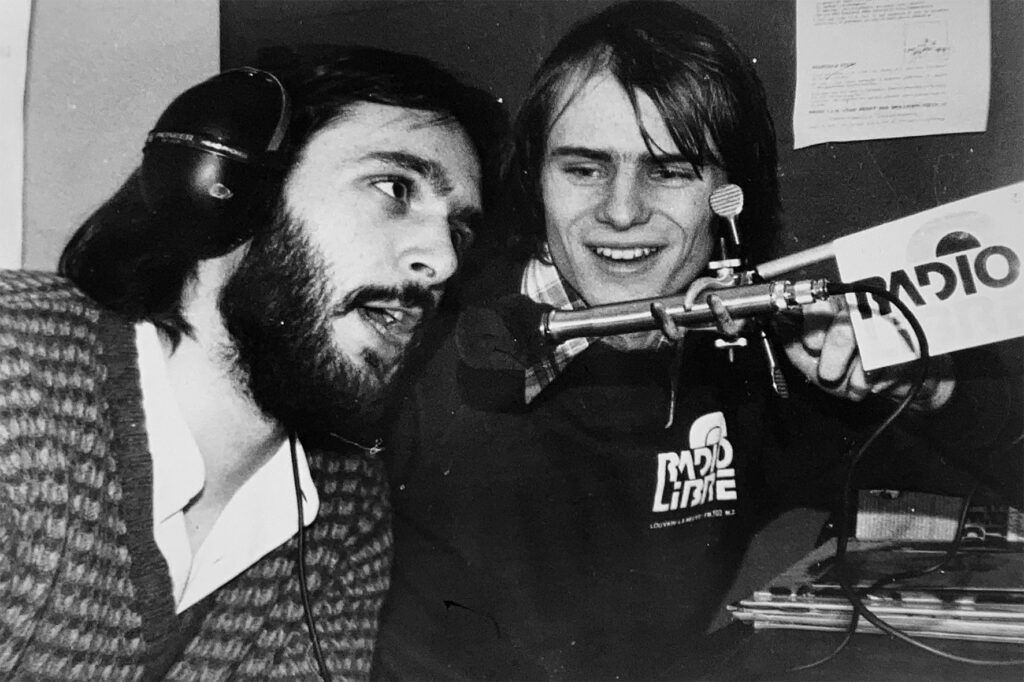

Après des études de droit à l’Université catholique de Louvain, Thierry Couvreur poursuit une licence en communication sociale qu’il achève en 1983 avec un mémoire sur les radios libres et la presse écrite. Il fait ensuite son service civil, de 1983 à 1985, au Conseil de la jeunesse catholique (CJC) pour le magazine Jeunes en mouvement. En parallèle et successivement, il est journaliste aux quotidiens La Cité, Le Soir et à Vers l’Avenir jusqu’en 2022. Entre 2001 et 2006, il est chef de cabinet du bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Jean-Luc Roland. Actuellement, il est membre du Conseil de déontologie journalistique. Thierry Couvreur a déposé ses archives au CARHOP et c’est à cette occasion qu’il a accepté de partager ses connaissances et plus particulièrement son expérience à Radio Louvain-la-Neuve et à Radio 6 Vallées. Actif « radioteur » dans le Brabant wallon, entre 1979 et 1985, il est aussi un observateur avisé du mouvement des radios libres.

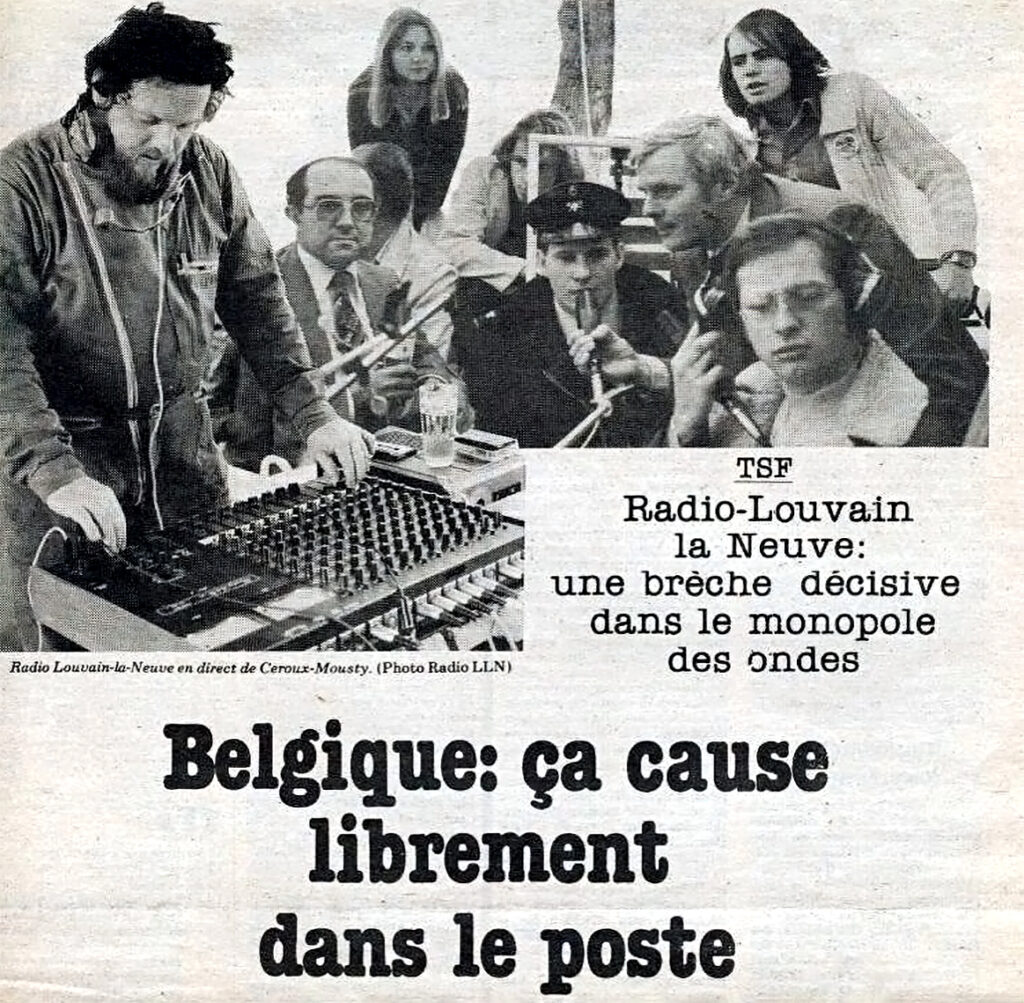

Radio Louvain-la-Neuve : « 10 000 auditeurs, 10 000 informateurs »

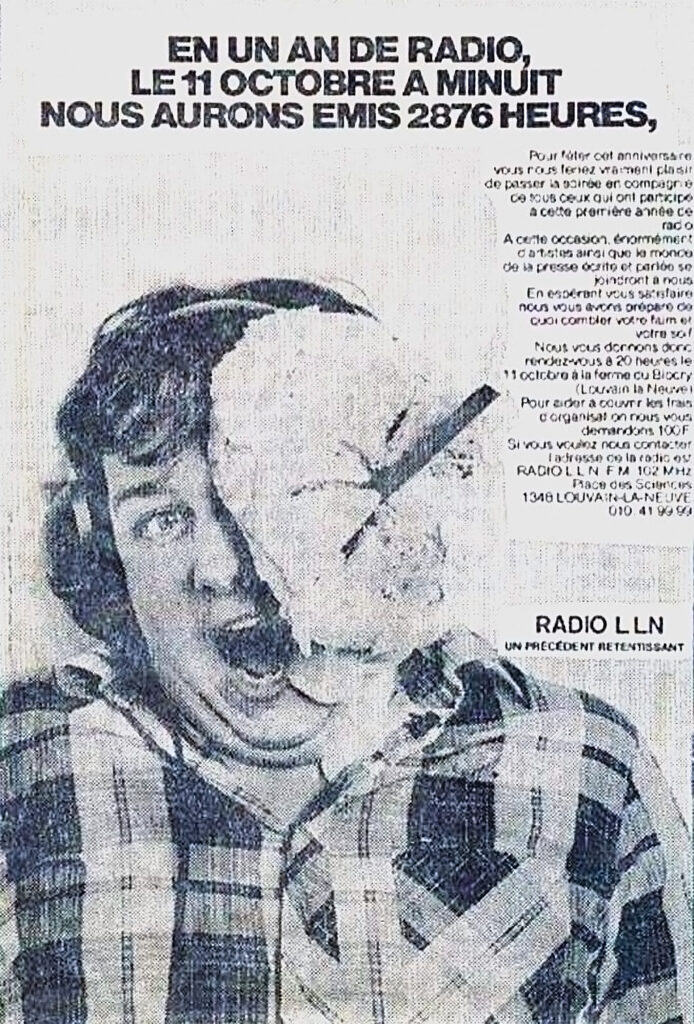

C’est avec ce slogan que, le 12 octobre 1978, cinq étudiants en droit inaugurent La première émission de Radio Louvain-la-Neuve (RLLN). Depuis octobre 1972, l’Université catholique francophone de Louvain déménage progressivement sur le territoire d’Ottignies. En 1978, le site de Louvain-la-Neuve est encore un vaste chantier et pour nos cinq animateurs, la radio est un moyen pour tisser des liens entre les différents acteurs et actrices de cette nouvelle cité (les étudiant.e.s, les habitant.e.s, l’université partout présente), mais aussi pour développer des relations entre mouvements étudiants sur le site de l’UCL à Woluwe et le campus de l’ULB. Ils veulent « intégrer cette ville champignon sans racines dans une région dont elle est le principal pôle attractif ». Pour garantir une totale liberté d’expression et sa neutralité, ils ne sollicitent ni l’appui de l’UCL, ni de la commune, ni des pou- voirs publics, mais ont à leur disposition un local commercial, par l’association des commerçants ainsi qu’un prêt de 25 000 FB à rembourser dès que possible. Dès le début, RLLN se présente comme radio permanente d’animation et d’information pour la région. Émettre de manière permanente suppose aussi une équipe, des émissions régulières et une solide organisation financière. Pour cette raison, RLLN s’adosse au Groupement de recherche et d’expérimentation en communications sociales (GRECS), une ASBL créée le 19 décembre 1978. Le principe est l’autofinancement. La radio appartient à ses membres qui paient une cotisation élevée avec le droit d’occuper l’antenne. C’est la première source de revenus, mais l’ASBL peut également organiser des évènements dont les bénéfices sont réinvestis dans la radio.

Au début, RLLN émet deux heures par semaine, puis dix heures en semaine à destination des étudiant.e.s, le samedi pour la région. En février 1979, elle programme plus de 50 heures d’émissions. Le taux d’écoute est remarquablement élevé. Elle sort de l’anonymat grâce à un fait divers. Le 26 octobre 1978, au soir des 24 heures vélo que RLLN couvrait en direct, la Régie des Télégraphe et Téléphone (RTT) – sa camionnette goniométrique ayant repéré le lieu de diffusion – menace de saisir l’émetteur. Un appel à soutenir passe sur antenne, auquel répondent plus de 1500 étudiant.e.s , qui empêchent la saisie et boutent les forces de l’ordre hors du campus. Pour la radio, c’est une formidable publicité. Le lendemain, RLLN reprend ses émissions : « COUCOU, nous revoilà ». Elle sort de la clandestinité, s’affiche ouvertement avec une antenne bien visible dans le haut de LLN (place Galilée) et introduit une demande, restée sans réponse, d’émettre au ministre des communications. En attendant, elle émet sur 102 MHz/FM. C’est le point de départ de l’engagement de Thierry Couvreur, comme volontaire et animateur radio.

« Mon intérêt pour la radio commence très tôt. Adolescent, j’écoutais les radios offshores : Radio Caroline ou Radio Amigo. Je suivais aussi les péripéties de Radio Eau noire, « la radio des irréductibles Couvinois » qui s’opposaient au projet de barrage sur l’Eau noire à Couvin. C’était en mars

Cette radio militante avait un côté rebelle qui me fascinait. La radio est un média qui touche les gens. La radio est un bel outil pour faire du terrain, pour couvrir un évènement, pour partager. Par ailleurs, je pense que beaucoup d’animateurs radio étaient aussi animés d’une envie de partager la musique qu’ils aiment et la faire connaître à d’autres. »

« Mon premier contact avec Radio Louvain-la-Neuve (RLLN) est la tentative de saisie manquée de la RTT le 26 octobre 1978. Le lendemain, je me suis présenté à la permanence de la radio qui se tenait chaque jour, de 12 à 14 heures, dans le centre urbain de Louvain-la-Neuve. C’était un local commercial nu : une chape en béton, un vieux bureau, trois chaises. Au début, j’assurais la permanence quelques jours par semaine, pour la vente des autocollants de soutien aux radios libres, la récolte des annonces culturelles des kots à projets et des associations… On accueillait aussi les gens qui venaient simplement nous encourager. C’était là mon job, mais rapidement, j’ai été placarder les affiches promotionnelles dans les commerces, les auditoires, etc. J’allais aussi chez les deux disquaires de Louvain-la-Neuve, Caroline Music et la Maison Bleue, qui nous prêtaient des disques. »

« Une radio, ce sont aussi des rencontres. Il y avait notamment un fan de radio offshore, habitant de Mont-Saint-Guibert, qui voulait absolument faire de la radio. Il s’est formé un groupe de quatre personnes pour assurer les émissions du week-end quand les étudiants désertaient le site de Louvain-la-Neuve et qu’il fallait occuper la fréquence. Nos émissions se sont naturellement orientées vers la région, vers les habitants de Louvain-la-Neuve, d’Ottignies, de Mont-Saint-Guibert. Ce fut pour moi un réel apprentissage. J’ai appris à préparer mes émissions, choisir les disques, faire les enchaînements entre les chansons, préparer les interviews, faire la relance quand un invité patauge, le tout dans le timing de l’émission. Radio Louvain-la-Neuve, c’était aussi apprendre à organiser des évènements, gérer la logistique, confier des missions à une équipe, côtoyer des personnalités… On a fait des concerts, avec Machiavel en studio, Philippe Chatel, Catherine Lara, ou des débats à l’antenne avec des politiques qui acceptaient l’invitation. Je me souviens d’un échange devant un auditoire plein, entre André Cools et Charles-Ferdinand Nothomb sur le régionalisme ! »

« La radio LLN est un projet d’étudiants de la faculté de droit : Éric Mulders, Alain de Brabandere, Paolo Pellizzari, devenu photographe par la suite, Bruno van Hoorebeke et Manu, le technicien. Nous pouvions aussi compter sur Yves Jongen, chercheur au Cyclotron à Louvain-la-Neuve, qui a aidé pour monter les émetteurs. Les ondes, c’était son truc et cela l’intéressait beaucoup. Par la suite, il a aussi été l’expert et conseiller de l’ALO dans les discussions et dans les négociations avec le pouvoir politique. Rapidement, cette équipe a été rejointe par quelques dizaines de volontaires. »

« Une différence essentielle entre RLLN et les autres radios militantes est notre volonté de sortir de la clandestinité et se faire entendre au grand jour. Par exemple, au lendemain de la tentative de saisie avortée [le 31 octobre], RLLN a tenu une conférence de presse : on fait de la radio. On veut la faire et on revendique le droit de pouvoir la faire. RLLN sera permanente avec des émissions tous les matins et les après-midis jusqu’en fin de soirée. La radio a reçu le soutien du bourgmestre Yves du Monceau de Bergendal qui, tant qu’on pouvait parler de sa ville, y était favorable. Son concurrent local, le sénateur socialiste Valmy Féaux ne voulait pas être en reste et a également soutenu l’initiative. Je me souviens d’un débat avec Gérard Deprez à l’antenne, à l’époque, secrétaire général au PSC. Ces politiques n’avaient pas peur de se compromettre avec des illégaux.»

Juin 1979 : le splitsing

« Radio Louvain-la-Neuve était avant tout une radio orientée vers la communauté universitaire. Du côté des premiers habitants de Louvain-la-Neuve, il y avait une certaine connivence. Ces pionniers de la nouvelle ville étaient ouverts et intéressés par la radio. Les étudiants, eux, étaient intéressés par notre occupation de la fréquence le week-end et voyait cela comme une ouverture sur la région et, à l’époque, c’était manifestement une volonté de l’Université, d’être ancrée dans sa région, de s’y intégrer. Cette entente a fonctionné un an, mais peu à peu, une distorsion s’est faite entre les objectifs, la manière de faire des étudiants et les habitants. Les étudiants étaient parfois potaches et n’assuraient pas leur temps d’antenne entre autres au moment des examens. Il y avait des trous qu’il fallait combler et cela devenait lourd. Les attentes des uns et des autres n’étaient pas les mêmes. La rupture s’est faite autour d’un manque de rigueur dans les émissions et sur l’envie de faire une radio populaire, proche des gens de la région. Moi, étant à la fois étudiant kotant à LLN et originaire du Brabant wallon (Rixensart), j’étais concerné par les deux approches. Peu avant l’été 1979, l’équipe se divise. Ce fut un choc pour RLLN. La moitié de l’équipe partait pour lancer une nouvelle radio, Radio 6 Vallées . Ils nous en ont voulu évidemment, c’est humain. Ils ont lancé la rumeur qu’on ne souhaitait plus être membre de l’ALO et qu’on avait des visées commerciale et/ou politique, ce qui n’était pas la vérité. Nous avions de bons contacts avec l’ALO . Nous n’étions pas pro-publicité, mais nous voulions lancer une radio d’animation avec l’ambition de durer. »

Dans l’enquête de Daniel Sotiaux et Michel Jocquet, Radio 6 Vallées s’en explique : « Nous avons décidé de nous intégrer dans l’ALO à condition que l’on accepte de revoir certains termes de la charte que nous jugeons excessifs et peu conformes à la réalité des faits. Nous pensons par exemple qu’une loi n’équivaut pas obligatoirement à la privation de liberté. En gros, ce que Radio 6 Vallées souhaite voir supprimer, c’est un langage de type militant, la charte devrait tenir davantage compte des radios d’information ». Le 17 novembre 1979, Radio 6 Vallées est présente comme observatrice au Plan K, à l’assemblée des radios libres. Elle est membre fondatrice de l’ASBL ALO.

La concurrence, signale Thierry Couvreur, était déjà à l’œuvre : « Par ailleurs, Radio LLN a, depuis février 1979, une radio concurrente Radio Schlip. Leur programme se résume à passer de la musique (en tout genre) entre 12 h 45 et 13 h 45, du lundi au vendredi, et deux heures en soirée, les jeudis et mardi. Cette radio vit au rythme de l’année académique d’octobre à juin et disparaîtra à la fin des études de ses fondateurs, tandis que Radio Louvain-la-Neuve disparaît au milieu des années 1980, peu après l’arrivée d’une nouvelle radio, Antipode ; une radio très formatée de musique & news » .

Radio 6 Vallées : une nouvelle radio à vocation régionale

« L’été 1979, la moitié de l’équipe quitte Radio LLN dont son président, Éric Mulders, qui, par la suite, a encore lancé Radio Roulotte à Bonlez (commune de Chaumont-Gistoux), une radio itinérante qui se déplaçait pour couvrir les évènements. Nous souhaitions lancer une nouvelle radio locale et nous nous sommes mis en quête d’un point élevé. Notre choix se posa sur Corbais, village de l’entité de Mont-Saint-Guibert, situé légèrement plus bas que le plateau de Louvain-la-Neuve. Pour couvrir la zone, il fallait récupérer de la hauteur. On a loué une villa à 7000 francs par mois et avec l’aide de radios amateurs, on a installé un très haut mât dans le jardin. La radio diffusait sur Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, vers Gembloux et moins bien vers Wavre (…) qui restait pour nous un objectif. »

« Radio 6 Vallées commence à diffuser le 1er septembre 1979. Notre projet visait la création d’une radio qui s’adresse davantage à la population qu’au monde étudiant. Dès le début, nous rassemblons 60 à 80 personnes participantes : des étudiants, des employés, un enseignant, un ingénieur du son, un technicien TV, assistant social, agent immobilier, directeur de société, etc. » La moyenne d’âge est de 30 ans.

Lancement de la station de Radio 6 Vallées

AudioLancement de la station de Radio 6 Vallées le 1er septembre 1979. Extrait de la première émission avec Fernand Lefevre à l’animation.

Dans l’enquête de D. Sotiaux et M. Jocquet, Radio 6 Vallées précise son projet : « Notre radio est une radio d’animation au service de la région dont les micros sont largement ouverts dans un esprit de totale liberté. Le respect de l’auditeur que nous nous sommes fixés nous impose de ne jamais l’agresser, ni par la vulgarité, ni l’influencer par l’une ou l’autre tendance idéologique. Les idées de chacun peuvent être exprimées, mais non imposées à l’auditeur. Il y a de notre part une volonté d’éviter toute coloration idéologique et une volonté d’aller plus loin au niveau de l’objectivité et de la neutralité de la radio. Nous visons à favoriser entre les habitants de toutes les catégories sociales et de toutes les tranches d’âges, la compréhension et la collaboration entre les uns et les autres.»

Thierry Couvreur témoigne de l’esprit de la radio : « En semaine, les émissions se déroulent le matin entre 6 h et 9 h, ensuite on lançait un enregistreur autoreverse avec des bandes préenregistrées pour occuper la fréquence. Les émissions reprenaient à 17 h (avec un journal d’informations régionales de 18 h 30 à 19 h) et se terminent à 22 h. Les vendredis, samedis et dimanches, c’était toute la journée jusqu’à minuit. La convivialité était importante. Finalement, on a récupéré une bonne partie du public. À Radio 6 Vallées, l’émission du dimanche « Si on prenait l’apéro… Ensemble » (de 11 h à 13 h), accueillait parfois un invité, dont Philippe Lafontaine (auteur-compositeur-interprète belge), Lou (Francis) Deprijck (chanteur, compositeur, producteur belge) ou l’humoriste Marc Herman. Quinze à vingt personnes du village étaient présentes dans le studio, dont un couple de retraités très réguliers (…) La radio était une rencontre entre un média et la vie locale du Brabant wal lon. J’ai toujours trouvé cela important et cela a orienté ma carrière de journaliste vers la presse régionale. Un autre moyen de communication avec le public était le téléphone, essentiel pour les radios à l’époque. Les émissions étaient variées : des émissions musicales, des animations, on relayait l’agenda des associations locales, des communes aussi, les infos locales. Parfois, on faisait des émissions en extérieur – un animateur était sur place et faisait le relais via une communication téléphonique. En studio, on passait les disques et donnait la parole à ceux qui étaient sur place : les invités à un évènement, un jogging ou une fête locale. Radio 6 Vallées était une référence dans la région du centre du Brabant wallon, les gens ont accroché. »

Un gros dossier dans les archives concerne Radio 6 Vallées et éclaire sur son organisation et sur son mode de fonctionnement. Dès le début, l’équipe crée une ASBL : l’Association pour la valorisation de l’animation et de la communication en Brabant wallon (AVAC-BW). Il s’agit de faciliter l’accès à la téléphonie, l’ouverture d’un compte en banque, mais surtout de structurer la radio avec une assemblée générale (30 associés), un conseil d’administration (11 membres). La participation des auditeurs et auditrices est libre, mais si la demande d’accès à l’antenne porte sur un sujet qui peut amener des controverses ou une mise en cause de personnes précises, chacune des parties doit être représentée et l’émission se présente alors sous une forme de débat contradictoire ». Thierry Couvreur s’y investit à fond : membre du conseil d’administration, il est coordinateur interne et a eu le mandat difficile de trésorier pendant un temps. Le principe de la radio est l’autofinancement avec une mise de départ de 100 000 francs belges, avancée par dix membres de la radio ainsi que les rentrées financières traditionnelles pour ce type de radio : cartes de membre de l’ASBL, autocollants, dédicaces des disques (1500 francs par semaine), petites annonces et l’organisation de soirées dansantes.

« J’avais un regard sur les émissions pour assurer la planification des émissions qui se suivent, qu’elles ne racontent pas la même chose, éviter les doublons au niveau des interviewés, ne pas avoir la même personne le matin et trois jours après le soir… Dans ce cadre-là, j’ai parfois été amené à intervenir auprès de certains radioteurs. Lors d’une émission où les animateurs « déconnaient », où, pendant 5 à 10 minutes, ils avaient des fous rires et des private jokes, – ce qui ne convenait pas – je suis intervenu et en retour, j’ai reçu un courrier très agressif : on est une radio libre et donc libre ça veut dire qu’on fait ce que l’on veut et tu n’as rien à nous dire ! C’était parfois un peu tendu. »

(CARHOP, Fonds T. Couvreur)

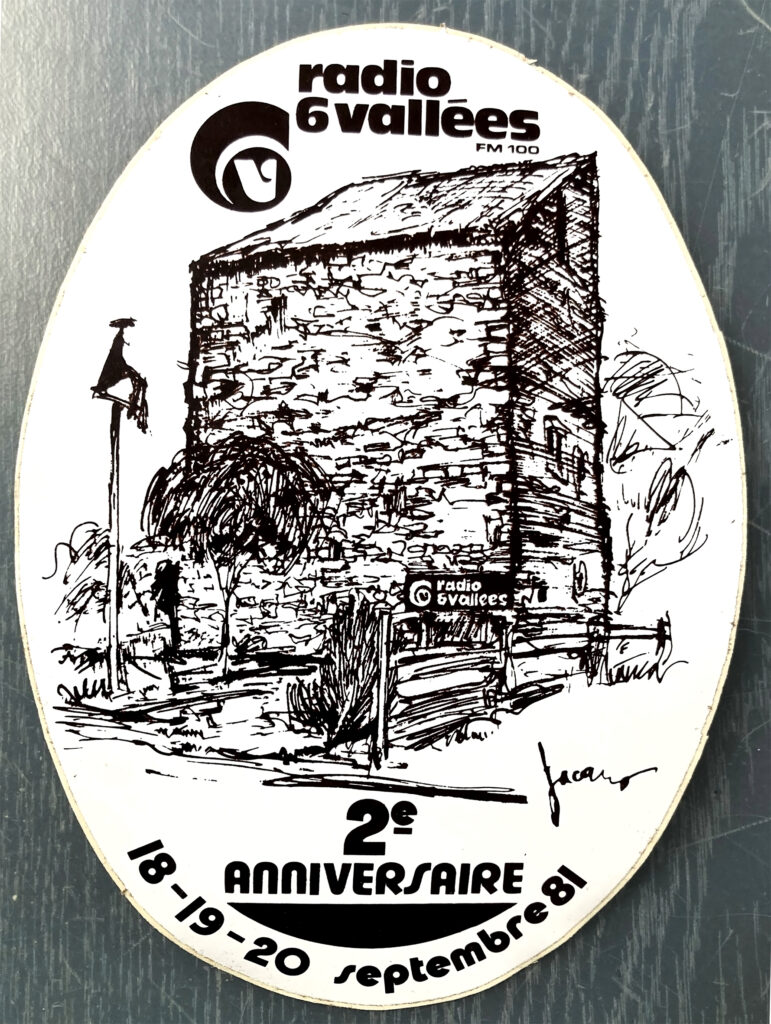

« On émettait au grand jour, notre adresse était diffusée sur antenne. Notre premier studio était situé au rez-de-chaussée de la villa louée à Corbais, mais c’est rapidement devenu invivable pour les deux locataires principaux. Nous avons cherché un autre lieu. Le bourgmestre de Mont-Saint-Guibert nous a permis de nous installer dans une grosse tour carrée médiévale, la tour des Griffons (officiellement appelée la tour Griffon du Bois). La gendarmerie était à 300 m de nos installations et quand il a fallu monter notre antenne sur la tour, ce sont les pompiers avec leur échelle haute, qui nous ont aidés à l’installer. Le lieutenant des pompiers de Wavre venait même sur antenne, faire un billet en matière de prévention, de sécurité et d’incendie. La clandestinité n’était plus de mise. En 1979, on sentait qu’une législation allait se mettre en place et que la libéralisation des ondes était une question de mois. C’était dans l’air du temps d’être du côté du public. La SOBEMAP avait fait un sondage qui montrait que 31 % de Belges connaissaient une radio libre, 18 % l’écoutaient, surtout à Bruxelles, en Hainaut et en Brabant wallon. »

(CARHOP, Fonds T. Couvreur)

Les opérations de saisies reprennent : la riposte

Début 1981, la RTT avec l’aide de la gendarmerie et de la BSR, relance des opérations de saisies des radios libres. Radio 6 Vallées n’y échappe pas et se voit confisquer tout son matériel, le 10 février 1981, pour brouillage des ondes de Beauvechain, de Zaventem et des communications de la SNCB ; ce qui s’est révélé par la suite un prétexte.

« Les saisies étaient craintes par toutes les radios qui s’y préparaient. Certaines posaient des leurres, des faux émetteurs, un boitier vide, soit les émetteurs étaient installés dans des endroits improbables. (…) Notre émetteur était sous le toit de notre tour médiévale. On y accédait par un escalier très étroit, fermé par une grosse et lourde porte blindée par des cadenas, dont la clé était ailleurs. Les gendarmes et la RTT ont eu beaucoup de mal à l’ouvrir. Finalement, on a été cherché la clé, mais cela a pris un certain temps – ce qui nous a permis de rameuter la presse pour faire du tam-tam. Après la première saisie, moins de deux heures après l’embarquement de notre matériel, on rebranchait notre ancien émetteur… et on relançait les émissions. Radio Louvain-la-Neuve nous a prêté un amplificateur de puissance et on a fait une grande émission publique. Les habitants venaient aux nouvelles et le téléphone n’arrêtait pas de sonner. Quelques minutes après la saisie, le sénateur Jean-Émile Humblet (Rassemblement wallon) est arrivé sur place. Il nous soutenait depuis longtemps. Dans la foulée de cette visite, Jean Sondag, sénateur social-chrétien, nous appelait. Le sénateur Valmy Féaux et le bourgmestre de Mont-Saint-Guibert, Jean Moisse sont venus également. Nous étions soutenus par le public et par les politiques. (…) Le lendemain matin, des pétitions circulaient dans toutes les maisons communales des environs. C’est dire qu’on savait rebondir et s’organiser. » La pétition rassemble près de 10 000 signatures et, le 15 février à Mont-Saint-Guibert, une fête de solidarité rencontre un beau succès. Suit le volet judiciaire.

Appel de Radio 6 Vallées à participer à la Fête de la solidarité

AudioAppel de Radio 6 Vallées à participer à la Fête de la solidarité, après la première saisie de son émetteur. (CARHOP, Fonds T. Couvreur)

« Le lendemain, on a obtenu un rendez-vous auprès du juge d’instruction en présence d’un substitut du procureur du roi. Ils nous ont autorisés à récupérer le matériel basse fréquence, c’est-à-dire : les platines et les enregistreurs ; l’émetteur devant être examiné par un expert. Nous avons pris un avocat, Maître Georges-Henri Bauthier, parce qu’on s’attendait à des poursuites judiciaires et nous avons attaqué l’État belge pour défaut dans la procédure, mais on n’a pas gagné. La procédure judiciaire a duré plusieurs années avant d’aboutir. Une partie de l’équipe, en reconnaissant sa culpabilité, a eu une suspension du prononcé, d’autres, dont moi, se sont battus et on a eu une amende en première instance , mais on aurait pu avoir une peine de prison.

La radio connaîtra un deuxième épisode de saisie le 3 juin 1981. Là, les finances étaient franchement à plat. Une banque nous a accordé un prêt « Jeune » et on est parti en Italie, à Venise, chez Microset, notre fournisseur. On a passé notre émetteur clandestinement les frontières, mais au contrôle de la douane, on n’en menait pas large. Tout s’est bien passé et nous avons ramené un nouvel émetteur. »

Réaction de Radio 6 Vallées

AudioRéaction de Radio 6 Vallées au lendemain de la saisie de février 1981. (CARHOP, Fonds T. Couvreur)

De Corbais à Bierges

Une radio locale connait souvent une évolution avec des cycles : création, tensions, division pour renaître ou non, sous un autre label, avec une équipe renouvelée ou non. Radio 6 Vallées se scinde en raison des difficultés financières liées aux deux saisies de 1981.

« Une partie de l’équipe de Radio 6 Vallées émigre sur les hauteurs de Wavre, à Bierges. Les autres restés à Corbais, après une quinzaine de jours d’hésitation, relancent une nouvelle radio, Radio Brabant wallon, devenue ensuite Radio Terre-Franche-Brabant-wallon (…) qui s’est installée dans le centre sportif de Chaumont-Gistoux. »

« Avec une vingtaine de membres, nous nous sommes installés sur un lieu stratégique, Bierges, près de l’autoroute E411, où nous avons occupé une roulotte de chantier sur le parking d’une société de location de matériel. Elle avait un grand échafaudage pour son enseigne et nous avons pu installer notre antenne ; ce qui nous permettait de couvrir Wavre, Rixensart, Grez-Doiceau, etc. On n’émettait plus que le week-end. Comme on avait peur des vols, on apportait le matériel tous les vendredis soir pour émettre vendredi soir, samedi et dimanche, pour le démonter le dimanche soir et ainsi de suite. Cela sentait la fin. On a tenu jusqu’en 1983 ou 1984.

C’est le parcours d’un grand nombre de ces radios pirates, libres, locales, basées sur le volontariat et l’autofinancement, mais pas de toutes. L’aventure continue pour certaines.

« J’ai collaboré encore pendant quelques mois au CRABE, une ASBL de l’est du Brabant wallon qui, avec quatre partenaires, avait lancé Radio Libre Terroir (Opprebais), le Vivace à (Tourinnes-Saint-Lambert), les Crayeux à Grez-Doiceau et le Moulin à Zetrud-Lumay. L’émetteur allait d’une association à l’autre, qui abordait des problématiques de la sous-région, des projets d’aménagement ou de développement rural. Cela a eu un temps. Les associations se sont disputées et se sont séparées. J’ai surtout une expérience de radios d’animations. Elles sont éphémères à l’image du monde associatif finalement. Les heures de gloire des radios d’animation locale se situent entre 1979 à 1985. Ensuite, ce sont les radios commerciales qui ont pris le dessus. »

COENEN M.-T., Radio Louvain-la-Neuve et Radio 6 Vallées Rencontre avec Thierry Couvreur, journaliste et « radioteur » passionné, Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°28 : Ecoutez les aventures et mésaventures des radios libres. Volet II : Cinq récits de radios libres, locales et militantes, octobre 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025, www.carhop.be