Du 25 au 27 mars 1978 se déroule à Paris Alfredo 78, une rencontre européenne des radios libres à l’initiative de la Fédération des radios démocratiques italiennes. Les délégations italienne, française, espagnole, belge et allemande confrontent leurs démarches, leur situation juridique et mettent au point des solidarités internationales au niveau de l’approvisionnement de matériel, des échanges de programmes, des réseaux d’informations. Roger Noël, dit Babar, est présent, ainsi qu’une délégation du comité de lutte contre le barrage sur l’Eau noire à Couvin. Cette rencontre donne l’impulsion de départ du mouvement des radios libres en Belgique.

Radio Couvin, la radio des irréductibles Couvinois !

Déjà en 1974, quelques bricoleurs avaient diffusé Radio Relax et Radio Capitale, mais le point d’amorce de la vague des radios libres est Radio Eau noire. Elle émet pour la première fois le 30 mars 1978, sur 102 mégahertz (MHz). « Vendredi, quelques personnes s’affairent : cassettes,

émetteur, batterie, tout fonctionne. L’antenne est accrochée en haut d’un arbre, 20 heures, Ici Radio Couvin ». L’émission préenregistrée dure onze minutes. Inspirée par l’expérience italienne de la contestation étudiante au printemps 1977, Babar s’intéresse à la radio comme moyen de communication. C’est un outil de mobilisation et de contestation radicale de la société. Avec la radio, il est possible de fédérer des minorités autour d’un projet et faire mouvement : « Au départ, c’était assez théorique », raconte-t-il, « on a fait un demi pas plus pratique en cherchant quelqu’un qui pouvait nous construire un émetteur. Nous avions ainsi un émetteur, une idée, mais on ne savait pas comment les employer. C’est à Paris que la rencontre se fait : les gens de Couvin avaient un projet précis de radio libre mais n’avaient ni matériel, ni expérience, ni réflexion sur le média lui-même. Trois jours après, on démarrait Radio Eau noire à Couvin.» Le comité pour la défense du cadre de vie de Couvin s’oppose à la construction d’un barrage sur l’Eau noire. Après avoir épuisé les formes traditionnelles de mobilisation (manifestations,

tracts, affiches, conférences-débats, articles dans la presse locale), il cherche un moyen plus direct pour sensibiliser la population : pourquoi pas une émission de radio ? « Nous ne sommes pas des spécialistes », témoigne un des militant.e.s. « On est allé à Paris, à un congrès de radio-amateurs (…) Ces gens nous ont aidés pour réaliser cette émission et la diffuser ».

R… ne répond plus

« Durant trois mois, les frères Dardenne mènent une enquête sur les radios libres en Belgique, en France, en Italie et en Suisse. Il en résulte un emballant tableau sur l’arrivée des radios libres en Europe, comme alternatives subversives aux médias officiels (émetteurs publics et mass media commerciaux). Pour ce faire, les réalisateurs se sont entretenus avec des pionniers. Ils se sont également intéressés aux installations, tels que les émetteurs cachés. En Belgique, les réalisateurs mettent la focale sur l’équipe de Radio Eau noire. R… ne répond plus est un film extrêmement virtuose où les Dardenne expérimentent avec le son, logique puisqu’il s’agit de radios. »

(Synopsis de la plateforme Derives, https://www.derives.be/films/r-ne-repond-plus, consulté le 9 septembre 2025.)

Les Couvinois sont informés du jour et de l’heure de l’émission tandis que le comité de défense prévoit des cafés, comme lieux d’écoute pour le débat, et, si nécessaire, la mobilisation, mais ils sont sereins : « les maquisards sont avec eux ». Pour déjouer la Brigade de surveillance et de recherche (BSR), c’est dans les bois que cela se passe ; chaque fois dans un lieu différent. La première émission rencontre une audience que La Libre Belgique estime à 15 000 personnes. Désormais, le vendredi soir, lorsque l’émetteur s’anime, l’ambiance est au couvre-feu : « Les Couvinois parlent aux Couvinois, Couvin vit au son de l’indicatif de sa radio de lutte, mais la vigilance reste de mise, car le projet de barrage reste à l’agenda des dossiers ministériels. La force de la radio est la communication quasi en direct avec le public. Elle est un amplificateur des aspirations d’une région. « Il est indéniable que son rôle aura été important, sinon déterminant dans l’abandon du projet du barrage. » L’ illégalité oblige à la clandestinité, mais les émissions de Radio Eau noire ne seront jamais brouillées : laxisme des autorités, attentisme ou stratégie politicienne ?

La Bataille de l’eau noire

Documentaire de Benjamin Hennot, réalisé en 2015. Quarante ans plus tard, trois témoins se souviennent. Le réalisateur, qui est aussi un témoin de la lutte contre le barrage, retrace l’histoire de la radio, mais aussi les épisodes parfois musclés de cette mobilisation citoyenne.

Des radios ponctuelles au service d’une cause

L’ impact de Radio Eau noire est extraordinaire et inspire d’autres collectifs de luttes à travers le pays. « C’est le rêve devenu réalité pour ceux qui ont quelque chose à dire et qui n’ont jamais pu le faire faute d’accès à l’antenne nationale… ».

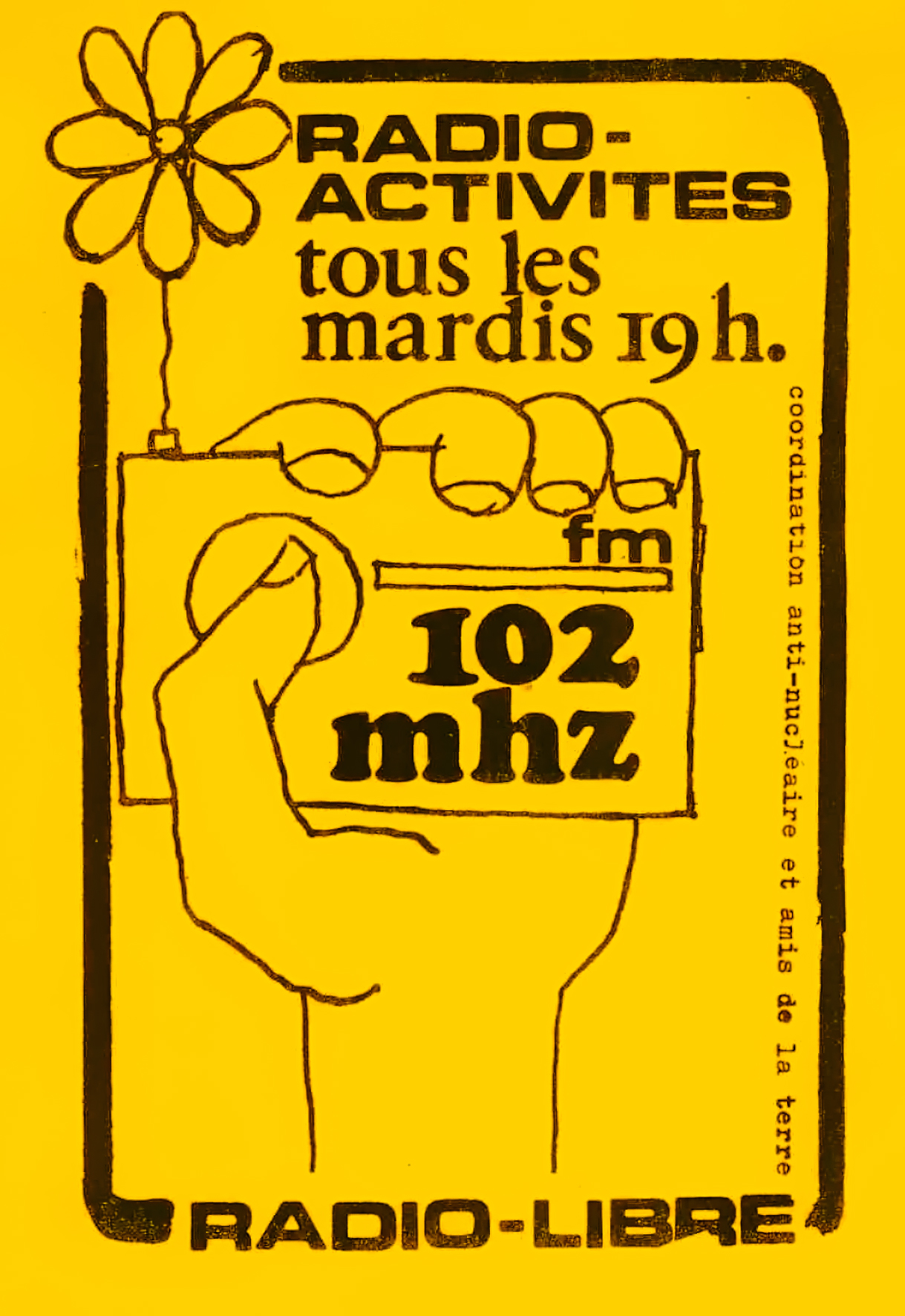

À l’occasion d’une fête des jeunes à Huy, Radio Eau noire émet sur 102 MHz, le 7 mai 1978, avec une courte émission sur les drogues douces et sur le centre nucléaire de Tihange. Les 14 et 15 mai, Radio verte, la radio des écologistes ardennais, lance une première expérience radio à Wamme (Jemelle), suivie par d’autres émissions itinérantes. Suivant une manifestation des sidérurgistes à Charleroi (du 27 juin 1978), Radio sidérurgie, une radio animée par les jeunes de la CSC et la maison des jeunes à Charleroi, diffuse quelques émissions entre le 15 et le 30 mai 1978. Leur intention est de poursuivre l’essai. À Andenne, Radio irradiée et Radio Activité entrent en campagne le 25 septembre avec des militant.e.s Amis de la terre bruxellois, lors du référendum sur le nucléaire prévu pour le 1er octobre 1978. Les Amis de la terre seront actifs dans d’autres radios : avec le comité de défense de l’Ourthe, Radio « ça bouge dans les bois » à Liège, Radio Margot dans le Brabant wallon, Radio verte en Ardennes, Radios comités de quartier ou Radio quartier libre, à Bruxelles. Leurs émissions traitent des questions et d’urgences environnementales ou antinucléaires.

Ces radios ponctuelles balbutiantes se limitent souvent à quelques émissions en lien avec la cause à défendre. L’équipe d’animation est constituée de militant.e.s, proches des mouvements écologistes, libertaires ou syndicalistes.

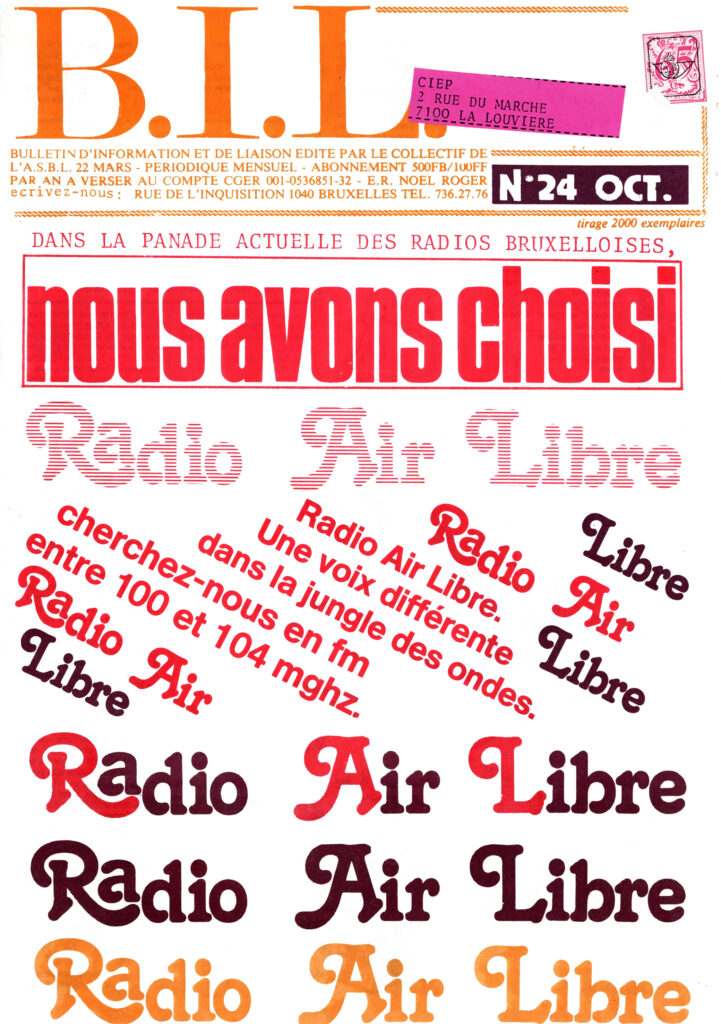

et de liaison (BIL),

n° 24, octobre 1980, s.p.

(CARHOP,

Fonds T. Couvreur)

1979, changement de cap : des radios permanentes

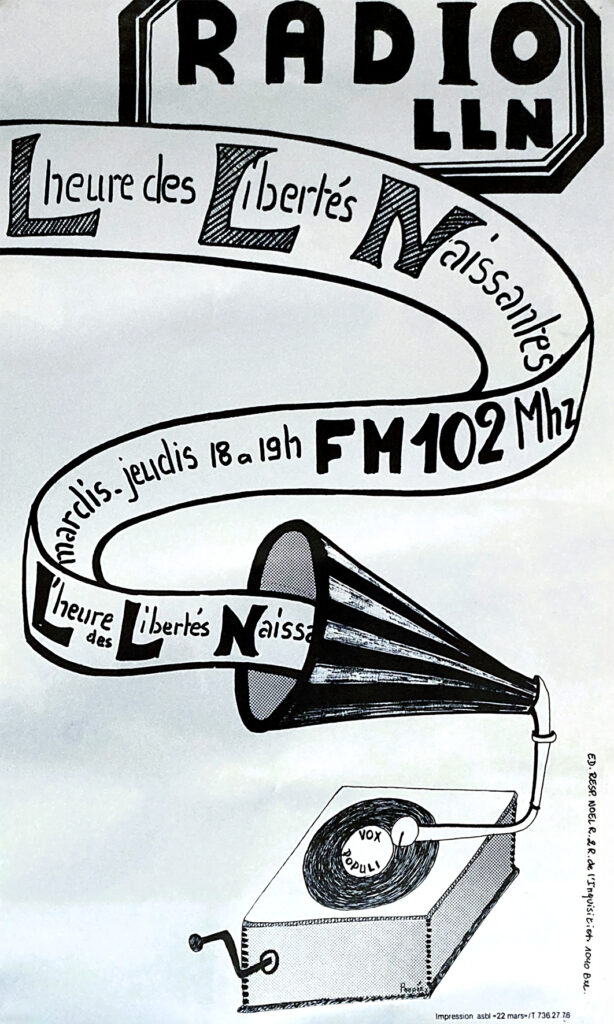

Radio Louvain-la-Neuve (RLLN) émet pour la première fois le 12 octobre Elle lance son slogan « 10 000 auditeurs, 10 000 informateurs » et affirme sa volonté d’être une radio d’animation locale. « La radio libre peut jouer un rôle moteur dans la collectivité et briser petit à petit l’anonymat de la société actuelle en facilitant les contacts entre animateurs et public, en donnant la parole aux groupes et aux particuliers, en organisant le retour de l’information permettant ainsi la mise en place d’une vie plus participative. RLLN amorce une deuxième vague de création de radios, permanentes cette fois. Certaines radios ponctuelles se muent parfois en radios locales permanentes. Elles émettent une fois par mois, quelques heures par semaine, voire quelques jours pour les plus organisées. Radio verte (Vielsalm) est représentative de cette mutation. Elle bénéficie de l’émetteur prêté par Radio Eau noire et le collectif du 22 mars lui apporte aide et assistance technique. Elle diffuse ses émissions à partir d’une crête, en pleine nature, afin d’avoir une meilleure portée sur Vielsalm, Trois-Ponts, Stavelot, Lierneux, Gouvy. En juillet 1979, avec l’achat d’un émetteur, les émissions deviennent régulières : « Radio verte, c’est la tentative d’être le haut-parleur de différentes tendances progressistes et alternatives de la région. Nous sommes pragmatiques et non dogmatiques et nous privilégions tout ce qui peut aller dans le sens d’une amélioration des contacts humains et des relations professionnelles (…) Nous espérons avoir le temps de développer notre style de radio avant que d’autres ne s’installent. (…) Deux choses nous paraissent importantes : la limitation de la puissance et l’interdiction de la publicité. »

de Radio Louvain-la-Neuve, 1978. (CARHOP, Fonds T. Couvreur)

Ailleurs, les étudiants de l’université de Gand lancent Radio Aktief en 1978, et Radio Brol (ULB) réalise une émission en direct de la manifestation contre l’augmentation du minerval, le 9 novembre 1978. Finalement, après quelques tentatives avortées, les étudiants de l’ULB auront leur propre radio permanente, Radio Campus, née le 14 mai 1980. À Bruxelles, le nombre de radios explose : Radio Plus, Radio capitale, Radio Mona Lisa (animée par des passionnés du rock), Radio la musique qui adoucit les mœurs (antimilitariste et pour la non-violence), Radio Pas si Fixe (Mouvement chrétien pour la paix), Radio femmes, Radio Marolles (du comité de quartier), Radio Vrij uit Brussel (les étudiant.e.s de la VUB), Radio Zorro, Radio Fantôme qui émet quand les autres s’arrêtent, etc. Leur présence sur antenne est très variable. Radio Ardennes émet tous les week-ends : elle retransmet la messe dominicale à Bastogne, donne les résultats des rencontres sportives provinciales et passe des séquences très suivies de disques demandés. Son audience concurrence les radios de la RTBF.

(CARHOP, Fonds L. Roussel, autocollant de Radio Josaphat, s.d.)

Ces radios reposent sur le bénévolat, mais elles peuvent parfois compter sur des jeunes, objecteurs de conscience, qui y font leur service civil. D’autres radios cherchent des emplois subventionnés par les autorités publiques. Garantir une pérennité suppose aussi des ressources financières : c’est une question qui les taraude toutes.

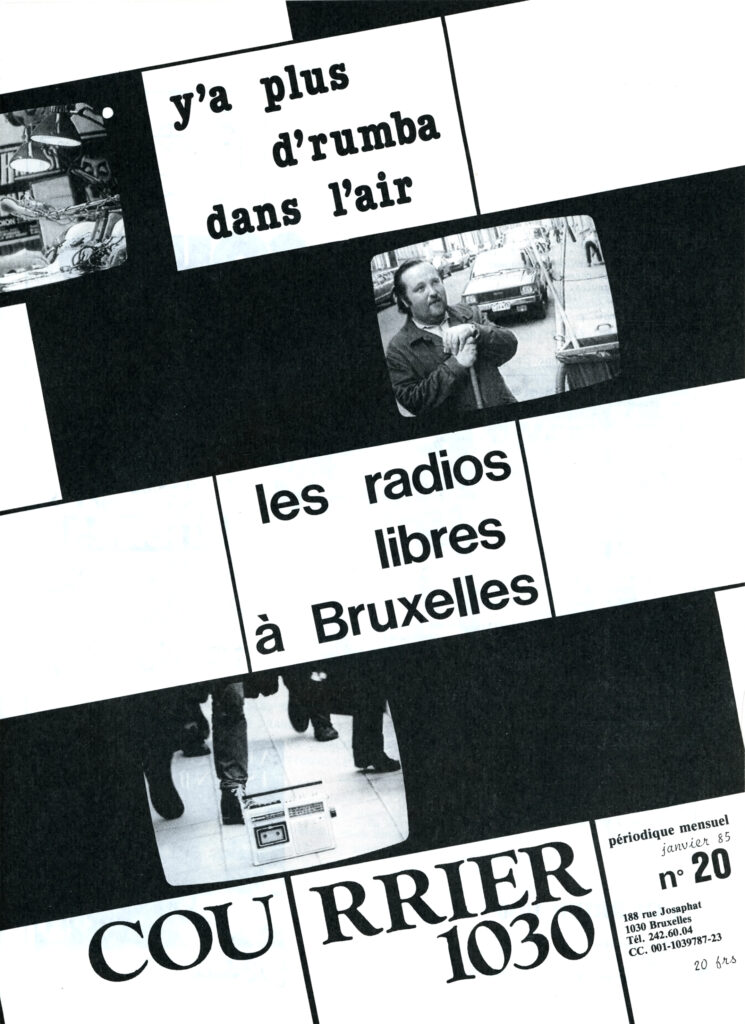

« Y’a plus d’rumba dans l’air. Vol au-dessus de la FN bruxelloise »

Film vidéo de Jacques Borzykowski et Marcel Xhaufflaire, production du Centre vidéo de Bruxelles, Vidéobus de Bruxelles et Le Crayon libre, janvier 1985. Le film peut être visionné via le CVB (Homepage | Centre Vidéo de Bruxelles). Les réalisateurs enquêtent sur les radios bruxelloises qui se bousculent entre 100 et 104 MHz : Radio 104, Fréquence L, SIS, Bruxelles Inter, Radio Panik, Arc-en-ciel et Canal 21, ainsi que des responsables de la RTT et à la Communauté française, des auditeurs et auditrices, jeunes et moins jeunes.

Le soutien des libertaires et de l’hebdomadaire POUR

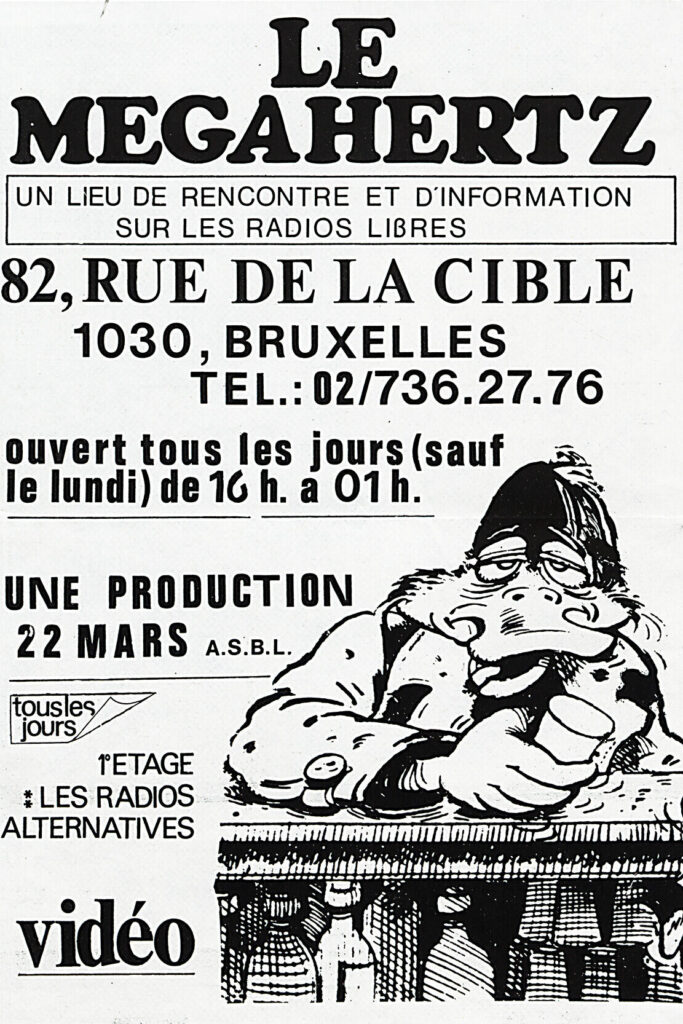

Beaucoup témoignent de l’importance du collectif du 22 mars dans la création de leur radio et le rôle de Babar comme moteur. Ce sont « quelques jeunes indiens septanthuitards » qui installent leur quartier général au 2 rue de l’Inquisition à Bruxelles, en mars 1977, avec l’ambition de changer la société. Babar est typographe. L’acquisition d’une imprimerie sera leur premier projet pour garantir leur totale liberté d’expression : « pour appuyer le mouvement social, animer un journal libertaire de large audience écrit par ses lecteurs et pour contribuer à la reconstruction (…) d’un mouvement révolutionnaire anarchiste qui puisse un jour peser sur le réel… et le transformer ». L’ASBL 22 mars publie le Bulletin d’information et de liaison (BIL), Alternatives libertaires, des dossiers, des affiches. Il s’investit dans la coordination anti-nucléaire (CAN) et est actif dès les premières heures dans le mouvement des radios libres. Le collectif met un émetteur et un petit studio portable à la disposition des groupes qui veulent couvrir un événement, une occupation d’usine : les radios ponctuelles. Avec la CAN et les Amis de la terre-Bruxelles, il lance Radio activités. Il est aussi un acteur dans la création de l’Association pour la libération des ondes-Belgique (ALO-B) et de sa Radio TAM TAM. L’idée de partager un studio entre 14 « radio’z’al- ternatives » et mettre un émetteur à leur disposition vient de l’ASBL 22 mars. Ces radios sont de gauche, libertaires ou féministes, autonomes et indépendantes l’une de l’autre. Elles émettent en FM 101.8 MHz et partagent l’antenne selon une grille horaire négociée. Le 1er septembre 1979, plusieurs membres ouvrent Le Mégahertz, un café situé 82 rue de la Cible à Schaerbeek ; haut lieu de rencontre entre radiolibristes et lieu d’accueil des assemblées de l’ALO. Il fonctionnera un an. Le studio des radios’z’alternatives est logé au premier étage du même bâtiment et connaîtra un épisode musclé lors d’une tentative de saisie de son émetteur par la RTT et la BSR. Radio riposte émettra dès le lendemain, en fleurtant au-delà des 104 MHz avec une mobilisation de plus de 500 personnes pendant deux jours devant le café.

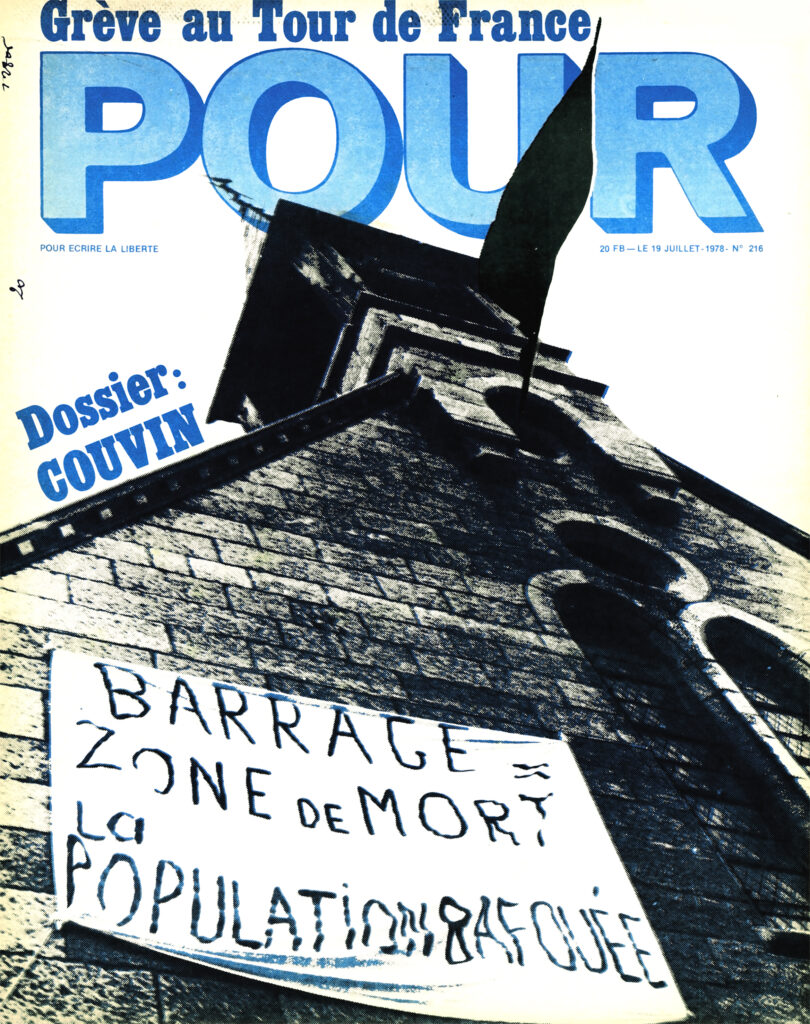

n° 216, 19 juillet 1978, p. 1.

Les ondes devenant de plus en plus cadenassées, en octobre 1980, plusieurs membres du 22 mars libertaire lancent avec d’autres radiolibristes, Radio Air Libre (100.3 MHz) dont l’ambition est de recréer à Bruxelles « un espace pour une radio libre de large audience populaire, mais pas abrutissante, intelligente, mais pas seulement réservée à l’avant-garde ». L’équipe se propose de décloisonner, mettre en connexion des genres d’expériences, de pensées et de musique qui sont généralement séparés, de façon à restituer les faits de la vie, dans leur complexité, leur articulation, leur dynamique. »

Avec l’hebdomadaire POUR écrire la liberté, il est possible de suivre l’actualité des radios naissantes. En mars 1979, une nouvelle rubrique intitulée « Radios libres » recense les radios avec leur thématique, leur fréquence et les horaires d’émission. Régulièrement, le journal lance des appels à collaboration pour tenir cette rubrique à jour, tant c’est mouvant. En octobre 1979, POUR constate qu’après l’été, plusieurs radios se sont tues et que des nouvelles émettent, comme Radio des travailleurs liégeois (RTL) par exemple. Créée à l’initiative de trois délégués syndicaux de la FGTB et de sa commission culture, cette radio émet depuis le 9 octobre 1979. Pour relaie les informations de l’ALO-B quand elle se met en place. Tout comme BIL et Alternative libertaire, le journal est une source pour suivre le mouvement des radios libres et tous les évènements qui les concernent.

Un essai de catégorisation

Fernand Denis, dans sa chronique sur les radios libres parue en novembre 1979 dans le quotidien La Cité, propose trois catégories pour classer les radios émergentes en fonction de leurs objectifs et de leurs méthodes d’animation : la première rassemble les radios militantes qui défendent une cause : contre le nucléaire, l’écologie, l’aménagement du territoire ; la deuxième rassemble des radios d’animation locale qui donnent la parole aux habitants, informent sur l’actualité du territoire et/ou optent pour le divertissement. Enfin, il y a les « bricoleurs, qui aiment entendre leurs voix dans « le poste ». Ceux-là abandonnent après quelques émissions ». Radio Contact, Radio Plus, Radio Ixelles…, qui émettent à partir de juin 1979, appartiennent à un quatrième type. Ce sont des radios de divertissement à portée locale, avec une ambition régionale, voire plus. Leurs émetteurs sont puissants et leurs émissions disc-jockey visent à toucher un large public. Elles n’hésitent pas à diffuser de la publicité sur antenne. Ce ne sont ni les mêmes radios ni les mêmes enjeux.

En guise de conclusion, des questions ouvertes

Dans leur enquête, Michel Jocquet et Daniel Sotiaux dessinent quelques lignes de force. Au départ, les radios pirates sont des initiatives individuelles ou de petits groupes qui défendent une cause. En- suite, ce sont plutôt des groupes, des associations de fait. Certaines adoptent un statut d’ASBL. Ces radios se structurent avec des comités, une charte de valeurs et un règlement d’ordre intérieur. Elles définissent des fonctions tant techniques que d’animations, mais, vu le nombre de personnes impliquées, le risque de tensions est bien réel et explique, sans doute, ce syndrome de la division qui touche beaucoup de radios.

Ces radios se positionnent comme complémentaires ou alternatives à celles de la RTBF. Toutes affichent une volonté de participation du public,

mais seules quelques-unes la mettent en œuvre avec une aide à la réalisation de leur propre émission et l’organisation d’ateliers pour apprendre la technique et le comment faire. Pour les autres, cela se limite à la communication téléphonique ou une invitation à l’un ou l’autre débat. La manière de se financer les différencie. Certaines sont soutenues par des partis, syndicats, associations culturelles, etc. Les radios centrées sur le public puisent leurs ressources auprès de leurs auditeurs et auditrices (club de fans, cartes de membres, vente d’autocollants, soirées dansantes, fêtes de soutien…). Les radios centrées sur le contenu sont financées par les membres de la radio (cotisation élevée) et des activités connexes (concerts). Cette quête de financement a un impact sur la pérennité de la radio : la course à l’audience avec le taux de concession que cela suppose, ou un épuisement lié à la recherche d’autofinancement. Les auteurs concluent qu’après le bouillonnement d’initiatives, les radios devront se positionner sur le fond : une expression libérée ou une grille horaire remplie ? Donner la parole, communiquer ou programmer de la musique ? Ces questions restent ouvertes. Le positionnement des fédérations de radios et les règles de la légalisation montrent combien les ondes, comme nouvel espace de liberté, sont fragiles.

Annexe biographique : Roger Noël dit Babar (1995 – )

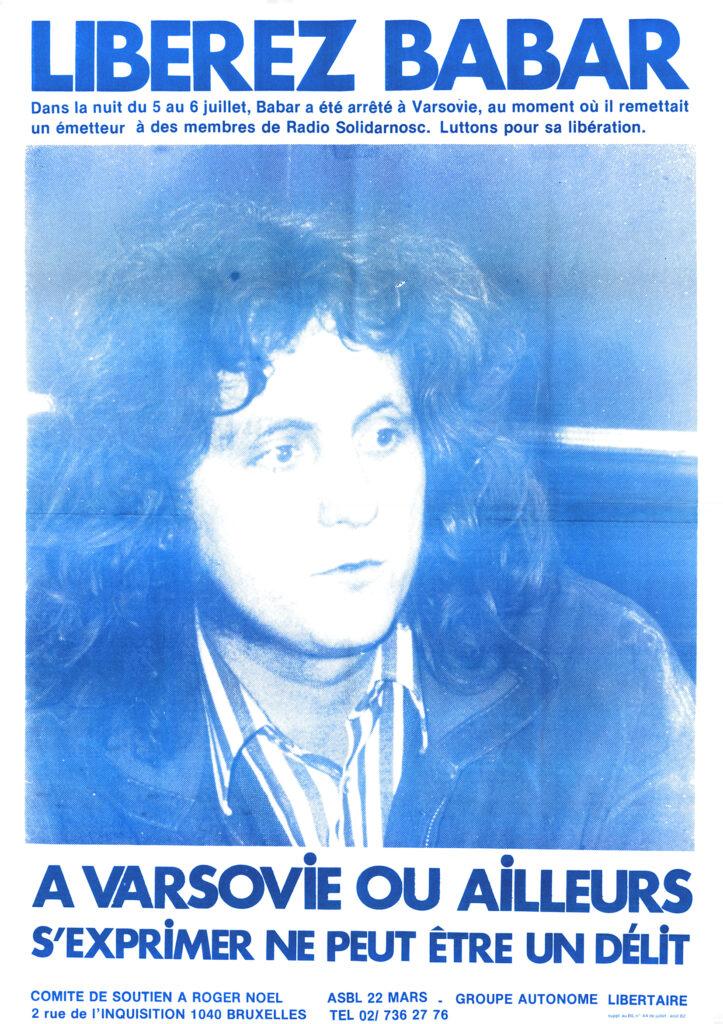

Né le 22 mai 1955 à Ixelles (Belgique), Roger Noël a un frère, Serge (1956-2020), qui est poète, écrivain, journaliste et militant engagé à l’extrême gauche. Leurs parents sont ouvriers dans de petites entreprises du secteur électrique. À 15 ans, Roger Noël devient apprenti typographe et se syndique au syndicat des imprimeurs (Centrale générale – FGTB). Il fréquente divers milieux gauchistes de l’après-Mai 68 et contribue à plusieurs journaux de gauche : il travaille pour l’Agence de presse Libération-Belgique (APL-B) fondée en 1972, pour l’hebdomadaire POUR écrire la liberté entre 1974 et 1976. En 1976, il rejoint le collectif libertaire qui édite Alternative libertaire. Désirant sa totale liberté d’opinion, il acquiert avec quelques amis, en mars 1977, une imprimerie et fonde l’ « Association du 22 Mars », dont il est la cheville ouvrière jusqu’au printemps 2004. L’ASBL 22 mars publie le Bulletin d’information et de liaison (BIL) et le journal Alternative libertaire, qui parait de manière irrégulière. Roger Noël en devient l’éditeur responsable de 1978 (jusqu’en 2001). La même année, il est à l’initiative des premières expériences de radios libres en Belgique francophone et est membre fondateur de l’Association pour la libération des ondes – Belgique (ALO-B) dont il sera président. Il lance avec ses amis, le Mégahertz, un café pour les radiolibristes qui héberge le studio des Radios’z’alternatives. Il participe à la création, en 1980, de Radio Air Libre à Bruxelles. Mandaté par l’ALO-B comme délégué au conseil des radios locales, il est élu à la présidence de ce dernier alors qu’il est emprisonné en Pologne depuis le 5 juillet 1982, pour avoir introduit en fraude un émetteur radio servant à soutenir le syndicat Solidarnosc. Il restera quatre mois en prison. Après un procès peu équitable, il est condamné à trois ans de prison ferme, mais sera libéré suite au versement d’une caution d’un montant de 400 000 francs belges, rassemblés en deux jours, suite à une mobilisation importante. En 1997, Roger Noël rejoint la Fédération anarchiste francophone, puis le groupe Bakounine de Charente-Maritime, dont il démissionne en 2003. Il s’installe en France, où il réside désormais.

Pour en connaitre davantage sur cette personnalité et ses actions, consultez la notice biographique NOËL Roger réalisée par Hugues Lenoir dans le Maitron, Dictionnaire des anarchistes, version mise en ligne le 22 février 2014, dernière modification le 7 octobre 2024.

COENEN M.-T., Des radios libres, mais illégales ! Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°27 : Écoutez les aventures et mésaventures des radios libres. Volet I : Une brève histoire de la libéralisation des ondes, octobre 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025, www.carhop.be