Fin des années 1970, des dizaines de radios amateurs se mettent à émettre en fréquence modulée (FM). Elles se disent alternatives, libres et locales. Toutes sont illégales. Elles s’opposent en général au monopole des radios d’État, jugées conservatrices, et diffusent des émissions d’un autre genre pour donner la parole à celles et ceux qui ne l’ont jamais, pour passer de la musique de groupes contemporains, alternatifs et innovants. En un mot, faire entendre une autre voix et un autre son. L’exemple est américain et déferle rapidement sur toute l’Europe.

Modèle italien et inspiration française

En Europe, l’Italie est la première à légaliser les radios libres, par étape. Début 1975, face à une Radio-televisione Italiana (RAI) entièrement aux mains de la démocratie chrétienne, les gauches (des contestataires radicaux ou des groupes privés) lancent avec succès des radios locales : Radio Milano, Radio Parme… Illégales, elles contestent le monopole de la RAI. En 1975, le parlement italien adopte une première loi qui assure la décentralisation de l’information de la RAI, avec la création d’une troisième chaîne de télévision et des radios régionales, mais cela ne répond pas aux attentes des radiolibristes, qui poursuivent leur objectif de création de nouveaux médias, vraiment libres et de tendances diverses. Plus de 67 radios libres commencent à diffuser. L’ autorité publique sévit et saisit une quarantaine de radios toutes contestataires ; les radios commerciales ne seront pas inquiétées.

Cette différence de traitement oblige la Cour constitutionnelle à prendre positon. Dans un arrêt du

28 juillet 1976, elle autorise la diffusion radiophonique et télévisée tant que cette dernière conserve un caractère local et n’interfère pas avec les chaînes de la RAI. C’est le verrou du monopole qui saute. S’ensuit un déploiement un peu anarchique de plus de 400 émetteurs privés de télévision et plus de 2000 émetteurs radio. Cela dit, tout n’est pas autorisé : Radio Alice, par exemple, est interdite par le pouvoir en mars 1977 pour avoir joué un rôle actif durant les manifestations étudiantes à Bologne.

Outre la libération des ondes, une autre révolution, technique celle-là, explique aussi cette effervescence : la mise en place de la fréquence modulée, le développement des transistors portables (récepteurs) et la construction d’émetteurs par des amateurs et amatrices, qui se lancent aussi dans le montage d’antennes. L’ accès aux ondes se démocratise. L’ Italie devient le leader dans la fabrication d’émetteurs, exportés clandestinement dans toute l’Europe. L’ exemple italien dynamise le mouvement des radios libres en France, mais résonne également en Belgique francophone.

En France : « En 1789, nous avons pris la Bastille ; en 1978, prenons la parole »

Après les quelques balbutiements d’une expérience radiophonique pirate en mai 1968, avec Radio Sorbonne, le phénomène des radios libres alternatives s’impose en 1977. Ces radios sont multiples et très diverses : des radios écolo, de quartier, féministes, des radios de luttes, voire même une Radio-fil Bleu, animée par des partisans de Giscard d’Estaing, ou une Radio-Riposte, dont François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste, est membre (ce qui lui vaudra, en 1978, une inculpation pour enfreinte au monopole d’État de la radiodiffusion).

Ces radios se regroupent en deux fédérations : la première, l’Association pour la libération des ondes (ALO-France), plaide pour le droit à la publicité pour un média de qualité. La seconde, la Fédération des radios libres, refuse toute publicité commerciale et cible les milieux populaires. Son credo : donner la parole à celles et ceux qui ne peuvent pas la prendre. Le Collectif radios libres populaires en fait partie. Il publie, dans la petite collection Maspero, des plans et un guide explicatif sur la manière d’installer un studio, de monter un émetteur et de comprendre les bases de la radiodiffusion, en particulier de la FM. Les conditions minimales sont d’avoir un local situé sur une hauteur et une antenne très haute à proximité pour favoriser le rayonnement. Le studio doit avoir une ligne téléphonique, un récepteur radio, un ou plusieurs micros, une ou deux platines, un enregistreur et une équipe d’animateurs et animatrices capables de maîtriser la technique des ondes et de relier le tout en un ensemble émettant un son correct et audible par les auditeurs et auditrices. Faire de la radio devient accessible et matériellement possible.

En Belgique, les pirates des ondes

En mai 1968, les étudiants de l’ULB avaient, par deux fois, occupé l’antenne de la RTBF, pour expliquer les raisons de leur colère. Début des années 1970, les expériences italiennes et ensuite françaises sont suivies avec intérêt par quelques amateurs. Ils se bricolent un émetteur et se lancent dans l’aventure d’émissions radio en fréquence modulée. En Belgique, la radiodiffusion est un monopole d’État accordé aux seules radios publiques avec une exception, la radio de l’OTAN. Dans ce contexte, faire de la radio en FM est un acte de désobéissance civile, d’où le nom de radio pirate, avec pour but la libéralisation les ondes.

Ce sont des centaines de radios libres qui, à partir de mars 1978, se mettent à émettre d’abord en Wallonie et à Bruxelles, ensuite en Flandre.

Un thème, deux parties

Le thème des radios libres est vaste et multidimensionnel. Pour le traiter correctement, deux numéros de Dynamiques, histoire sociale en revue s’imposaient. La première livraison, ce numéro 27, retrace la vague des radios libres et leur difficile combat pour la libéralisation des ondes. Le deuxième (numéro 28), rassemble cinq récits de radios, dont certaines émettent encore aujourd’hui, et invite le lecteur et la lectrice à devenir des auditeurs et auditrices actives de ces dernières.

Éric Mulders, Paolo Pellizzarri (en retrait), Alain de Brabandere, [Nicole Dewandre], Bruno van Hoorebeeke (debout). (CARHOP, Fonds T. Couvreur)

Un dossier sous forme de triptyque

Dynamiques n° 27 se présente sous forme de triptyque. Chaque article développe une face de l’histoire des radios libres, tout en l’articulant aux deux autres.

Le premier article cible les années expérimentales qui vont de 1978 à 1981, où toutes les radios sont dans l’illégalité (Texte 1. Des radios libres, mais illégales). La première émission clandestine est localisée et datée : Couvin, le 31 mars 1978. D’autres radios émettent rapidement. Nos pirates des ondes sont convaincus que la radio est un formidable moyen pour mobiliser les citoyens et citoyennes autour de causes communes. C’est un amplificateur des revendications sociales (occupation d’usines, manifestations contre la crise) et, plus largement, de la contestation militante. Les comités de défense du territoire et de l’environnement, les écologistes et les antinucléaires (Amis de la Terre), le mouvement étudiant et les féministes mobilisent avec succès ce nouveau moyen de communication.

Rapidement, les premiers radiolibristes proposent la création et l’adhésion des radios existantes à une fédération, tant pour construire une cohérence politique que pour exercer une pression sur les autorités publiques. L’organisation des radios libres fait l’objet d’un deuxième article (Texte 2. La fédération des radios libres). La première fédération date de 1978 : c’est l’Association pour la libéralisation des ondes (ALO-B). En 1981, des radios commerciales se mettent à émettre en FM. Elles se fédèrent en un groupement des radios indépendantes belges (GRIB). D’autres fédérations se créent par la suite. Elles n’ont pas la même conception de la radio : elles sont pour ou contre toute publicité sur les ondes, se disent complémentaires ou concurrentes à la RTBF et à la BRT. Les fédérations respectives veulent peser dans le débat sur la réglementation des radios et sur l’organisation de la libéralisation des ondes.

La troisième partie de notre triptyque se clôture par un panorama de la lente et complexe évolution de la législation sur la libéralisation des ondes (Texte 3. La saga de la libéralisation des ondes). En 1981, le décret adopté en Communauté française reconnaît aux radios locales le droit d’émettre à certaines conditions. C’est une première victoire. Suit une période d’institutionnalisation où les radios se font reconnaître par les autorités compétentes en matière audiovisuelle. Enfin, après de longues négociations, un accord entre les entités fédérées permet l’attribution des fréquences par chacune des Communautés. C’est la fin d’une bataille d’où sortent gagnantes les radios indépendantes et commerciales. Cela dit, certaines radios libres, reconnues par les autorités de tutelles comme remplissant des missions culturelles et d’éducation permanente, reçoivent leurs agréments et sont subventionnées à ce titre.

Ce dossier reste malgré tout restreint aux seules radios émettant dans la partie francophone du pays. Les radios libres existent aussi en Flandre. Elles sont abordées de manière ponctuelle, car, si certains intérêts sont communs à toutes les radios, comme la bataille pour l’attribution des fréquences, elles suivent en matière audiovisuelle l’agenda de la Communauté flamande.

Enfin, à partir de 1981, des radios « indépendantes » d’un autre style, réalisant des émissions disc-jockey et jeux-concours envahissent les ondes. Ces opérateurs, rapidement sponsorisés par des groupes financiers ou de presse, sortent de notre champ d’analyse.

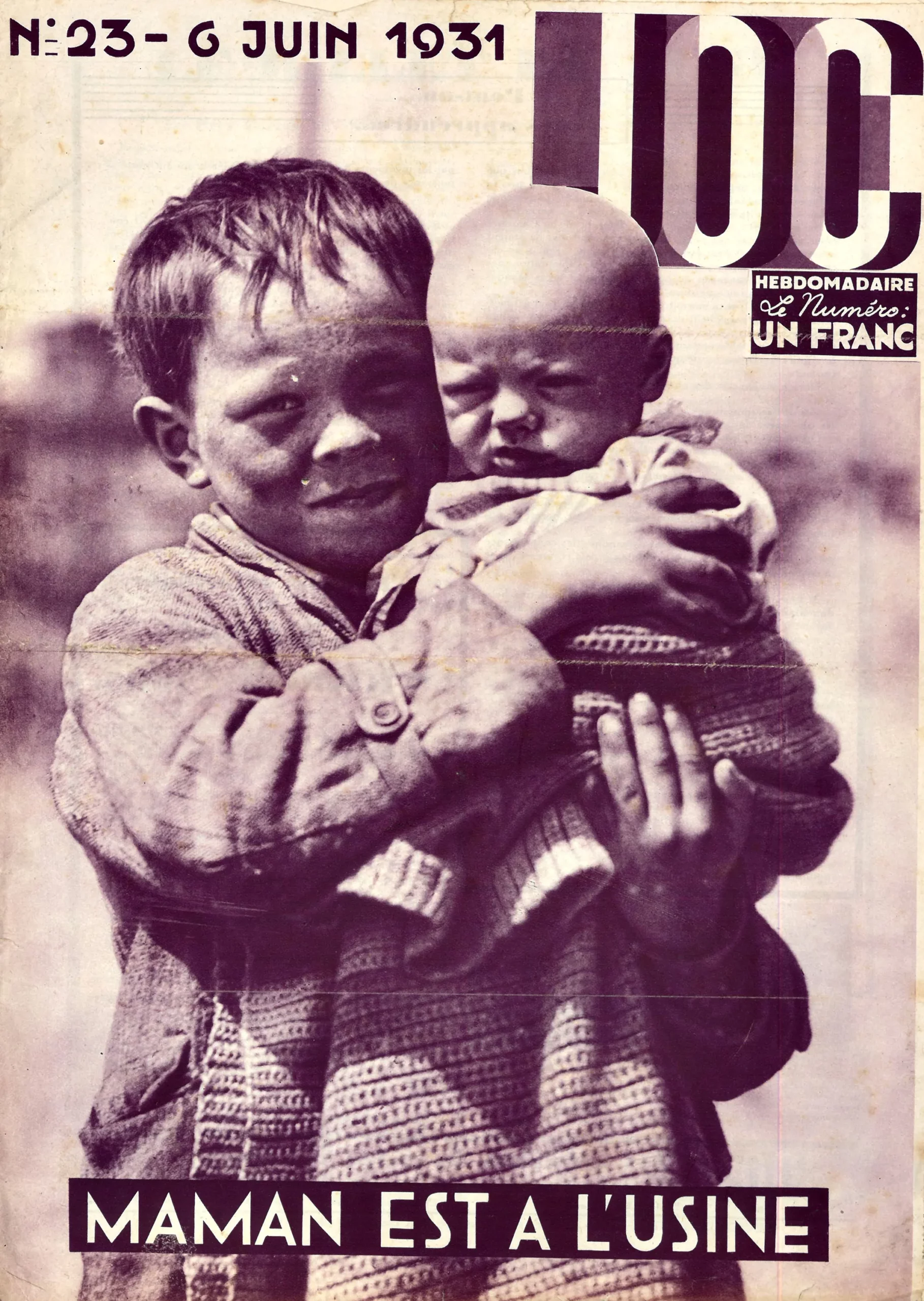

Les deux numéros de Dynamiques mettent à l’honneur les radios locales et militantes. Depuis 1979, le CARHOP s’y intéresse de près et poursuit cet engagement. Ces radios répondent pleinement à son objet social lorsqu’elles relaient des luttes sociales et sont l’expression de la culture ouvrière et militante. En juillet 1979, la rencontre avec l’équipe de Radio SOS emploi à Longwy-Haut donne le coup d’envoi d’une enquête menée par Jean-Luc Montulet, collaborateur auprès de quelques radios permanentes ou ponctuelles wallonnes et bruxelloises, entre juillet et décembre 1979. L’enquête mène à la publication d’un dossier et la production d’archives sonores originales, désormais numérisées. Le CARHOP avait alors pris en charge une émission sur l’histoire des luttes ouvrières pour « Radio Pavés », dans le cadre de Mons capitale européenne de la culture en 2015.

Le CARHOP est le réceptacle d’archives de militants et militantes, aux engagements multiples. Certain.e.s sont des radiolibristes de la première heure : Luc Roussel avec Radio Panik en fait partie, de même que des mouvements ouvriers chrétiens régionaux qui ont déployé une radio libre. Plus récemment, Thierry Couvreur, ancien animateur radio et journaliste, a également déposé un fonds d’archives au CARHOP, riche de plusieurs boites concernant les radios libres, dont celles qu’il a animées. Nous y avons puisé de nombreuses informations de première main et remis notre numéro sur le métier, mais le fonds n’a pas encore pu être inventorié. Thierry Couvreur nous a accordé un entretien qui balise la période mouvementée qu’il a couverte en tant qu’animateur de radio et journaliste, entre 1978 et 1985. L’illustration de plusieurs articles des Dynamiques n° 27 et n° 28 provient de son fonds et témoigne de sa richesse (affiches, logos, photos), sans parler des archives sonores, dont certains extraits figurent dans l’article consacré à Radio LLN et Radio 6 Vallées.

Dynamiques n° 27, triptyque sur l’histoire de la libéralisation des ondes, n’est finalement que la ligne de faîte de cette vaste histoire et se concentre sur l’essentiel pour rappeler les grandes étapes de ce mouvement pluriel et dynamique. Pour prolonger l’essai, deux options s’ouvrent à vous : écouter les radios libres qui continuent à émettre et/ou se plonger dans la littérature abondante qui existe à leurs

propos.

Les ressources pour aborder le thème des radios libres

Ouvrage de référence

- CAUFRIEZ P., Histoire de la radio francophone en Belgique, Bruxelles, CRISP, 2015. Le chapitre 18 est consacré aux radios pirates et le chapitre 19 à la libéralisation, l’ouverture, la constitution de cartel de radios commerciales, etc.

- Philippe Caufriez est le grand spécialiste actuel de l’histoire de la radio. Il a été documentaliste à la RTBF et collabore aussi à la SONUMA, il a fait sa thèse de doctorat à l’ULB sur l’histoire de la radio et y consacre un chapitre sur les radios libres.

Numéros du Courrier hebdomadaire du CRISP (Tous les numéros sont téléchargeables sur la plateforme CAIRN)

- CAUFRIEZ P. et LENTZEN E., Trente ans de radio en Communauté française (1978-2008), Bruxelles, CRISP, 2009. (Courrier hebdomadaire du CRISP n° 2033-2034)

- GOVAERT S., Les médias privés en Communauté française, Bruxelles, CRISP, 1988. (Courier hebdomadaire du CRISP n° 1201-1202)

- GOVAERT S. et LENTZEN E., Les médias en Flandre, 1 et 2, Bruxelles, CRISP, 17 janvier 1986. (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1106-1107)

- GRYSPEERDT A., Quelques tendances récentes de l’animation socioculturelle en Belgique francophone au cours de la décennie 1970-1980, Bruxelles, CRISP, 22 février 1980. (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 870)

Autres publications

- BENNETTIERE J. et SONCHIN J., Au cœur des radios libres, Paris, L’Harmattan, 1989.

- BOMBLED T. et BRET B., Devine qui va parler ce soir : petite histoire de radios libres, Paris, Syros,

1990. - COLIN E., Ondes de choc, Paris, L’ Harmattan, 1982.

- Collectif radios libres populaires, Les radios libres, Paris, Librairie François Maspero, 1978. (Petite

collection Maspero, n° 204) - CUJEAN A. et ESKENAZI F., La folle histoire des radios libres, Paris, Éditions Grasset, 1986.

- DABOUT Benoit, Les radios libres en France, URL : https://toutelaculture.com/actu/medias/les-radios-libres/.

- DEFRANCE P., De la nécessité socioculturelle de l’existence de radios libres indépendantes…,

avril 1979. (disponible au CARHOP) - DELEU C., Les anonymes de la Radio, en particulier le chapitre 2, « Usagers, fonctions et portée de

leur parole », Paris-LLN, De Boeck supérieur-INA, 2006, p.31-42. - Groupe de sociologie wallonne, Radios libres : un média en mutation… un dossier, un sondage, Groupe de sociologie wallonne, Université catholique de Louvain, 1983. (CARHOP, 384/GSW/r/38317)

- « Information et média. Huitième rencontre des chercheurs en Communication sociale, Bruxelles,

le 26 janvier 1979 », Cahier JEB 1/1979, Bruxelles, Direction générale de la jeunesse et des Loisirs,

ministère de la Culture française, 1979. - MONTULET J.-L., Éléments de réflexion sur le phénomène des Radios libres, octobre 1979. (CARHOP,

654.19/MON/r)

Voir également les entretiens audio réalisés avec Jean-Luc Montulet, qui travaillait à ce moment

au CPC et au CARHOP.

La coordination du dossier a été faite par Marie-Thérèse Coenen et par Anne-Lise Delvaux qui a assuré en particulier la recherche iconographique, sonore et l’édition de ce Dynamiques.

COENEN M.-T., « Écoutez les aventures … et mésaventures des radios libres ! Volet I. Une brève histoire de la libéralisation des ondes, Introduction », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 27, octobre 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025, www.carhop.be.