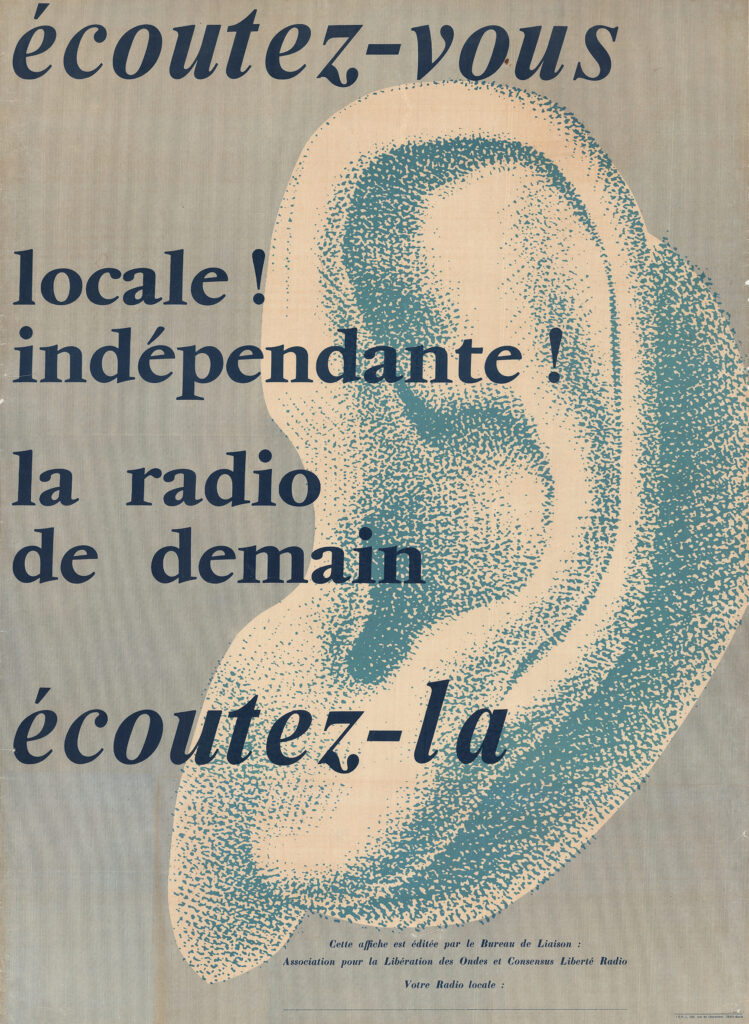

Le premier volet sur les radios libres s’ouvre sur un triptyque abordant l’histoire de la libéralisation des ondes. Il retrace les enjeux du mouvement des radios libres, leur organisation ainsi que les phases de leur reconnaissance et de leur légalisation. Le deuxième volet, ici présent, se concentre sur cinq monographies de radios libres : Radio Verviers, Radio qui chifèl, Radio Klet’Mariette, Radio Louvain-la-Neuve et Radio 6 Vallées et, enfin, une expérience contemporaine menée par Radio Panik.

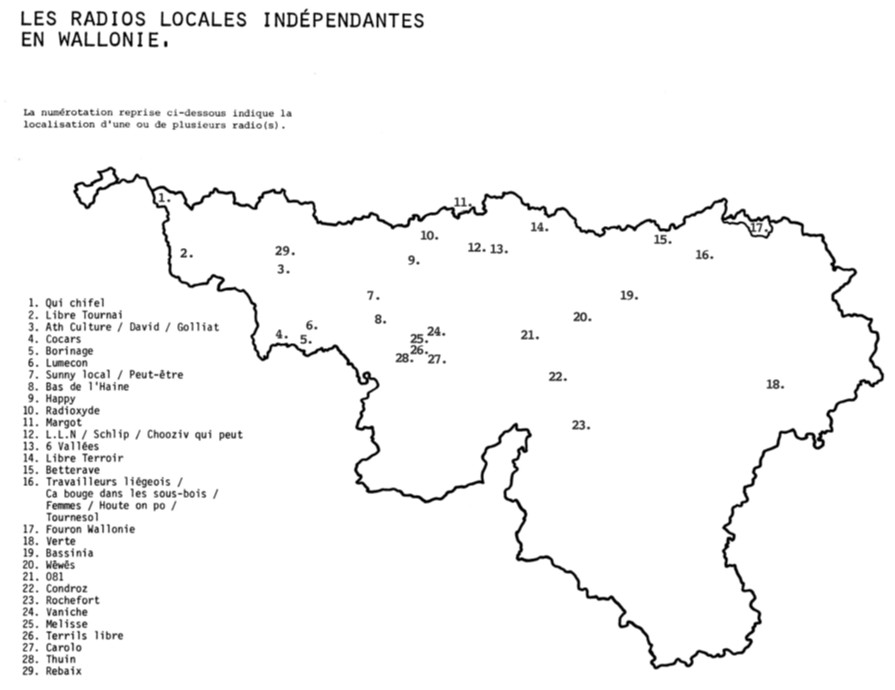

Depuis mars 1978, le nombre de radios qui naissent, se scindent, sont saisies, ressuscitent et se remettent à émettre parfois sur un autre nom, est impressionnant. L’ hebdomadaire Pour, qui publie chaque semaine une chronique sur les radios, leur fréquence et surtout les heures et jours de diffusion, lance régulièrement des appels à ses lecteurs et lectrices pour tenir cette recension à jour. Pour une radio qui commence à émettre, d’autres se taisent temporairement ou définitivement. Elles sont des centaines à avoir réalisé une ou plusieurs émissions, un jour ou chaque jour de la semaine, pendant quelques mois ou pendant plus de 40 ans. Chaque radio a sa couleur, son public cible, un projet et une approche spécifique. La plupart de ces expériences appartiennent au passé, mais quelques-unes émettent encore aujourd’hui. Elles se sont regroupées en Coordination des radios associatives et d’expression (CRAXX).

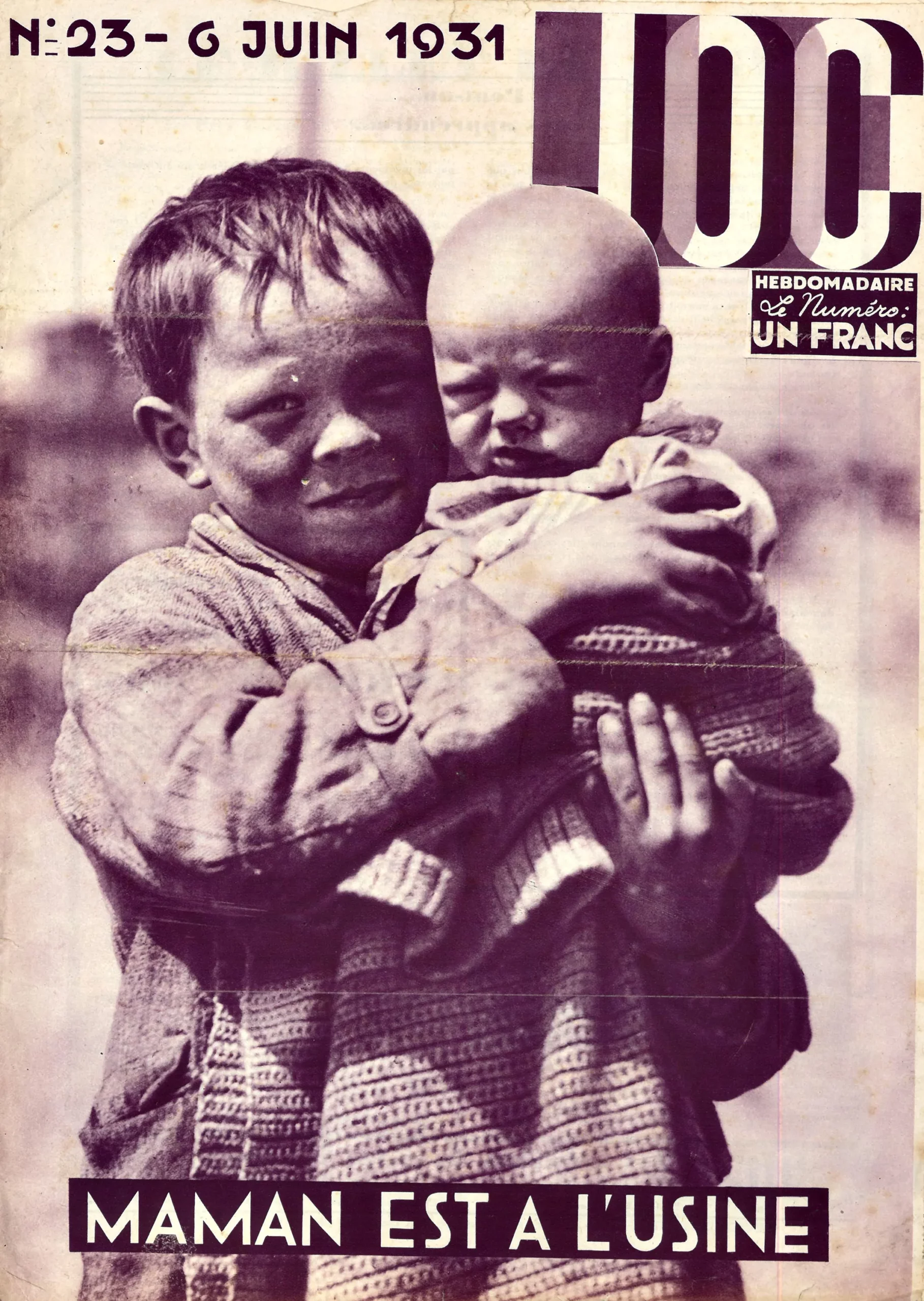

Un choix des contributions s’imposait. Les auteur.e.s sont pour la plupart radiolibristes, parfois de la première heure. Le premier, Freddy Joris est historien et animateur à Radio Verviers. Cette radio offre la caractéristique d’être portée par des syndicalistes socialistes verviétois. Cela mérite d’être souligné, à une époque (1978) où ce nouveau média suscite des doutes sur la capacité de la radio à mobiliser les travailleurs et les travailleuses. Les équipes se relayent à l’antenne et s’ouvrent sur le monde associatif engagé de Verviers et la radio acquiert une audience certaine.

Stéphan Lepoutre retrace les épisodes heureux et malheureux de Radio qui chifèl, la radio de Mouscron, qui émet toujours et qui est affiliée à la CRAXX. Originaire de Mouscron, Stéphan Lepoutre anime pendant quelques années des émissions à RQC, mais son intérêt pour la radio comme moyen de communication accessible à tous et toutes se prolonge aussi dans sa vie professionnelle. Comme permanent jeune CSC et comme propagandiste à la Confédération, il soutient des militant.e.s qui se lancent dans une radio éphémère pour couvrir une grève, une occupation d’usines (Radio Salik) dans un contexte pas toujours accueillant.

Radio Klet’ Mariette est membre des Radios’z’alternatives. Comme son nom l’indique, c’est une radio féministe qui émet tous les samedis matin de 10 heures à 14 heures, entre septembre 1979 et 1981. Pour évoquer cette radio, Léa Grandsire Fernandez, bibliothécaire-documentaliste au Centre d’archives et de recherche sur l’histoire des femmes (CARHIF) a retranscrit les enregistrements sonores d’une dizaine d’émissions. Elle a complété cette approche avec le témoignage des animatrices de la radio, ainsi que les archives repérées à travers différents fonds déposés au CARHIF.

Radio Louvain-la-Neuve et Radio 6 Vallées émettent entre 1978 et 1985 sur la région du centre du Brabant wallon (Ottignies, Wavre, Bierges, Corroy-Le-Grand, Mont-Saint-Guibert, etc.). Ces radios ont joué un rôle important au sein du mouvement des radios libres. Thierry Couvreur a été animateur de la première et fondateur de la seconde. Comme journaliste et fin observateur des radios libres, il nous a donné un long entretien qui a nourri notre approche et clarifié les enjeux sur le court et moyen terme. L’ analyse proposée cible l’histoire de ces deux radios, en s’appuyant sur les archives déposées au CARHOP par Thierry Couvreur et dont beaucoup restent à explorer.

Comment fait-on de la radio libre au 21e siècle ? Radio Panik existe depuis 1983, mais l’essai se prolonge jusqu’à aujourd’hui sur la fréquence 105.4 MHz. Arthur Lacomme, permanent à Radio Panik et Zoé Maus, animatrice de l’émission matinale « Promesses de l’Aube », présentent une expérience contemporaine : faire de la radio « hors les murs », aller à la rencontre des gens là où ils sont et leur donner la parole, plutôt que d’attendre qu’ils captent les émissions et en deviennent fans. Sans le savoir, ils renouent avec le projet pionnier des radios éphémères et leur studio mobile, avec « Radio roulotte » qui se déplace de village en village en Wallonie, là où l’événement se passe.

Ces récits témoignent de la dynamique des radiolibristes, qui, malgré les revers subis (saisie de matériel, procès, éclatement du groupe porteur, problème financier, brouillage systématique, etc.), continuent à se mobiliser, maintiennent vivante la voix d’une radio, restent à l’écoute de leur public, des luttes sociales et des rumeurs du monde. Monter une émission, parler au micro… restent pour beaucoup une expérience importante. Les animateurs et animatrices sont des volontaires souvent inexpérimentés. L’apprentissage se fait sur le tas. Leurs émissions sont joyeuses, dynamiques, inventives, hors cadre. Être entendu reste une préoccupation qui suppose un matériel de qualité, un son audible, des sujets d’émissions qui intéressent et interpellent les auditeurs et auditrices. Leur credo : donner la parole, être à l’écoute.

Transgresser la loi n’est pas chose aisée. Le combat pour la reconnaissance légale des radios libres (non commerciales), pour avoir le droit d’émettre et obtenir un partage équitable des fréquences des ondes, n’a pas été facile. Cela suppose des solidarités et beaucoup de persévérance. Les cinq monographies présentées sont des exemples de ce que les radiolibristes ont été capables de faire. Elles n’ont pas l’ambition de présenter une nouvelle typologie ni de faire la synthèse de ce vaste mouvement. Tout au plus, pouvons-nous constater qu’il y a des constances entre elles : le passage de la clandestinité à une certaine visibilité, donner la parole aux auditeurs et auditrices, relayer une cause, un combat, être le porte-parole des enjeux d’une région.

Tirer le fil de ces histoires nous amène à aujourd’hui. D’autres radios aussi significatives auraient pu faire l’objet d’une monographie comme radio Campus, Radio Air libre ou d’autres qui n’émettent plus, mais dont l’histoire est innovante. Aujourd’hui, grâce aux écoutes en ligne et aux podcasts, les radios libres peuvent être écoutées partout et à tout moment. Notre conclusion sur le dossier des radios libres se veut une invitation à les écouter et à y participer si l’occasion se présente. Elle démontre également la richesse des sources et des témoignages mobilisés, soulignant l’importance de conserver des traces sonores, visuelles et documentaires de ces expériences radiophoniques. À travers l’espace et le temps, ces radios sont l’écho d’une action culturelle et sociale portée par un groupe. À ce titre, elles offrent un vaste champ de recherche, riche de multiples portes d’entrée, pour quiconque s’y intéresse.

Pour écouter les radios libres d’aujourd’hui :

- 48FM – 100.1 FM et DAB+

- Air Libre – Radio Air Libre – Accueil

- Alma – radioalma.be

- Campus Bruxelles – Radio Campus

- Equinoxe FM – Equinoxe FM / Radio / Liège / Belgique

- J600 – J600 – Radio locale de Jumet et animations folkloriques à Charleroi

- Libellule FM – https://radiolibellule.be/

- Radio Panik – Panik – 105.4 FM

- Passion FM – Radio Passion FM 106.5 – Radio locale Orp-Jauche

- Radio Prima – Le Cœur de vos Racines ! Show, Culture, Sport, Divertissement & Musique en

plein cœur de Liège ! – Le Cœur de vos Racines ! - Radio Salamandre – Radio Indépendante à Beaumont – Site officiel de Radio Salamandre 107.8 FM

à Beaumont - Radio Sud – 88.7 FM beau canton

- RQC – Accueil

- RUN – Radio Universitaire Namuroise

- Warm – Votre prescription journalière de musique électronique

- YouFM 106.9 – La radio montoise !

Quelques liens supplémentaires pour compléter l’information :

- Archivesradios.be est le site de référence sur l’histoire des radios libres belges francophones (ASBL Mémoire de la radio)

- Les Amis de la Terre, qui rassemble différents documents (articles, extraits sonores…) sur les radios libres.

La coordination du dossier a été faite par Marie-Thérèse Coenen et par Anne-Lise Delvaux qui a assuré en particulier la recherche iconographique, sonore et l’édition de ce Dynamiques.

COENEN M.-T., « Introduction au Dynamiques n° 28 », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°28 : Écoutez les aventures et mésaventures des radios libres. Volet II : Cinq récits de radios libres, locales et militantes octobre 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025 www.carhop.be