Les années 1970 voient arriver la « deuxième vague de féminisme » en Europe. Influencés par Mai 68, des mouvements émergent au fur et à mesure en Belgique. Des féministes bruxelloises décident de créer une Maison des femmes. En 1979, celle-ci disparait et certaines féministes la côtoyant mettent sur pied la radio Klet’Mariette. Radio féministe qui ose le dire, Klet’Mariette émettra quelques années avant de disparaitre…

Une radio par les femmes, pour les femmes

Dans les années 1970, la « deuxième vague de féminisme » fait son apparition, influencée par les courants de pensée de Mai 68. Ce mouvement, qui naît aux États-Unis, se caractérise par ses actions ludiques et médiatiques, son attention pour des questions liées au corps, à la sexualité et aux violences faites aux femmes et sa dénonciation du patriarcat comme du capitalisme.

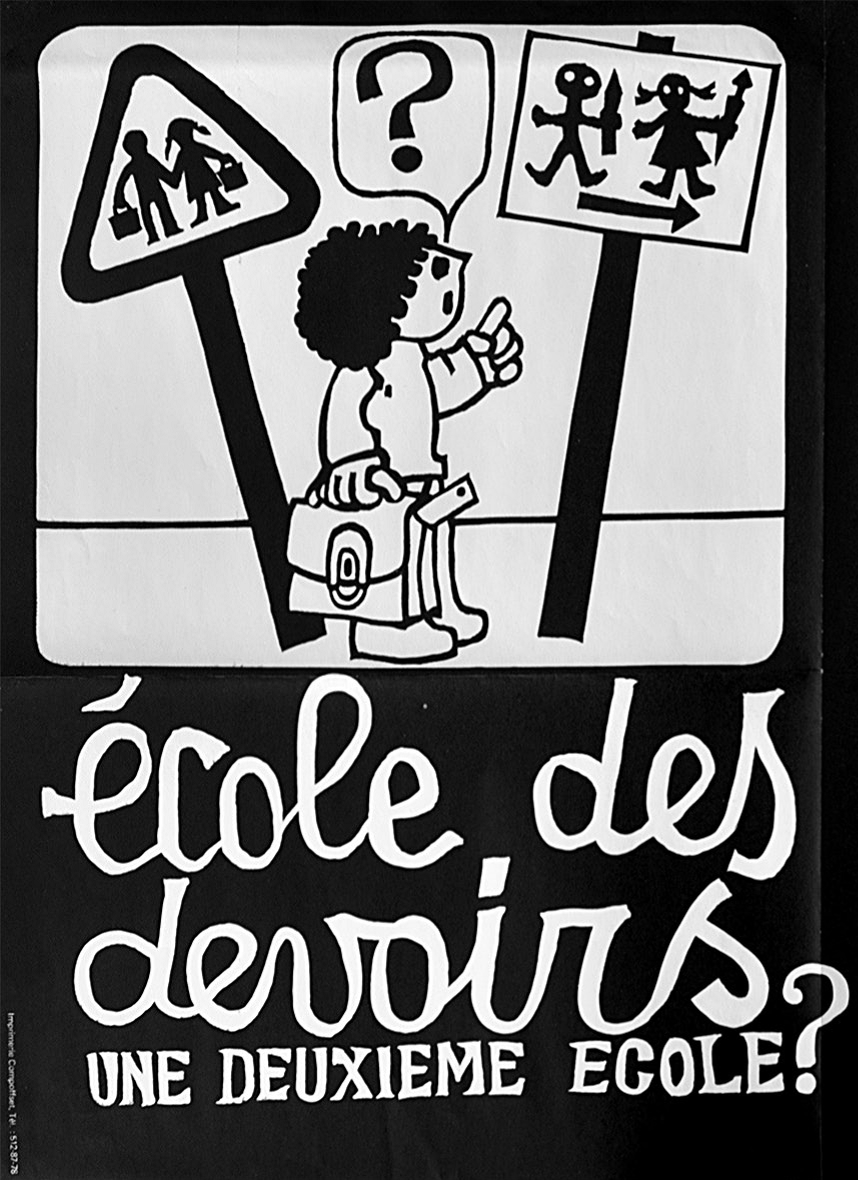

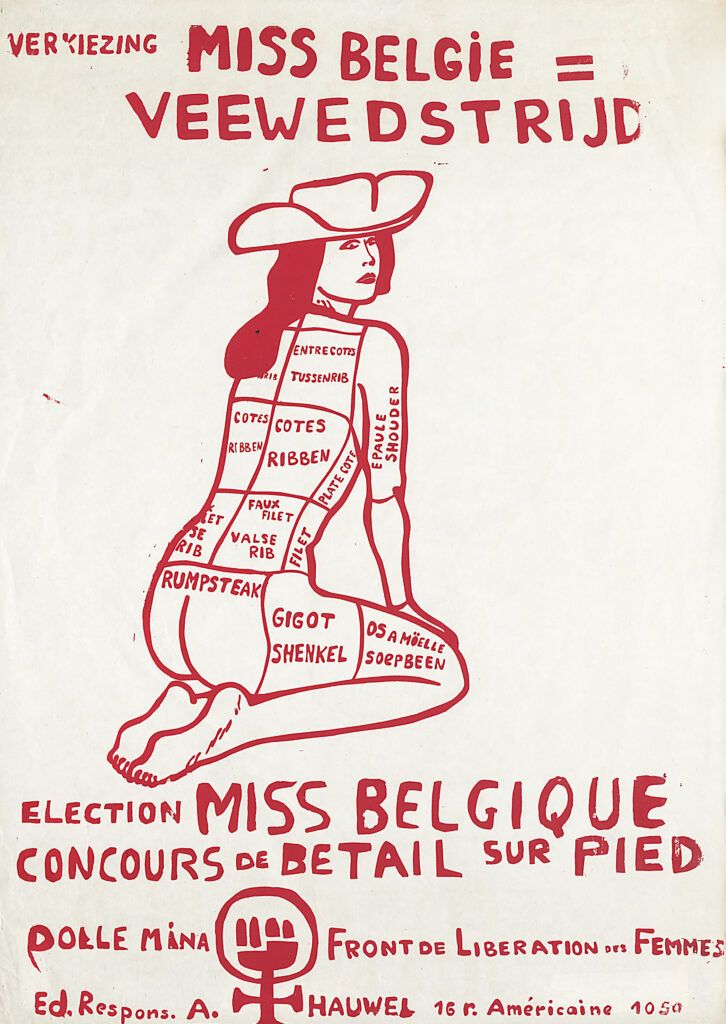

En Belgique, ce sont les Dolle Mina qui émergent d’abord en Flandre, suivies par les Marie Mineur en Wallonie et le Front de Libération des Femmes à Bruxelles. Une de leurs actions d’éclat est le sabotage, en 1971, du concours Miss Belgique. En 1972, différents groupes collaborent pour organiser la première Journée des femmes le 11 novembre. Elles y invitent Simone de Beauvoir et Germaine Greer qui participent toutes deux à la journée. À cette occasion, un collectif féministe publie Le Petit livre rouge des femmes, qui met en avant leurs revendications et brise avec humour les tabous liés au corps et à la sexualité.

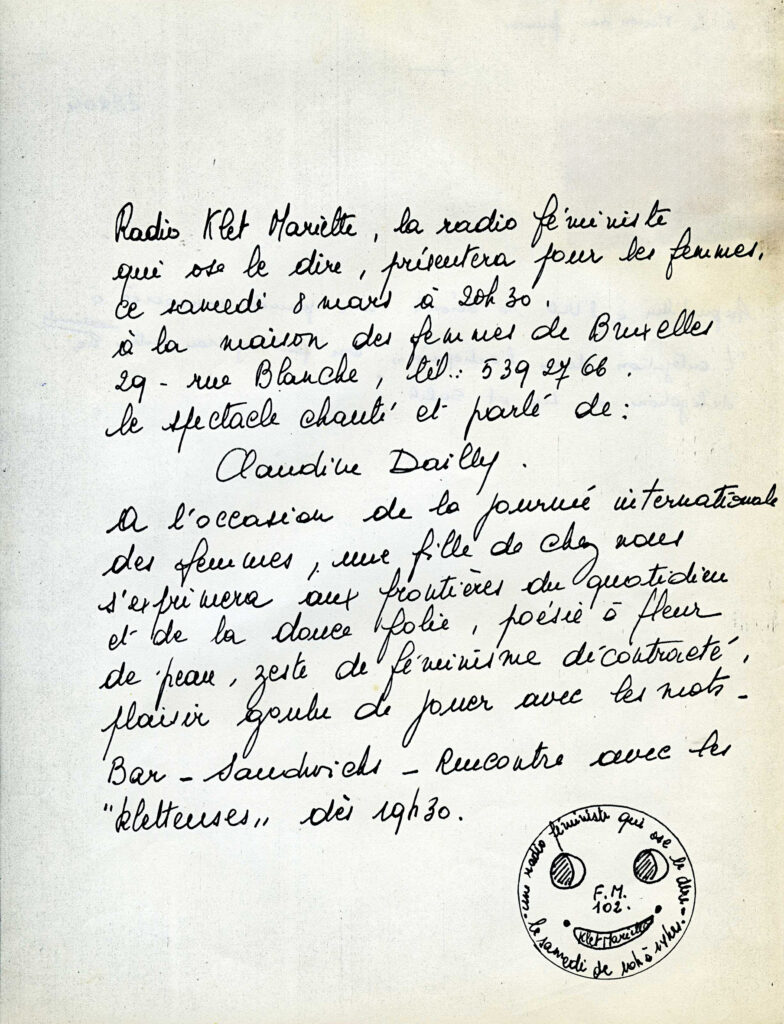

À la suite de cette journée, des féministes bruxelloises décident de créer un lieu de rassemblement féministe : une maison des femmes. Inaugurée le 11 novembre 1974, cette Maison des femmes de Bruxelles, la première de ce type en Belgique, rallie plusieurs associations féministes et développe un éventail d’activités : le Groupe A (avortement et contraception), les rencontres des Cahiers du GRIF, les cours du Centre de responsabilité politique, les ateliers de bricolage et initiation à la plomberie, l’électricité, la menuiserie, etc., l’atelier d’expression corporelle et le cours de self-défense. Elle restera au 79 rue du Méridien à Saint-Josse-Ten-Noode jusqu’en 1979, année où la Maison des femmes déménage au 29 rue Blanche, à Ixelles, et devient l’association “ 29 rue Blanche ”. Des militantes fortement impliquées dans la première Maison des femmes veulent changer de mode d’action féministe et lancent la radio Klet’Mariette.

« Faire une radio, c’est une idée un peu folle »

Le 29 septembre 1979, elles réalisent la première émission de radio Klet’Mariette.

L’idée de lancer la radio leur est soufflée par Roger Noël, dit Babar, créateur du journal Alternative Libertaire. Il les contacte et leur propose de faire une émission féministe sur la longueur d’onde 101.7 Mégahertz des Radios’z’Alternatives de Bruxelles, qui regroupe une vingtaine d’associations et dont il est l’animateur principal.

Emballées par l’idée, les « Kletteuses » se lancent dans Klet’Mariette. Le nom leur vient d’une petite chanson « Clette Mariette » dont les petites filles se servent pour garder la mesure quand elles sautent à la corde.

Régine, Peggy, Suzy, Anne, Nadine, Fanny et Edith, principalement ménagères, mères de famille et « pleines de problèmes » comme elles le disent, consacrent le début de cette première émission à présenter chacune d’elles et expliquer pourquoi elles ont décidé de se lancer dans une émission de radio.

L’ idée de créer une radio leur vient surtout parce « c’est marrant », mais aussi parce que « faire une radio, c’est une idée un peu folle ». D’un côté, il est important pour elles de se retrouver entre femmes, de parler de leurs problèmes et de ce qu’elles ont envie de dire en dehors du cercle classique restreint. Elles veulent donner une idée différente de ce qu’est un groupe de femmes en dehors des stéréotypes du mouvement des femmes.

L’ émission qu’elles présentent comme « une radio féministe qui ose le dire » veut aussi donner, plus sérieusement, des informations que l’on ne trouve pas dans les autres médias : sur l’avortement, des adresses de centres pour femmes battues, ce qui se passe à la Maison des femmes, les nouvelles juridiques, etc.

(AVG-Carhif, collection Affiche, s.d.)

à l’occasion de la journée internationale des femmes.

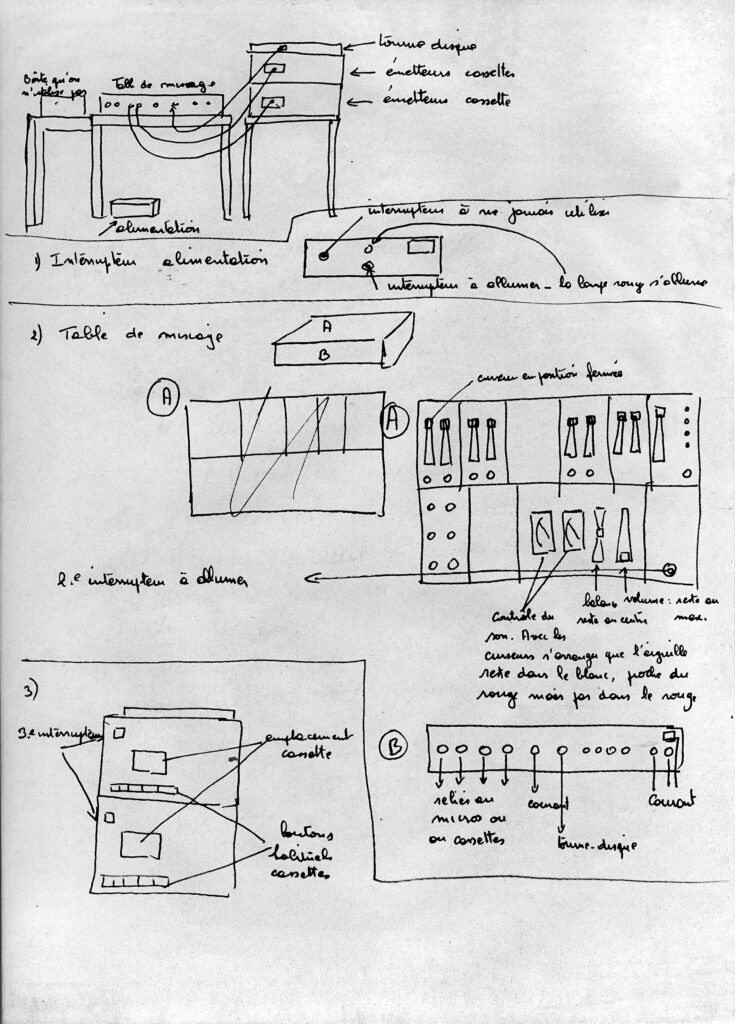

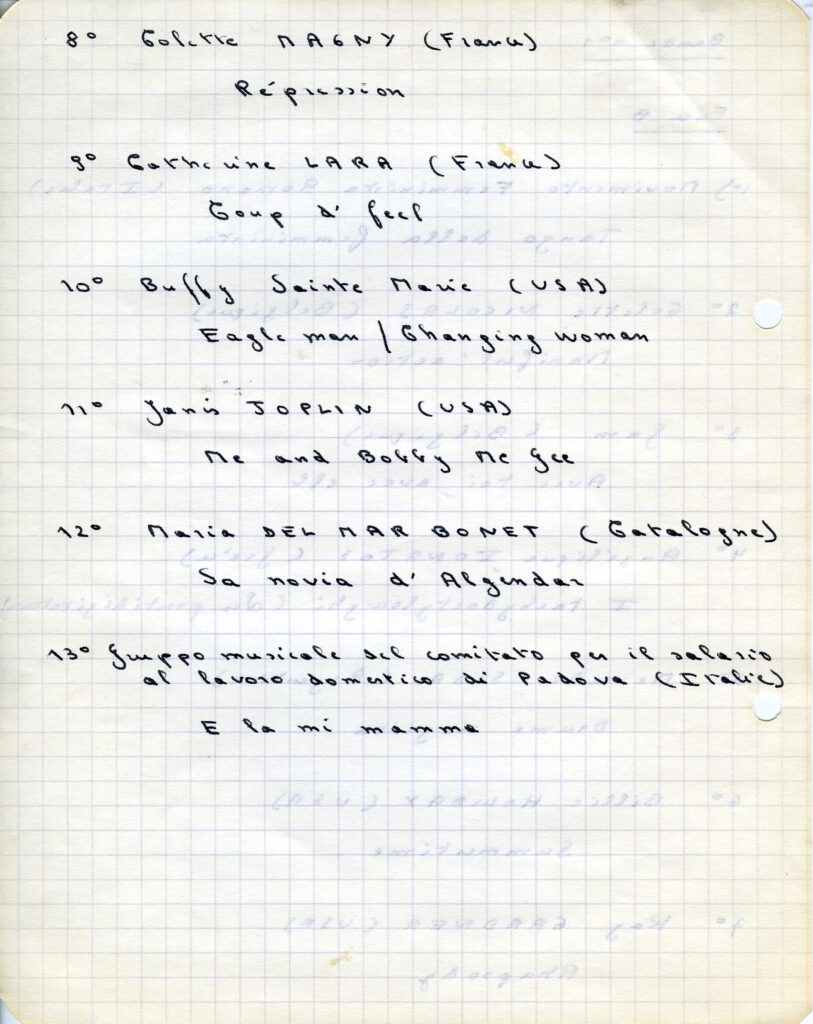

(AVG-Carhif, Fonds Édith Rubinstein, dossier n° 9, s.d.)

Klet’Mariette n’émettra pas longtemps. En 1981, lorsque que Fanny, Édith et Nadine rejoignent l’Université des femmes, nouvellement créée, l’émission disparait tout doucement. Même si elles ont adoré l’expérience, s’occuper d’une radio prend du temps. La préparation des émissions et la présence tous les samedis matin pèsent dans la balance, mais c’est surtout la portée très limitée de la radio qui les a aussi fortement découragées. Nadine raconte : « J’habitais Quai du Commerce et on ne l’entendait pas ».

La radio leur procure tout de même de très bons moments de diffusion. Les auditrices captant la radio sont invitées à téléphoner ou à venir sur place (lorsque le téléphone ne fonctionne pas) pour pouvoir échanger et discuter du sujet du jour. En plus de cela, les Kletteuses démontrent à celles et ceux qui en doutent qu’elles peuvent elles-mêmes gérer techniquement une radio, sans l’aide de techniciens. Quand un problème se pose, elles trouvent des solutions et cela se révèle payant.

(AVG-CARHIF, Fonds Édith Rubinstein, dossier n° 9.)

Une radio, des sujets féministes et de la musique…

Klet’Mariette émet tous les samedis matin entre dix heures et douze heures avant d’avoir, plus tard, une tranche plus longue entre dix heures et quatorze heures, toujours les samedis matin. Les animatrices abordent des thématiques très variées lors de leurs émissions : les radios libres, le corps (avortement, contraception, maternité, femmes libres d’enfant), le travail ménager, la sexualité, l’homosexualité, le lesbianisme, les hommes dans les mouvements féministes, le viol, les féministes et le féminisme à l’étranger (Pays-Bas, Italie, Québec), la Maison des femmes, la pornographie, l’érotisme, les femmes et la musique.

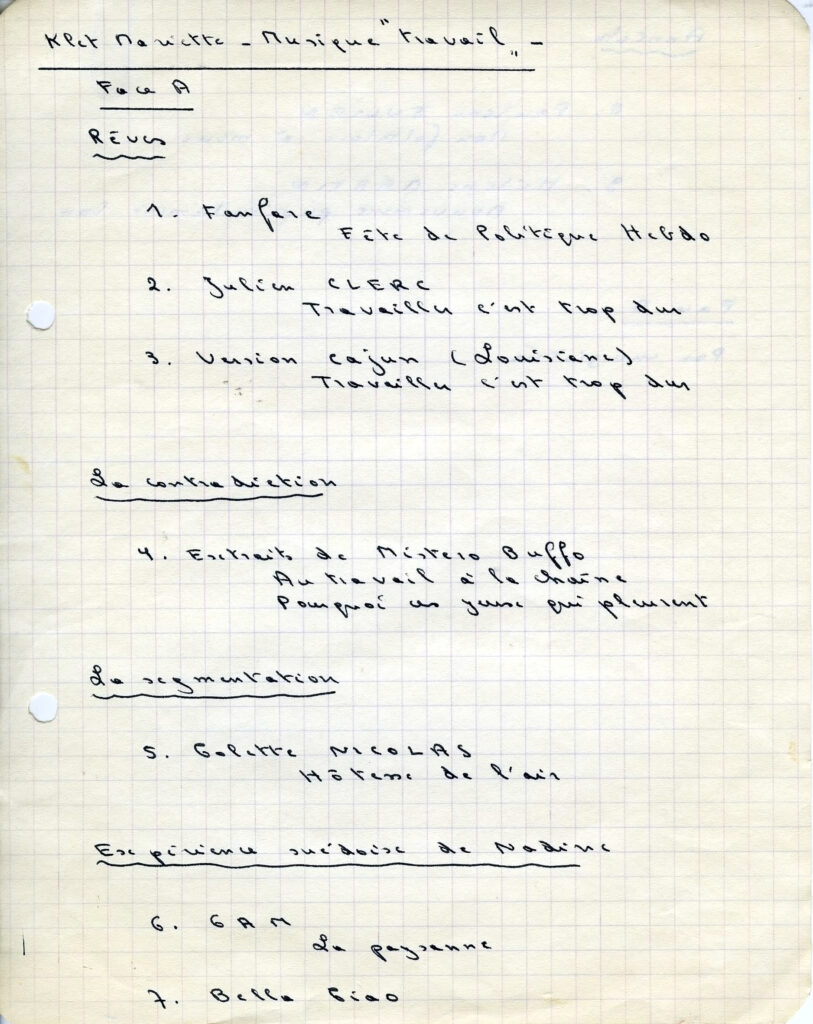

Les Kletteuses reçoivent généralement un.e invité.e pour débattre de ces sujets. Elles présentent également des points info sur l’actualité, principalement en version féministe. Comme musiques et chansons, elles sélectionnent, si possible, des artistes femmes ou des textes féministes. Dans l’émission consacrée aux femmes et à la musique, les chansons de la chorale de Klet’Mariette sont même diffusées à l’antenne.

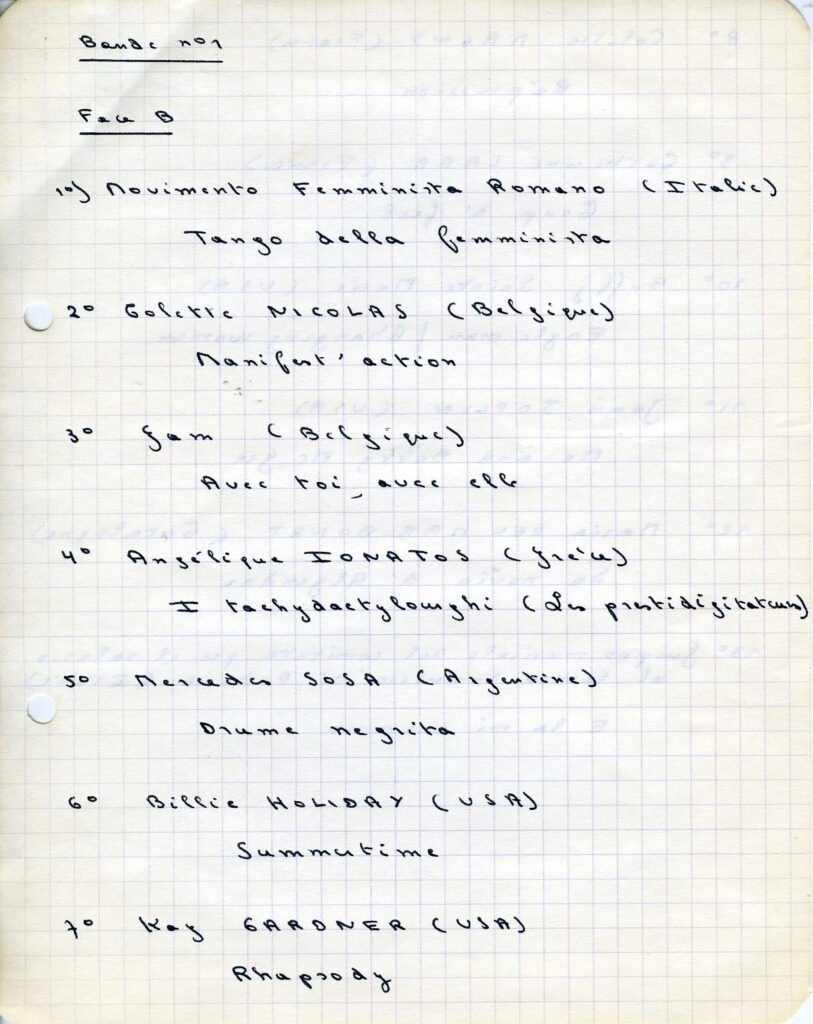

Programmation musicale des émissions de Klet’Mariette, s.d.

(AVG-Carhif, Fonds Édith Rubinstein, dossier n° 32)

Le schéma d’une émission de radio Klet’Mariette est le suivant : au début, une musique de femmes ou féministe est lancée. L’animatrice rappelle ensuite aux auditrices qu’elles sont bien sur la radio Klet’Mariette et évoque même l’adresse physique du studio « 82, rue de la Cible ». Elle résume généralement ce qui va être abordé pendant l’émission avant que la discussion ne commence. Celle-ci démarre toujours par une explication du sujet, un rappel du contexte. Comme les Kletteuses trouvent que cela peut être long, elles entrecoupent l’émission par des musiques pour l’alléger. Dès que le sujet est lancé, les invité.e.s partagent leurs avis et expériences.

Si l’émission peut sembler chaotique à certains moments, c’est que la passion des femmes pour ces sujets prend le dessus. À les écouter, il nous reste un peu comme l’impression que Klet’Mariette est une famille.

Toute l’émission est ponctuée de moments musicaux, prévus ou imprévus. Quand, par exemple, l’animatrice qui tient le micro estime que ce qu’elle dit est trop long, elle interpelle sa collègue à la tribune technique pour qu’elle lance une musique.

L’ heure de fin de Klet’Mariette est généralement toujours respectée : une autre radio libre passe après elles, les animatrices doivent donc quitter la salle pour leur laisser la place. Mais pas avant d’inviter les auditrices à venir s’installer et discuter avec elles sur la place près de la radio, au bout de la rue de la Cible.

Les dernières traces de Klet’Mariette

Peu de traces écrites de la radio Klet’Mariette existent. Les seules retrouvées à ce jour sont situées dans les archives de la radiotteuse Édith Rubinstein, déposées au Centre d’Archives et de Recherches pour l’Histoire des Femmes (Carhif).

Par contre, 32 cassettes audio marquées Klet’Mariette ont été identifiées dans le fonds d’archives de l’Université des femmes. Ces cassettes renferment une grande partie des émissions, enregistrées par les radiotteuses elles-mêmes. Elles ont été numérisées et retranscrites pour en faciliter l’accès.

Quatre autres cassettes avec des enregistrements de la radio ont été trouvées dans le fonds d’Isabel Dargent, alors bibliothécaire-documentaliste. En 1970, Isabel crée une maison communautaire, “ Les Biches Sauvages ”, puis, plus tard, “ Homo-L ” qui sera accueilli dans la Maison des femmes au 79 rue du Méridien, jusqu’en 1978. Elle crée un nouveau collectif “ Le Féminaire ” et le “ Centre de documentation et de recherches sur le lesbianisme radical ” (ouvert en non-mixité). Le Centre ferme ses portes en 2017. Les ouvrages de celui-ci et les archives d’Isabel sont versés au Carhif. Les cassettes (dont quatre de la radio Klet’Mariette) qui se trouvaient dans le fonds ont été ajoutées aux collections audios. Elles ne sont ni numérisées ni retranscrites à l’heure actuelle.

Le Carhif possède également deux affiches et un t-shirt de Klet’Mariette.

Le CARHIF en quelques mots

Le Centre d’Archives et de Recherches pour l’Histoire des Femmes – Archief en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG-CARHIF) conserve et valorise les archives des organisations de femmes et des militant.e.s qui luttent ou ont lutté pour l’égalité des genres. Association bilingue créée en 1995 à l’initiative de Miet Smet, le CARHIF est spécialisé dans l’histoire des femmes, des genres et de la sexualité. Il rassemble depuis 30 ans les archives et documents des organisations et mouvements féministes, des militantes féministes et plus largement, de toute organisation œuvrant à l’égalité des genres en Belgique. Ces collections sont mises à disposition via son catalogue en ligne. Vous y retrouverez les fonds d’archives, les livres, les pin’s, les affiches, les photos, les périodiques, les textiles et les stickers précieusement conservés par le CARHIF. Celui-ci dispose également d’une bibliothèque spécialisée sur l’histoire des femmes, ainsi qu’une salle de lecture, ouverte au public sur rendez-vous.

La plupart des enregistrements de l’émission Klet’Mariette ont été retranscrits par l’auteure, bibliothécaire-documentaliste, dans le cadre de ses missions au Carhif, avec le souci de les rendre accessibles aux lecteurs et lectrices et aux nouvelles générations de militantes. Ce travail d’écoute et de retranscription a également été l’occasion de découvrir et d’analyser ce que disaient et voulaient les Kletteuses il y a près de cinquante ans : une démarche de sauvegarde de la parole féministe !

GRANDSIRE FERNANDEZ L., Klet’Mariette, la radio féministe qui ose le dire (1979), Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°28 : Ecoutez les aventures et mésaventures des radios libres. Volet II : Cinq récits de radios libres, locales et militantes, octobre 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025, www.carhop.be