Les enjeux

Les radios libres, nouvelles venues dans le paysage des ondes, occupent des fréquences non attribuées, transgressant ainsi un double interdit, celui du monopole de la radio publique et de l’occupation « sauvage » des ondes sur les fréquences entre 100 et 104 MHz dans un premier temps et entre 104 à 108 MHz par la suite, vu la croissance exponentielle du nombre de radios et leur ambition d’être entendues. Toutes les radios « libres », « locales » ou « indépendantes », sont dans l’illégalité et s’organisent en fonction de ce risque. En attendant la dépénalisation,

elles mettent en place des fédérations de radios pour défendre leurs projets auprès des autorités. Toutes contestent le monopole des radios publiques et revendiquent la liberté d’émettre, même si cela doit passer par une reconnaissance institutionnelle, mais cette posture fait

débat en leur sein au nom de la liberté d’expression. Avoir de l’audience et un public suppose l’attribution d’une fréquence en FM, mais aussi des règles à suivre par chaque radio : la limitation de la puissance des émetteurs, le respect de la surface d’audience et pas de brouillages entre elles, sont le minimum attendu.

Cette saga va durer plus de dix années. Quasi chaque radio connaît un épisode de saisie, qui met en scène les radiolibristes, les autorités et

les agents des RTT ; situation qui ne trouvera une solution qu’avec l’attribution des fréquences. Les étapes de la libéralisation des ondes sont complexes à synthétiser dans le cadre de cette analyse.

1970, la Belgique devient un état fédéral

Depuis 1970, la Belgique est un état fédéral. L’ article 59 bis confère aux communautés, les compétences culturelles et donc les médias publics, à l’exception des communications gouvernementales et de la publicité. Les gouvernements communautaires et les conseils culturels gèrent leurs radios publiques : la Belgische Radio en Televisieomproep (BRT) pour les Flamands et la Radiodiffusion-télévision belge (RTB) pour les Francophones. Le décret du 12 décembre 1977 donne à la RTBF un nouveau statut et redéfinit ses missions : l’information, le développement culturel, l’éducation permanente et le divertissement. Elle a le monopole de l’information, décision critiquée par les partis de droite, qui qualifient souvent le service public de « gauchiste ».

La vieille loi de 1930 sur les radiocommunications accorde le monopole des ondes aux seules radios publiques. Elles se partagent les fréquences disponibles (en moyenne et longue ondes) selon un plan défini par la Régie des télégraphes et téléphones (RTT) dans le respect des attributions internationales. En 1961, la Belgique obtient ainsi la fréquence de 87.5 MHz à 100 MHz (Plan de Stockolm, 1961) qui est attribué par arrêté royal en 1965 aux deux radios publiques. Le Plan de Darmstadt accorde en 1971 la zone de 100 MHz à 104 MHz. Dans cette zone, seule la fréquence 103.9 est attribuée à l’émetteur de Tournai (RTB), les autres ne sont pas attribuées officiellement. De- puis la conférence de Genève en 1979, la Belgique peut exploiter la bande de 104 à 108 MHz, libre à cette date. L’ occupation « sauvage » des ondes change la donne. La RTBF comme sa consœur la BRT (devenu la VRT) revendiquent auprès de la RTT, la majorité des nouvelles fréquences disponibles. Si, dans un premier temps, les autorités observent le phénomène des radios libres, leur attitude change avec la multiplication des radios qui occupent les ondes sans autorisation.

Publicité ou pas de publicité ?

Vient se greffer sur l’occupation « sauvage » des ondes par les radios libres, un autre interdit : passer de la publicité sur antenne. Certaines le font d’emblée, d’autres s’y opposent par principe. Les partisan.ne.s de la publicité estiment que seules les recettes publicitaires permettent de faire une radio de qualité avec des professionnels. Les opposant.e.s revendiquent leur liberté totale face aux puissances de l’argent, tandis que les partisan.ne.s d’une publicité ciblée d’intérêt local le font par réalisme, pour couvrir les coûts de la radio. Entre 1978 et 1981, ce qui correspond à la période d’efflorescence des radios libres, l’interdiction de la publicité est de rigueur, mais la réglementation évolue. À partir de 1983, la publicité non commerciale est autorisée sur les ondes et, en 1987, le parrainage commercial d’émission devient possible. En 1988, la publicité devient une compétence communautaire.

Entre saisies et ripostes

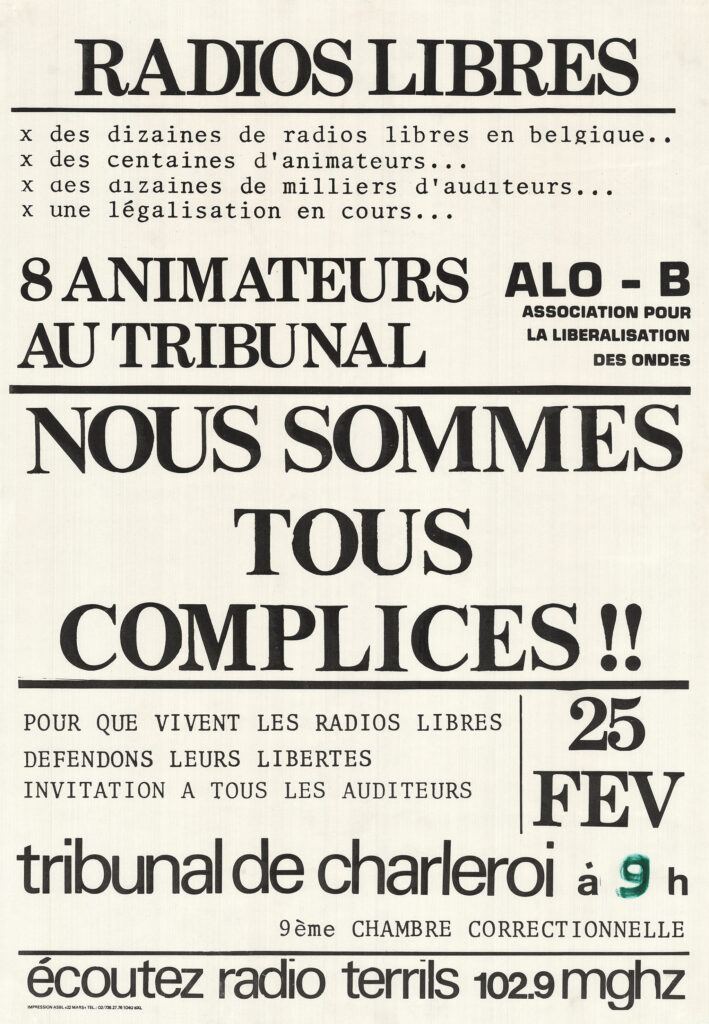

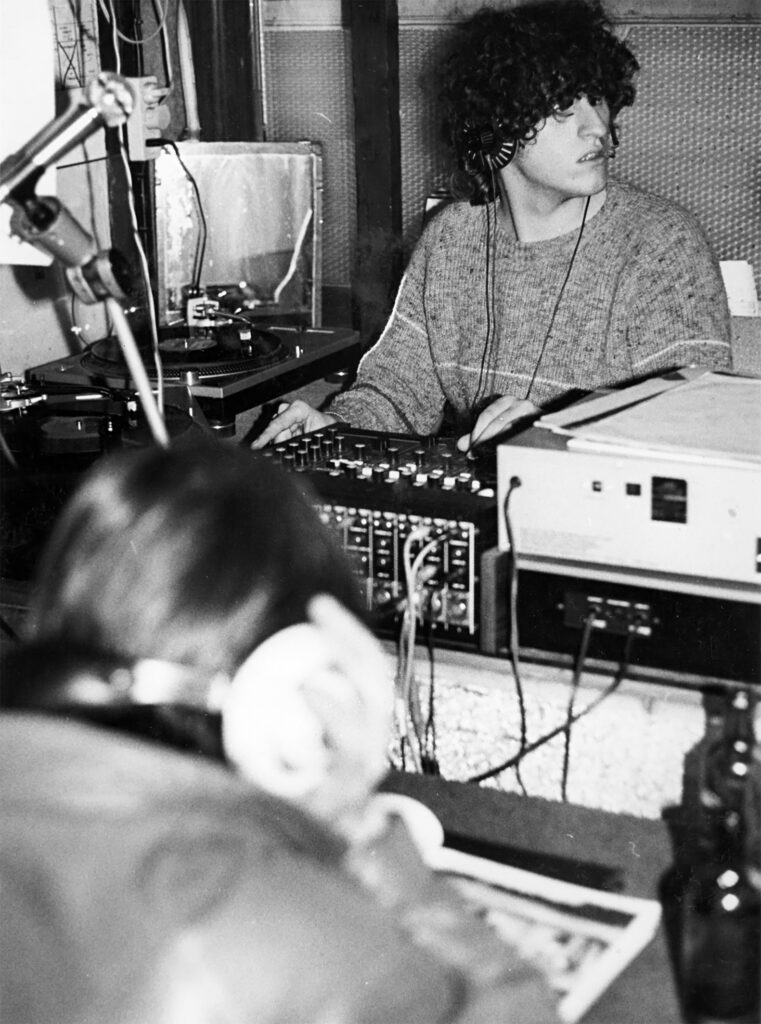

Tant que la législation ne change pas, les agents de la RTT, avec l’aide de la gendarmerie, pourchassent les pirates des ondes. Avec leur camionnette goniométrique, ils localisent les émetteurs et s’invitent, parfois de manière musclée, dans les studios. Après la tentative ratée de saisie de l’émetteur de Radio Louvain-la-Neuve, Radio Terrils à Charleroi et Radio 081 à Namur seront leurs premières victimes le 9 mai 1979.

Les opérations de la RTT se multiplient avec des succès divers : le 7 mars 1980, Radio 104 est la cible, mais l’émetteur, qui est caché dans le faux plafond, échappe aux agents de la RTT. Le 10 mars, c’est le tour de Radio Ixelles. Le 11 mars 1980, le studio du Mégahertz reçoit la visite de la BSR qui repart avec un leurre, le vrai émetteur étant camouflé dans une poubelle. Couvrant l’évènement, POUR conclut : « Eh ! oui, Messieurs de la BSR, il faudra vous y faire ! La voix des radios libres, elle, vous ne la couperez pas à coups de hache ! ». De tels épisodes sont légion, réduisant de nombreuses radios au silence. La RTT poursuivra cette politique pendant une dizaine d’années et la justifie en fonction de l’évolution de la législation : illégalité des émissions, détention interdite d’émetteurs, puissance des émetteurs non respectée, émission dans une zone de fréquence non admise et /ou publicité commerciale interdite, brouillage des communications avec les pilotes d’avion. Pour contrer cette dernière accusation, l’Association pour la libération des ondes (ALO) riposte par une opération Radio silence.

Elle analyse toutes les fréquences utilisées par les radios affiliées et démontre que, vu leur portée limitée, aucune n’est une menace pour

la sécurité aérienne.

Sur le front francophone : une décennie de réglementation

Le socialiste Maurice Dehousse, ministre en charge de la culture française, ouvre la voie en 1978, quand il confie à une commission de l’audiovisuel, la mission de préparer une réglementation des radios locales indépendantes. Dans ses recommandations déposées en 1979, elle propose une reconnaissance des radios locales à condition de « respecter le pluralisme, d’être d’intérêt général, de disposer d’une puissance limitée et d’avoir une fonction non commerciale ».

1981 : première reconnaissance des radios locales

Adopté le 8 septembre 1981, le décret sur les radios libres s’en inspire largement. Pour être reconnu, il faut « être une radio locale ayant un rôle de promotion sociale et culturelle, qui vise à favoriser l’accès des citoyens à l’antenne. Il est interdit de mener un but lucratif, de recourir à la publicité commerciale et de faire partie d’un réseau ou d’un groupement politique ». La programmation doit être à 80 % originale et inclure des informations locales, à l’exclusion de la publicité commerciale et de toute propagande électorale unilatérale. La localisation de l’antenne émettrice, la puissance de l’émetteur, la fréquence et les tranches horaires doivent respecter des critères précis.

Adopté le 8 septembre 1981, le décret sur les radios libres s’en inspire largement. Pour être reconnu, il faut « être une radio locale ayant un rôle de promotion sociale et culturelle, qui vise à favoriser l’accès des citoyens à l’antenne. Il est interdit de mener un but lucratif, de recourir à la publicité commerciale et de faire partie d’un réseau ou d’un groupement politique ». La programmation doit être à 80 % originale et inclure des informations locales, à l’exclusion de la publicité commerciale et de toute propagande électorale unilatérale. La localisation de l’antenne émettrice, la puissance de l’émetteur, la fréquence et les tranches horaires doivent respecter des critères précis.

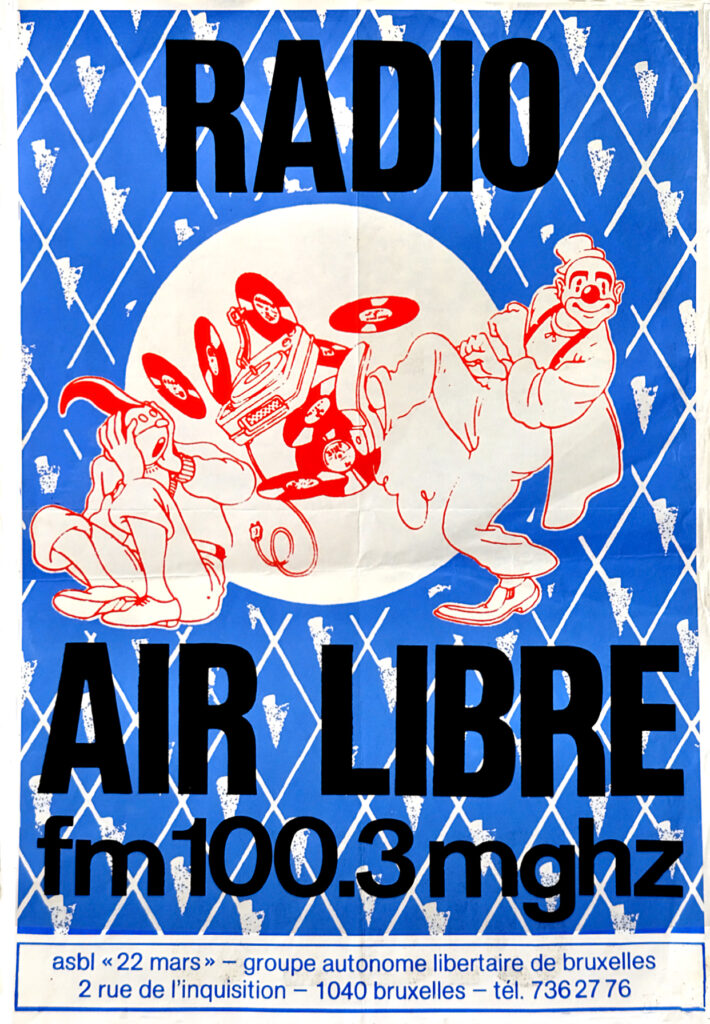

L’ ALO, comme fédération défendant les radios libres locales sans publicité, reconnait que le décret est proche de ses positions, mais, passé le premier enthousiasme, elle constate que, loin d’être une dépénalisation, la nouvelle réglementation risque de brider leurs libertés d’expression : les normes, même assouplies, ne cachent-elles pas un retour de bâton du monopole ? Elle pointe aussi une nouvelle menace : « la récupération sournoise de ce nouveau média, par le fric et la finance ». POUR observe que Radio Ixelles est financée directement par le bourgmestre libéral Albert Demuyter et par l’association des commerçants de la commune, Radio Oxygène bénéficie du soutien des Chambres syndicales du docteur Wynen. Le journal conclut : « Après Radio Wynen, pourrons-nous bientôt entendre les émissions “ Radio Société Générale ? ” ». Les radios membres de l’ALO n’ont pas tort. À partir de la mi-juin 1980, une nouvelle vague des radios disc-jockeys – Radio Contact, Radio SIS, Radio capitale, Radio Métropole – déferle sur les ondes et trouve rapidement une audience. Leur fédération, le Groupement des radios indépendantes belges (GRIB, 1981) s’invite dans le débat politique.

Vlan, hebdomadaire de la capitale de l’Europe, n° 897, 11 février 1981, p. 1. (CARHOP, Fonds T. Couvreur)

1981 : le Conseil des radios locales

Le décret institue un conseil des radios locales pour examiner les demandes d’agréments et rendre un avis au ministre de la Culture, qui décide d’attribuer ou non la reconnaissance à une radio. Y siègent des fonctionnaires de l’administration de la Culture, des représentants du secteur de l’éducation permanente, des délégués de la RTBF et des experts du secteur de l’audiovisuel. Quatre mandats sont réservés aux radios locales : deux pour l’ALO-B, un pour le GRIB et un pour l’Union des radios locales. Ces membres élisent à la présidence, Roger Noël, mandataire pour l’ALO-B, encore à ce moment prisonnier en Pologne. En 1985, le mandat passe à Pierre Houtmans, administrateur de Radio Contact, fondateur et man- dataire du GRIB. Les positions divergentes entre ces deux fédérations ont des répercussions sur le

fonctionnement du Conseil.

Désormais, les radios locales sont invitées à introduire un dossier qui présente l’organisation, les objectifs, la grille des émissions, les conditions techniques, etc. Malgré ces exigences, difficiles à rencontrer par des radios animées par des bénévoles, c’est un raz-de-marée : le 20 juillet 1982, 275 radios demandent leur reconnaissance et ensuite plus de 150. Le conseil examine chaque dossier de manière approfondie et cette lenteur exaspère plus d’une radio. En avril 1983, la presse annonce la reconnaissance de onze radios locales émettant dans la province du Hainaut, mais sans attribution officielle d’une fréquence. Le décret de 8 juin 1983 reconnait à 110 radios locales, le droit d’émettre, pour une durée d’un an.

Retour à l’illégalité

Sur le terrain, la confusion règne : les radios se dotent d’émetteurs de plus en plus puissants, émettent au-delà de leur zone de rayonnement. Les plus fortes, c’est-à-dire les radios de divertissement écrasent les autres, mais l’ALO riposte par des brouillages systématiques de certains émetteurs et de certaines émissions des radios, membres du GRIB. L’ ALO qui a misé sur une reconnaissance réglementaire et un partage équitable des fréquences, propose à ses membres d’occuper les fréquences de 104 à 108 MHz, mais c’est retourner à l’illégalité. La RTT vise désormais toutes les radios sans distinction. Radio Contact, qui utilise un émetteur super puissant, est saisi, mais la radio arrive à mobiliser plus de 5000 personnes qui descendent dans la rue pour défendre leur droit à l’écouter. Radio Métropole à Charleroi passe outre l’interdit de la publicité et son matériel sera plusieurs fois saisi.

L’ application du décret de 1981 est difficile et contestée par tous. En recherche d’une solution,, l’exécutif de la Communauté française se fait aider par une commission parlementaire sur l’avenir de l’audiovisuel. Dans ses conclusions déposées en mars 1984, elle préconise une extension des fréquences de 104 à 108 FM pour les radios locales (confirmé par un arrêté royal du 11 avril 1984), prévoit une autorisation conditionnelle de la publicité commerciale et souligne la nécessité d’appliquer les règles de déontologie dans l’information et dans la concentration économique (pas de propriété de groupes de presse).

1985 : Changement de cap

En octobre 1985, une nouvelle majorité politique (socialiste-libérale) s’installe au pouvoir de la Communauté française. Les libéraux soutiennent

sans surprise la télévision privée (RTL), les radios locales commerciales et sont favorables à des financements publicitaires. Fin 1985, le gouvernement reconnait 162 radios. Le 18 juin 1986, 298, nouvelles radios obtiennent leur accréditation. Cet exécutif remet en chantier le décret de 1981 qui devient le Décret sur l’audiovisuel du 17 juillet 1987 dont les accents sont nettement plus libéraux. L’ article 30 précise que sont reconnues « des radios privées sans limitation dans l’espace, des radios pouvant s’adresser à un quartier, une commune, un groupe de communes contiguës, une agglomération, un ou plusieurs arrondissements contigus ». Les réseaux sont acceptés moyennant certaines réserves tandis que l’information doit être le fait de professionnels. Le Conseil des radios s’efface au profit d’un Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), chargé de rendre un avis sur toute question relative à l’audiovisuel, y compris la demande de reconnaissance des radios. Ce décret ouvre la voie à l’adossement des radios à des régies publicitaires et à des groupes de presse, tels que Vers L’ avenir, Régie Média belge (RMB, 1985). Désormais, ce sont les radios de ces réseaux qui dominent durablement le secteur des radios privées.

1991, 2003 et 2009 : un paysage législatif en perpétuelle évolution

Avec la réforme de l’État de 1988, la publicité et l’attribution des fréquences deviennent des compétences communautaires. Le décret du 19 juillet 1991 libéralise la publicité pour les acteurs publics et privés. Le statut des radios est reconfiguré en fonction de leur zone d’émission en radios de quartier, radios locales, d’agglomération ou régionales. La catégorisation définit la puissance autorisée des émetteurs et la hauteur de l’antenne et tient compte de leurs finalités : radios généralistes, culturelles ou socioculturelles. Ces dernières favorisent, par principe, la participation citoyenne et l’éducation permanente. Les radios associatives sont celles « dont une part importante de la programmation vise prioritairement à rapprocher les membres d’une communauté locale ou d’un groupe social déterminé, indépendamment du contenu du programme », tandis que les radios de communauté ont pour but principal de s’adresser à des minorités culturelles, notamment à des communautés d’immigré.e.s.

Dans sa directive « Télévision sans frontières », l’Europe s’invite dans le débat. Le décret de la communauté française sur la radiodiffusion du 27 février 2003 intègre la plupart des dispositions européennes. Elles portent sur la protection de la dignité humaine, le respect des convictions religieuses, philosophiques ou politiques, le refus des discriminations raciales ou sexuelles. Elle interdit d’encourager des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité, à l’environnement, de mettre en valeur des comportements violents ou portant atteinte à la propriété littéraire et aux droits de la personnalité. Le décret vise aussi la protection des enfants, l’obligation de faire la distinction entre publicité et information et l’interdiction de toute publicité incitant à la consommation. Le décret de 2003 précise ce qu’est la radio associative et d’expression à vocation culturelle ou d’éducation permanente, dont le fonctionnement – c’est la nouveauté – peut faire l’objet d’une subsidiation via le fonds d’aide à la création radiophonique (FACR). Elles recourent au volontariat et consacrent prioritairement leur programme d’information ou à des genres musicaux alternatifs. Fin 2014, elles sont 20 à recevoir une aide financière dont le montant varie en fonction de leur recours ou non à la publicité et peuvent régler un autre problème éludé jusque-là, l’acquittement des droits d’auteurs exigés par la SABAM. Ces radios associatives vont se fédérer en une coordination des radios associatives et d’ex- pression (CRAXX). En 2025, il s’agit de 48 FM, Air libre, Alma, Campus BXL, Équinoxe FM, J600, Libellule FM, Panik, Passion FM, Prima, Radio Sa- lamandre, Radio Sud, RQC, RUN, WARM, You FM. Cette histoire se prolonge jusqu’à aujourd’hui.

L’ adoption d’une nouvelle directive européenne sur les activités de radiodiffusion télévisuelle, ouvre un vaste chantier pour mettre à jour toute la législation sur le secteur audiovisuel : ce sera chose faite avec le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels du 26 mars 2009.

L’escale technique : le plan de fréquence !

Disposer d’une fréquence est pour une radio, une condition d’existence. Le 25 juin 1979, le socialiste Robert Urbain, ministre fédéral en charge des télécommunications, dépose un projet de loi visant à adapter la loi sur les radiocommunications et la radiodiffusion du 14 mai 1930 à la situation contemporaine. Adoptée le 30 juillet 1979, la loi relative aux radiocommunications légalise la citizen band et acte l’autonomie des communautés culturelles d’accorder le statut aux radios locales, mais l’attribution des fréquences reste une responsabilité du gouvernement fédéral.

Une denrée rare

Les fréquences sont une donnée technique rare et très convoitée. Le plan de répartition de 1981 de la RTT prévoit trois fréquences pour les radios libres (entre 100 à 104 MHz), à se partager entre plus ou moins 27 radios ; les autres étant réservées aux radios publiques. Or, les radios reconnues officiellement par décret (dans les deux communautés) dépassent largement ce nombre. Pour permettre à un maximum de radios de bénéficier d’une fréquence stable, l’ALO avance comme solution l’élargissement de la bande disponible à 104-108 MHz et le partage des ondes entre plusieurs radios ; à elles de s’accorder pour ne pas se brouiller mutuellement. Finalement, avec l’arrêté royal du 11 avril 1984, ce sont 243 radios sur 307 qui bénéficient d’une fréquence pour une durée déterminée de deux ans et qui sont invitées à s’entendre.

La puissance de l’émetteur et les fréquences

La loi de 1979 autorise, pour les radios libres, l’usage d’émetteurs à deux watts, ce qui, d’après les agents de la RTT, permet un rayonnement de 20 kilomètres en conditions optimales. L’ ALO dénonce cette limite. Pour elle, aucune radio libre ne remplit ses conditions et n’a les moyens d’installer un pylône comme support émetteur ou d’installer une antenne sur des points géographiques élevés (la Tour Madou pour Bruxelles-Capitale). Au mieux, elles auront une zone d’émission de 8 à 10 kilomètres. L’ ALO plaide pour des émetteurs de 20 à 100 watts, voire davantage ! Le décret de 1991 tranche en faisant le lien entre la catégorie de la radio et la puissance de l’émetteur.

Avec l’évolution des compétences et l’adoption des décrets dans le secteur de l’audiovisuel, une distance s’installe entre la législation fédérale et les décrets communautaires. Ainsi, la puissance autorisée de l’émetteur par les communautés est bien supérieure aux normes fédérales toujours en vigueur (AR, 1981). La solution est trouvée dans la réforme constitutionnelle de 1988 avec l’attribution des fréquences à chaque communauté. À elles de définir leurs modalités d’attribution dans un cadre convenu, mais c’était sans compter l’absence de fair-play entre les entités fédérées et les ambitions de certaines radios, voulant couvrir des territoires – dans et autour de Bruxelles et dans les zones limitrophes sensibles – avec des émetteurs puissants. In fine, la paix des ondes sera acquise par un accord de coopération qui acte la répartition des fréquences entre l’État fédéral et les communautés ; accord validé par les Parlements concernés en 2006 et 2007. Le décret de 2003 attribue les fréquences aux radios reconnues ; ce qui met fin à plus de dix années d’incertitude juridique et donne un statut légal aux radios locales.

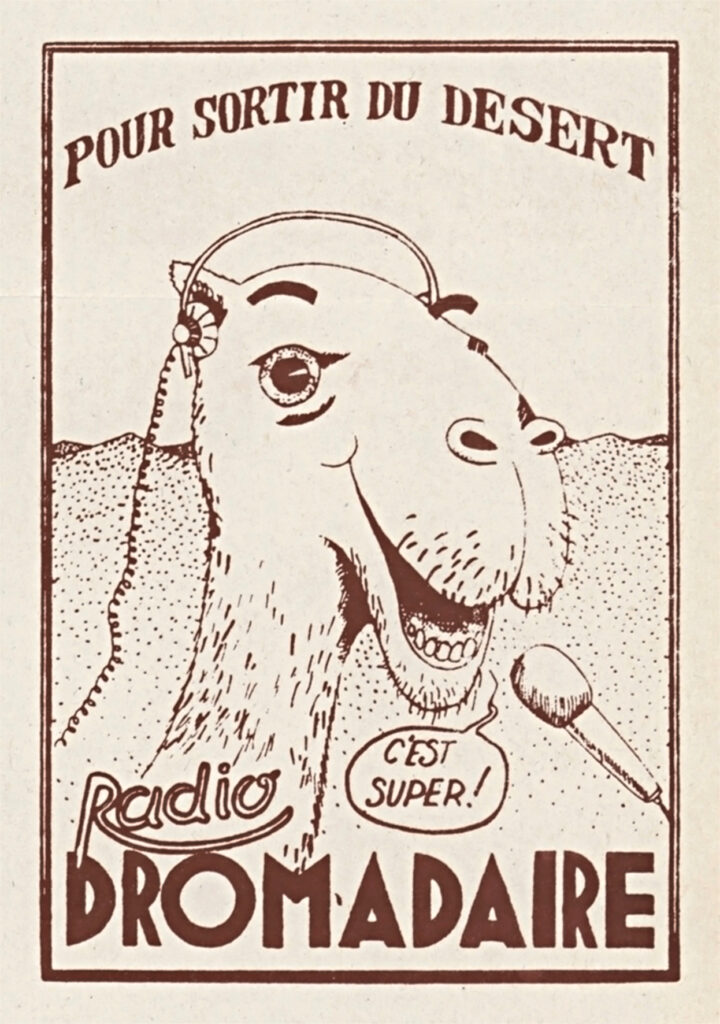

Radio 6 Vallées à Corbais. (CARHOP, Fonds T. Couvreur)

Annexe biographique : Pierre Houtmans (Bruxelles, 1950 – )

Pierre Houtmans est un Bruxellois né en 1950, dans une famille de petits commerçants (boucherie, librairie). Il entame des études de droit à l’Université libre de Bruxelles et traverse les mobilisations étudiantes de Mai 68 sans vraiment adhérer aux slogans qu’il juge, de son point de vue de jeune issu d’un milieu modeste, trop radicaux. Il y rencontre Freddy Neyts, président de l’Union des étudiants libéraux flamands, qui devient son ami et allié. Sur le plan professionnel, il est conseiller juridique à la Commission communautaire française et est indépendant dans le secteur de l’audiovisuel.

L’ aventure Radio Contact commence quand Francis Lemaire, un technicien radio qui a fabriqué son propre émetteur, sollicite ces deux amis, pour lancer une radio de divertissement bruxelloise avec quelques émissions en flamand (un tiers) et les autres en français. La première émission se tient le 9 février 1980. Pierre Houtmans assure la présidence de cette radio jusqu’en 2001. Il est aussi fondateur du GRIB et est, à ce titre, mandaté pour les radios indépendantes dans les organes d’avis. Il succède à Babar à la présidence du Conseil des radios locales et exerce plusieurs mandats comme président et vice-président du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Étiqueté libéral (MR) et franc-maçon, il est nommé sur ce quota à la commission nationale du Pacte culturel en 1983. En 1985, il lance Télé Bruxelles dont il est le secrétaire général jusqu’en 1998. La société COBELFRA est propriétaire de Radio contact, numéro un dans le paysage radiophonique belge, et d’autres radios périphériques. Coactionnaire de la société, Pierre Houtmans cède ses parts en 2002 à son collègue Francis Lemaire et se retire. Par la suite, RTL deviendra actionnaire majoritaire et prendra la main sur radio Contact.

Pour citer cet article COENEN M.-T., La saga de la libéralisation des ondes, Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°27 : Écoutez les aventures et mésaventures des radios libres. Volet I : Une brève histoire de la libéralisation des ondes octobre 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025