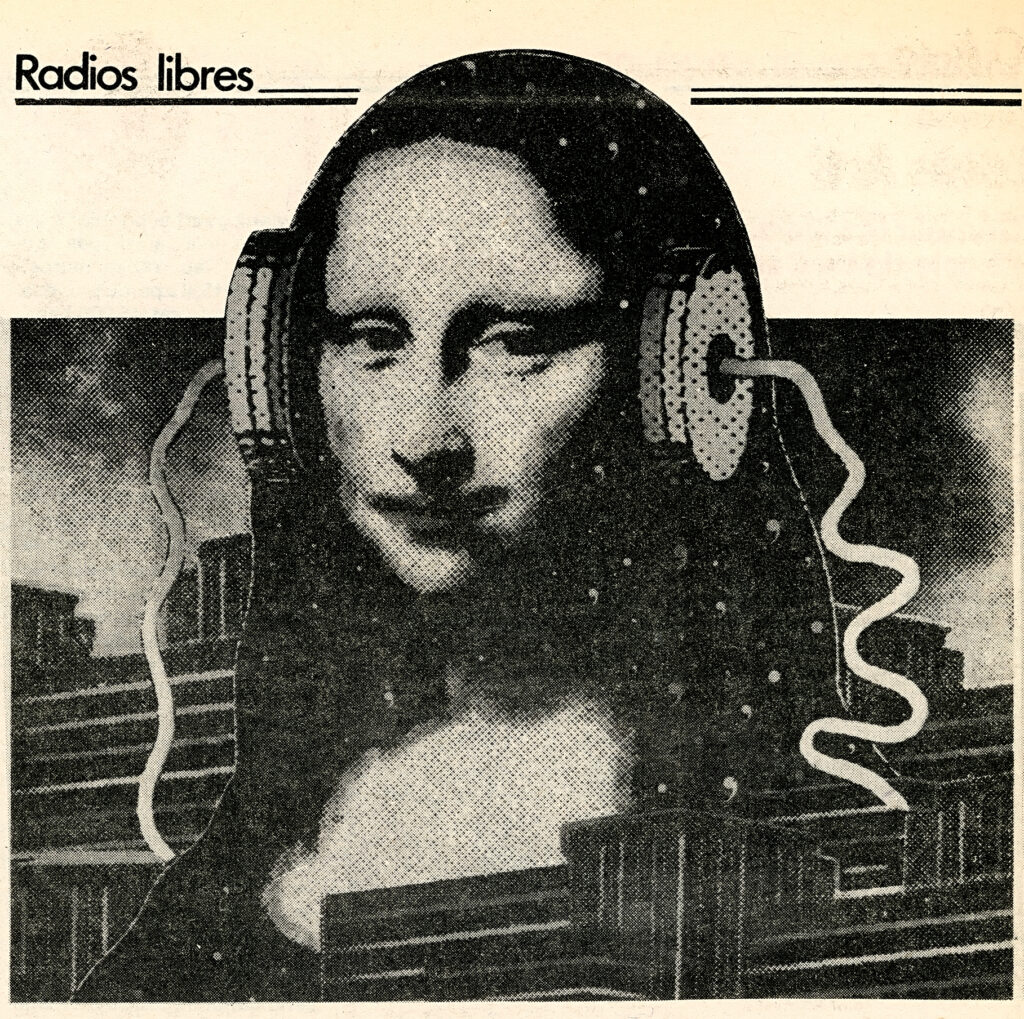

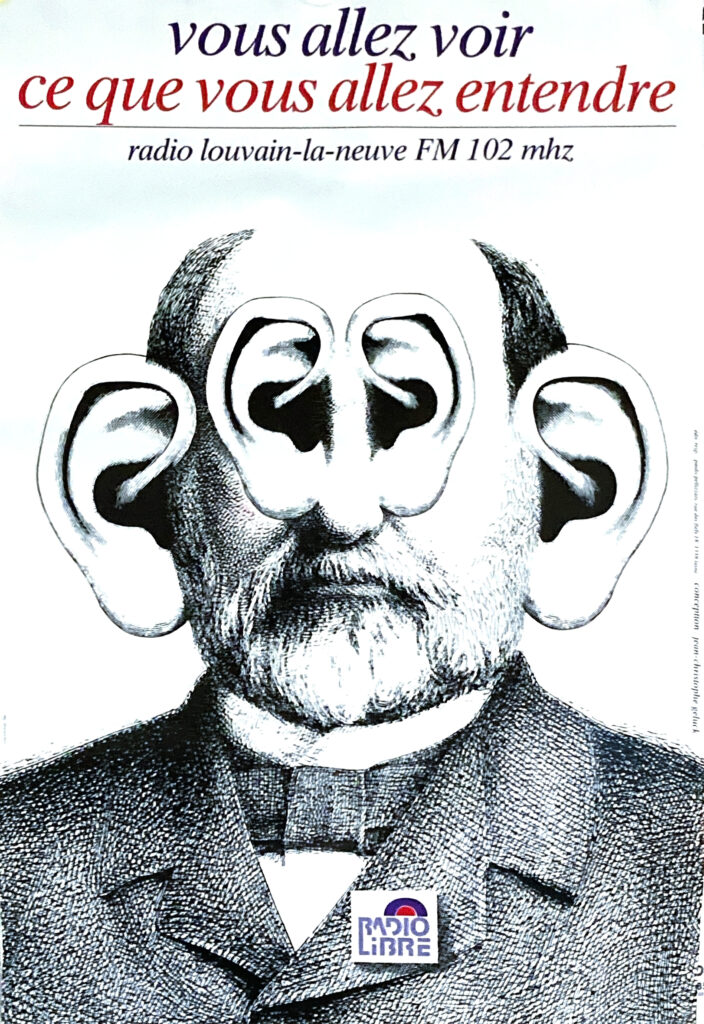

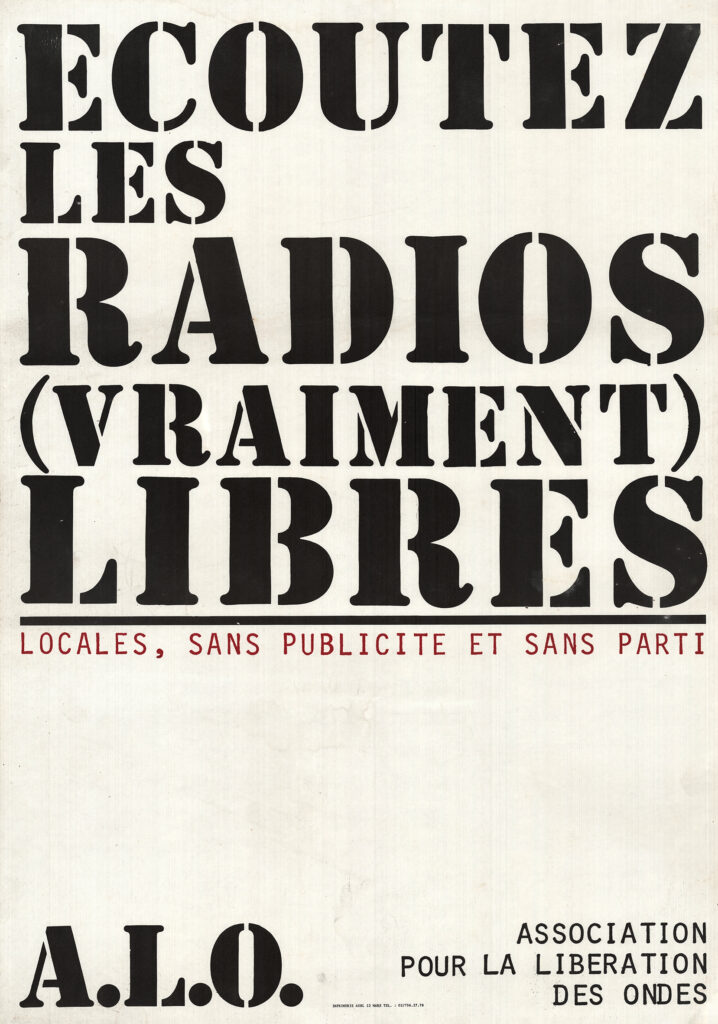

Les premières radios libres ont en commun la liberté d’expression, l’indépendance et le refus de toutes ingérences. Elles revendiquent la dépénalisation des ondes et la légitimité de la radio comme moyen de lutte et mode d’expression socioculturelle. L’ entraide est présente dès le départ, tant sur le plan technique, avec le partage des ondes ou le prêt d’émetteurs, qu’au niveau des échanges d’informations. Après quelques expériences positives, mi-juin 1978, quelques pionniers de la radio libre proposent de fonder une Association pour la libération des ondes-Belgique (ALO-B). D’autres fédérations vont suivre et rassemblent sous leurs bannières, les radios qui ne partagent pas nécessairement le même projet radiophonique. Les autorités reconnaîtront ces fédérations comme représentatives des radios libres à condition de rassembler au moins 30 stations dans trois provinces, d’être une ASBL ou une association, d’avoir une charte en accord avec le décret de 1981. Trois fédérations, ALO-B, GRIB, URLR (remplacée en 1982, par MDC) , obtiendront la reconnaissance officielle et un mandat dans les instances d’avis.

1978 : l’Association pour la Libération des ondes-Belgique

Le 13 juin 1978, l’hebdomadaire POUR annonce la création de l’Association pour la libération des ondes (ALO-B) dont le siège se situe à Bruxelles, au 2 rue de l’Inquisition. L’ initiative est portée par quelques animateurs radio de la première heure, parmi eux Roger Noël dit Babar, Yves Jongen et Daniel Sotiaux. L’ ALO, se souvient Roger Noël, « ce n’était pas une radio, mais un groupe de pression qui voulait servir de caisse de résonnance à ceux qui dans l’illégalité faisaient des radios libres. (…) » .

L’ assemblée fondatrice se tient le 14 janvier 1979 à la Maison des jeunes de Forest. La dizaine de radiolibristes présents adoptent une charte qui fixe les principes de l’association. Roger Noël est élu président. Largement diffusée, la charte est signée dans un premier temps par 27 radios, qui s’engagent à exclure toute publicité sur antenne, à pratiquer l’autogestion et privilégier la participation.

17 novembre 1979 : la fête des radios libres !

En quelques mois, une centaine de radios libres ont commencé à émettre, surtout en Wallonie et à Bruxelles. Le 17 novembre 1979, l’ALO les invite à une première rencontre nationale au Plan K, une ancienne sucrerie devenue un lieu culturel alternatif à Molenbeek. Sont attendues 1000 personnes : il en vient près de 3000. C’est un succès ! Douze heures d’émissions couvrent l’évènement. L’ écoute est possible partout en Belgique grâce à un émetteur mobile, relayé par les émetteurs des radios locales. Des délégations étrangères venues d’Italie, de France, de Suisse, d’Angleterre sont présentes, tandis que des musiciens qui soutiennent la cause, Bob de Marco, Mad Virgins, Red and black power blues band, assurent l’animation musicale. Cette rencontre permet le partage d’informations techniques avec des ateliers pour améliorer les émissions « puisqu’ils ne radotent plus uniquement pour eux mêmes et leurs copains, entre les quatre murs du studio. » Elle a aussi une portée politique. Les radiolibristes s’accordent sur le type de radios à défendre : une radio vraiment libre d’expression locale, sans publicité commerciale.

La presse couvre largement l’évènement. Elle souligne la capacité des radios à fédérer des nouvelles énergies et à toucher les jeunes. Elle constate aussi que l’ALO rassemble la majorité des radios libres et peut désormais agir comme groupe de pression. « Face aux régulateurs, aux ministères, des PTT et de la Culture, l’ALO est représentatif non seulement de radios libres, mais de radios qui ont un public ! Leur capacité à mobiliser le prouve. » Forte de cette nouvelle légitimité, ALO-B demande la dépénalisation, l’arrêt des poursuites judiciaires et la libération réelle des ondes.

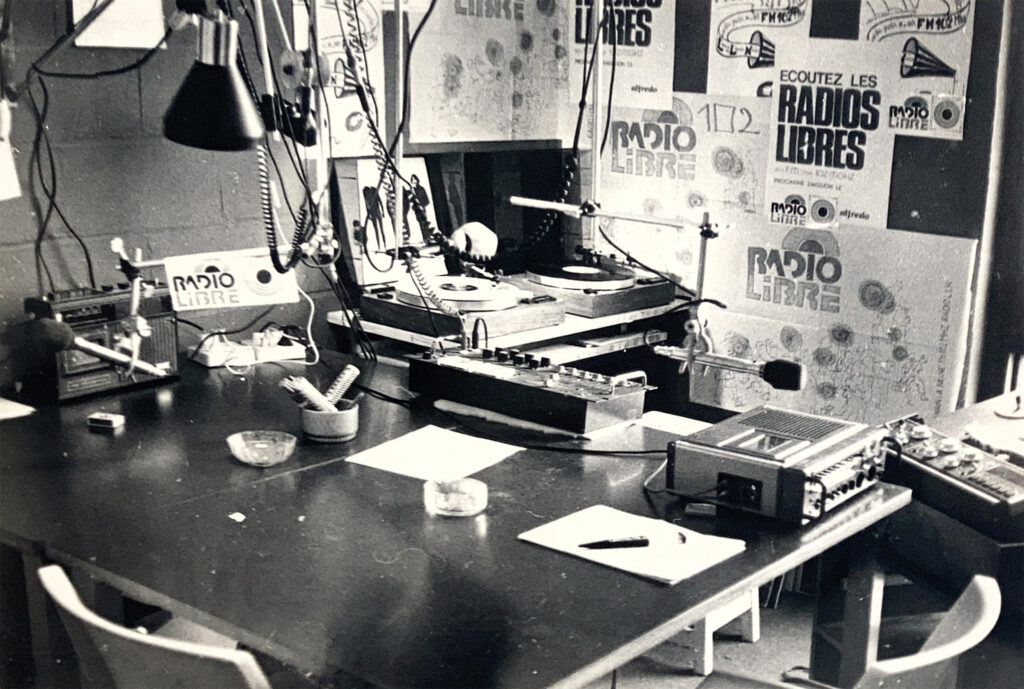

Construire une cohérence

L’ ALO est pour beaucoup de radios libres, une sorte de syndicat. Elles adhèrent sans vraiment respecter la charte, mais par sécurité, constate Roger Noël : « elles savent que l’association sera à leur côté, lors d’une saisie de leur émetteur ou pour faire face aux difficultés qu’elles rencontrent. Pendant cette période syndicaliste, on a eu tout et n’importe quoi ». Pour tisser un lien entre ses membres, ALO-B a, dès 1978, un feuillet mensuel Libérons les ondes, qui publie les nouvelles des radios et les recommandations pour le matériel et les émissions. Il est ensuite remplacé par Le journal de l’alo. L’ ALO est au service de ses membres. Patrick, technicien, consacre un article aux problèmes relatifs à l’émission en fréquence modulée. Il conclut par ses mots : « emploie du bon matériel si tu veux que l’on t’écoute ; n’oublie pas que tous ceux qui sont branchés en FM sont habitués à une excellente qualité technique ; au cas où tu aurais des problèmes, contacte-nous, nous serons là pour t’aider et te conseiller ». Yves Jongen, expert pour l’ALO en matière de radiodiffusion, organise de son côté des ateliers de formation technique intensive à Louvain-la-Neuve. Pour beaucoup, acquérir un émetteur en Italie coûte entre 25 000 – 30 000 FB. L’ association se lance dans la construction d’émetteurs qu’elle met à la disposition des radios pour un prix modique 7 000 FB à 8 000 FB. C’est aussi ça l’ ALO.

Le mouvement est européen

Les 29 et 30 septembre 1979, se tient à Longwy, à l’initiative de Radio SOS-emploi, la première assemblée européenne des radios libres. Plus de 63 radios sont représentées. Malgré des positions très différentes, les participant.e.s adoptent une charte européenne des radios libres et un programme de revendications à l’attention de la Commission européenne, à savoir : le droit d’émettre sans autorisation, contrôle, ni censure des appareils d’État, l’autonomie par rapport aux puissances de l’argent, la dépénalisation et la mise à disposition de fréquences « libres ». Il est décidé de créer un Bureau de l’Union européenne des Radios libres installé au 82 rue de la Cible, à 1030 Bruxelles, et de publier un bulletin européen de liaison.

1981 : nouveau tournant pour l’ALO

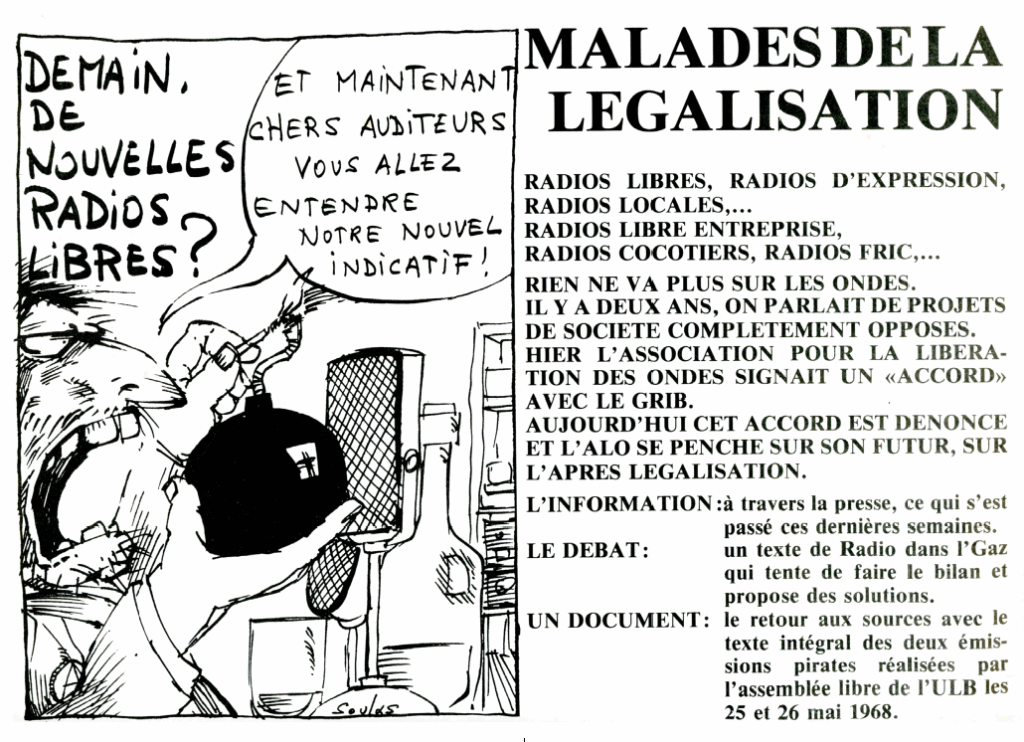

En 1981, les discussions politiques pour la reconnaissance des radios libres ainsi que l’émergence de radios « sponsorisées » dites indépendantes dans le paysage audiovisuel belge, changent la donne. L’ ALO-B est consciente que seule une législation peut éviter « que les ondes libérées ne tombent aux mains des commerçants et des politiques aux dépens des radios d’expression libre ». L’ association entame une révision de sa charte. « Cette deuxième charte de l’ALO », observe Thierry Couvreur, « deviendra suite à un habile toilettage, le décret voté par le Conseil de la communauté française, le 7 juillet 1981 ».

L’ association entre dans une nouvelle phase. L’ assemblée générale de l’ALO du 31 janvier 1981 décide de se constituer en ASBL. Un bureau exécutif temporaire est élu avec Roger Noël-Babar comme président et Christian-Michel Bronchain, secrétaire. Un communiqué de presse annonce les changements : « L’ ALO, est devenue la première des fédérations de radios libres et, à ce jour, la seule à combattre l’emprise des pouvoirs politiques et financiers sur les radios libres. Elle y combat l’usage de la publicité et prône l’accès démocratique des citoyens à l’antenne ». Une seconde assemblée générale suit le 28 mars Désormais, 27 radios sont membres et adoptent le règlement d’ordre intérieur, le montant de la cotisation, renouvellent le conseil d’administration, ainsi que le bureau exécutif dont les réunions hebdomadaires sont ouvertes. Au 1er juin 1981, sur la soixantaine de radios signataires de la Charte de l’ALO (1978), 50 sont membres ou candidates à l’assemblée générale de l’ASBL. Un nouveau feuillet d’information INFOALOINFO (deux pages) destiné aux membres, paraît fin septembre 1981. Il se mue après trois numéros en un périodique mensuel Latérales, dès avril 1982 ; véritable moniteur de la vie de l’ASBL et lieu d’expression des membres.

La démocratie participative à l’épreuve

Avec l’adoption du décret du 8 septembre 1981 sur les radios libres, la première manche – à savoir le droit à l’expression sur les ondes – semble gagnée. La mission de l’ALO est désormais de maximaliser tous les éléments du décret et de défendre les intérêts des radios libres et locales, mais le mode de fonctionnement de l’association dans un milieu qui prône l’autogestion, est fortement critiqué : « bureau bruxello-centriste, administrations laborieuses et parfois pas très objectives, pas de contre-pouvoirs… ». Pour favoriser la participation démocratique, l’AG du 20 mars 1982 entérine une structure basée sur les radios locales, une coordination intermédiaire avec les régionales (ALO-LUX, ALO-BW, ALO-Liège, ALO-Bruxelles, ALO-Hainaut occidental) et le niveau fédéral avec le conseil d’administration et les commissions. C’est l’occasion de rappeler que l’ALO n’est pas un syndicat, mais un groupement de radios dont l’objectif est de changer la société en se servant de la radio comme moyen pour modifier les rôles de l’informateur et de l’informé en les rapprochant l’un de l’autre ; une radio qui agit à l’échelle locale, basée sur le volontariat de ses membres, refusant toute publicité et indépendante des politiques, mais dont le projet est engagé et donc politique. Les instances sont renouvelées. Roger Noël et Yves Jongen sont mandatés pour le conseil des radios libres locales.

Et du côté de la Flandre, cela bouge aussi

En 1981, l’ALO-B a une petite soeur : la Fédération flamande des radios libres, la Vereniging ter Bevrijding van de Eter (VEBE), qui regroupe la majorité des radios locales flamandes. Suite aux saisies en mars 1981 de Radio Scorpio à Louvain et de Radio Country à Kessel-Lo, la VEBE « sort du bois ». Elle appelle les étudiant.e.s à manifester, lance une pétition de soutien aux radios libres et devient leur porte-parole auprès des instances politiques et administratives de Flandre. Sa charte proche de celle de l’ALO, met l’accent sur le développement culturel et l’éducation permanente des auditeurs et auditrices. Elle souhaite accorder l’accès à l’antenne à tous les groupes socioculturels d’une entité locale et associer les auditeurs et auditrices à la gestion de la radio ; ce qui garantit par ailleurs le pluralisme. Elle refuse la publicité (au moins aussi longtemps qu’elle est interdite à la BRT).

1981 : le groupement des radios indépendantes (GRIB)

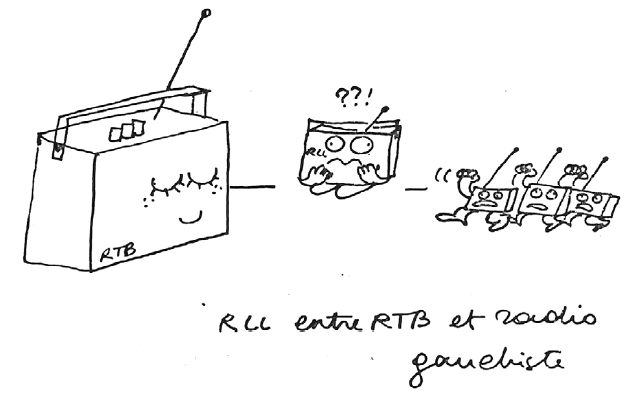

L’ ALO ne fait pas l’unanimité. Le fossé grandit entre les radios d’expression et d’animation et les radios disc-jockeys, proches des partis politiques et des sponsors commerciaux. Le 3 février 1981, une nouvelle fédération, le Groupement des radios indépendantes de Belgique (GRIB) est lancée. Elle regroupe quatre stations : Radio-Capitale, Radio-Ixelles (proche du bourgmestre MR), Station indépendante satellite (SIS), et Radio-Contact. Cette dernière, lancée en juin 1980, atteint déjà une audience qui dépasse le 2e programme de la RTB. Radio Métropole (Charleroi) les rejoindra. Le GRIB est une association de fait. Les radios qui adhèrent et signent une déclaration commune, mais restent libres de leurs objectifs. Chacune vise un large public et s’engage à respecter les lois et les règlements en vigueur. Le GRIB légitime son droit d’émettre par le nombre : face aux dizaines de radios de l’ALO, il met en avant les centaines de milliers d’auditeurs et auditrices que les sondages attribuent à ses radios membres.

Ces radios assurent des émissions de divertissement avec disques dédicacés et du sponsoring de messages. Elles veulent la publicité pour générer des revenus, offrir une radio de qualité et payer des professionnels. Avec sa partenaire flamande, Vereniging van de Belgische onafhankelijke radio’s (VEBORA), le GRIB revendique la fin du monopole des ondes de la RTBF et la BRT et lance le 13 mai 1981, une pétition qui rassemble plus de 400 000 signatures. Leur objectif est d’obtenir un nombre restreint de radios privées, dotées de puissants émetteurs capables de couvrir une région voire le pays, plutôt qu’une myriade de petites radios locales, limitées à des émetteurs de 100 watts maximum telle que l’envisage le projet de décret en discussion. Fin 1981, le GRIB affilie une vingtaine de radios qui adhère à ses vues et à sa déclaration de principes.

Les autres fédérations

D’autres fédérations existent, telles que l’Union des radios locales et régionales (URLR) fondée en juin 1981 (elle disparaît rapidement) ou l’Union professionnelle des radios indépendantes (UPRI). En général, elles estiment la charte de l’ALO trop radicale et veulent pouvoir faire appel à un sponsoring encadré. C’est le cas de Média et Diffusion communautaires (MDC). Cette dernière rassemble des radios qui adhèrent à la charte de l’ALO (version 2), mais plaident pour la diffusion de publicité à intérêt local. Thierry Couvreur, qui en est fondateur, précise l’intention : « La publicité a été le grand débat parce que les radios devaient faire face à des dépenses importantes : le loyer, l’électricité, le chauffage. Quand le décret a été adopté, la SABAM s’est pointée en disant qu’il fallait payer les droits d’auteur. C’était des sommes colossales. Il a fallu négocier des contrats, fixer des forfaits. Les cartes de membres, les soirées, les bals et les animations ne pouvaient suffire. MDC avait cette idée de spot de promotion économique locale. Quelques-unes ont été réalisées, mais l’idée n’a pas convaincu et surtout n’a pas été intégrée dans le cadre législatif. » Reconnue par l’Exécutif de la Communauté française comme fédération représentative des radios avec l’ALO et le GRIB, la MDC occupera un siège au conseil des radios locales et fonctionnera de 1983 à 1985.

Guerre ou paix des ondes

Dès 1979, l’ALO est consultée par les Autorités en charge des questions audiovisuelles. Elle mandate quatre de ses membres, dont deux experts, pour suivre l’évolution de la réglementation. Ils proposent des alternatives, comme par exemple, l’installation d’un conseil des ondes dont le but serait de répartir les ondes le plus équitablement entre les différentes radios, seul moyen pour éviter une guerre des ondes ou un plan de répartition des fréquences qui respecte les petites radios locales.

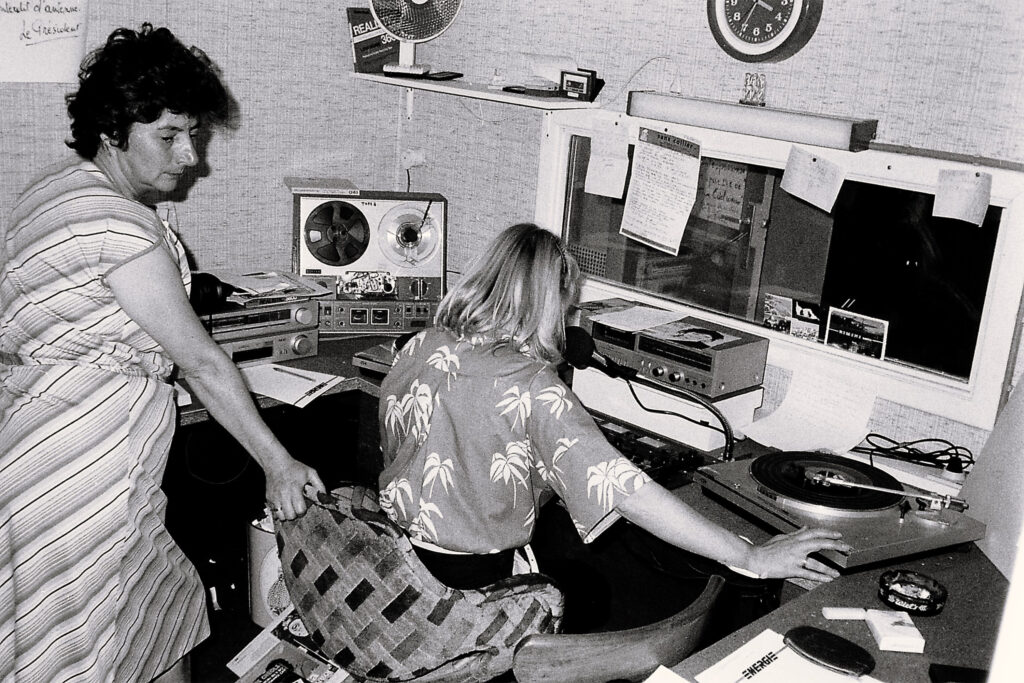

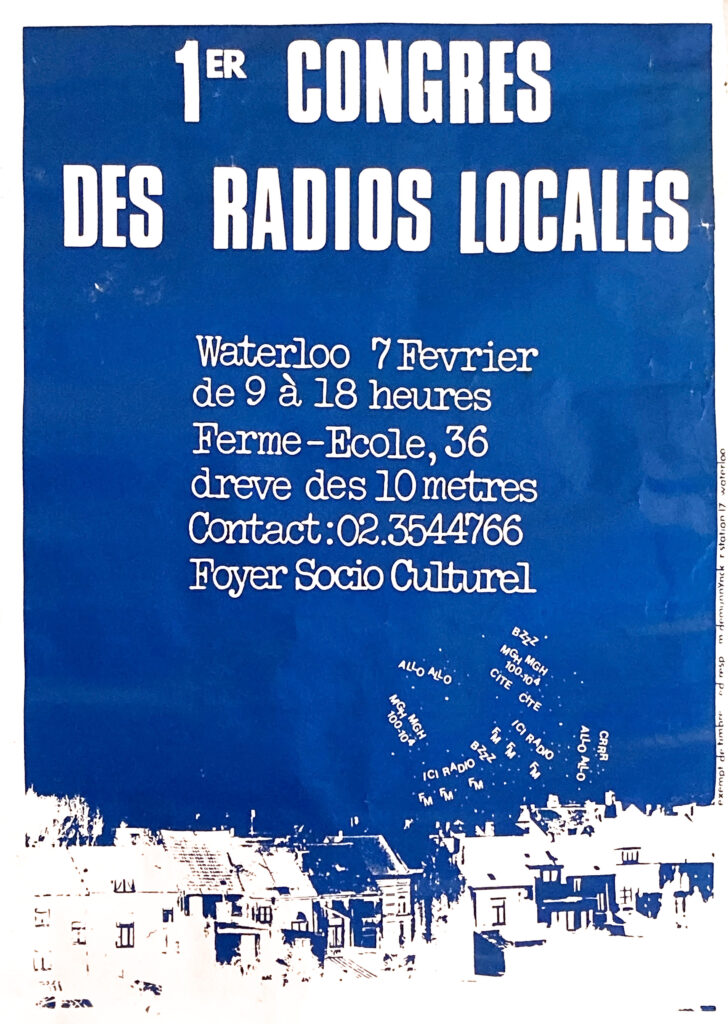

Le samedi 7 février 1981 se tient, à Waterloo, un congrès des radios locales, en amont de la discussion du décret sur les radios libres. L’ initiative vient du foyer culturel de Waterloo en partenariat avec l’ALO et d’autres radios. POUR rend compte de l’évènement et observe que les conceptions de l’ALO et du GRIB sont diamétralement opposées : éducation permanente contre divertissement, soutien aux minorités et aux minorisés contre populisme, alternative à la société de consommation contre petite et moyenne entreprise. Les discussions sur le plan technique ne sont pas plus faciles. En fin de journée, une table ronde rassemble les ministres concernés, Robert Wangermée (RTBF), Georges Désir (sénateur) et des représentants de l’ALO et du GRIB. Les échanges permettent juste de constater que seule l’ALO défend un projet proche du décret en préparation. Vidéodoc est nettement plus critique et qualifie « le débat d’inutile et ennuyeux, médiocre crêpage de chignon entre l’ALO qui semble renaître de ses cendres et le GRIB qui se soucie peu du décret, fort des centaines de milliers d’auditeurs qu’attribue à ses radios un sondage SOBEMAP ».

Le 2 juin 1981, le Cabinet du ministre Busquin, en charge des matières audiovisuelles, réunit les trois fédérations, l’ALO-B, le GRIB et l’URLR. Les discussions aboutissent à une déclaration commune, dans laquelle ils reconnaissent le caractère local des radios libres, s’accordent sur une puissance des émetteurs à 300 watts en zone urbaine, 100 watts en zone rurale ; des normes suffisantes pour couvrir une zone de huit kilomètres de rayon. Reste le partage des fréquences. Voulant garder sa liberté d’action, le GRIB quitte la négociation. Ses radios s’aventurent dans la zone interdite entre 104 à 108 MHz, utilisent des émetteurs qui couvrent les fréquences des radios libres les plus proches

et font de la publicité sur antenne. La réplique de l’ALO sera le brouillage. Cette guerre des ondes aboutit à une reprise des saisies de la RTT qui sera fatale pour nombre de petites radios. C’est désormais au législateur de trancher.

Annexes : Les Chartes des fédérations de radios libres, locales et indépendantes

Association pour la libération des ondes – Belgique (ALO-B)

Charte (1978)

Nous revendiquons :

– La possibilité pour tous les citoyens et groupes de citoyens (belges ou immigrés) de réaliser et d’émettre des émissions de radios libres sur des problèmes ou des luttes qui les concernent, sans autorisation, contrôle, ni censure de l’appareil de l’État. Ceci afin de laisser s’épanouir sans entrave la communication entre et dans les différents groupes sociaux, les différentes communautés.

– La gestion de ces radios libres par l’ensemble des auditeurs actifs, respectant en cela un pluralisme des idées dans l’action, dans la démarche. Le pluralisme dans l’action n’a rien à voir avec le pluralisme institutionnel dont on n’arrête pas de parler. Nous ne sommes pas prêts à nous faire diriger par une assemblée de politiciens « pluralistes et représentatifs ».

– L’ existence de radios d’expression locale qui, sur un territoire relativement petit, et pour une population déterminée, permet de rendre plus proche l’information, l’informateur et l’informé, facilitant par là même le contrôle permanent des auditeurs sur leurs radios. Cela se traduit au niveau technique par une imitation des émetteurs selon le caractère particulier de l’expérience.

– L’ existence de ces radios sans soumission à l’argent et à la politique. C’est-à-dire sans publicité, à l’exception des petites annonces de particuliers.

– L’ existence tant de radios ponctuelles qui émettent de manière contingente sur le problème précis que de stations aux programmes réguliers qui tentent une démarche à plus long terme.

– La dépénalisation des radios libres et non la législation. Une loi est par essence une limite à la liberté. Cela veut dire que nous ne demandons pas une législation (une loi) restrictive, mais la mise à la disposition de tous ceux qui veulent s’exprimer par la voie des ondes, d’une gamme de fréquences non occupées. Approuvée par Radio Andenne-irradiée, Radio Louvain-la-Neuve, Radio Brol, Radio Actif, Radio 102 ULB, Radio Tourinnes, Radio Plus, Radio Verte à Bruxelles, le 14 janvier 1979. Source : La revue nouvelle, n° 1, janvier 1980, p. 30.

Groupement des radios indépendantes belges

Déclaration commune (1981)

Le GRIB est une association de fait dont les membres effectifs sont les différentes radios qu’elle regroupe.

Le GRIB se présente auprès des pouvoirs publics (Éducation nationale, Culture, Communications, Secrétariats d’État aux Communautés et Régions, RTT, RTBF-BRT, SABAM, etc.) comme l’interlocuteur représentatif des radios qui ont signé et signeront la présente déclaration. Chaque radio pourra devenir membre effectif, par la signature de deux membres de son conseil d’administration au bas de la déclaration commune.

Les radios indépendantes se définissent comme des instruments d’expression libre qui, par le moyen d’émissions radiophoniques s’adressent au plus large public dans la zone qu’elles couvrent.

L’ existence des radios indépendantes est un fait acquis par des centaines de milliers de personnes sur tout le territoire belge. Elles garantissent, par leur existence, au côté de la RTBF-BRT, dans le cadre des radios locales, un équilibre des services,

des informations, des contacts et du délassement auprès des personnes qui les reçoivent et les écoutent librement. Leur popularité est aujourd’hui un fait réel et un phénomène attendu, alors que notre pays est envahi par les radios étrangères. Chaque radio indépendante s’est déterminée une personnalité par ses objectifs. Chacune de ces personnalités doit être reconnue et respectée de toutes parts. Par voie de conséquence, chaque radio sera tenue de respecter ses objectifs tout au long de ses émissions. C’est dans la multiplicité et la complémentarité de chacune d’elles que sera assurée la liberté de choix et de sélection des auditeurs.

Les radios indépendantes veulent entretenir avec la RTBF et BRT, des relations favorables à une coexistence positive et enrichissante, à une émulation mutuelle dont seront bénéficiaires les deux parties, pour le plus grand bien des auditeurs. Pour ce faire, elles doivent être assurées d’un confort d’écoute suffisant, selon des critères techniques qui tiendront compte des objectifs de chacune d’elles. Elles doivent être protégées par les services officiels des télécommunications contre les perturbations de leurs émissions dans le but de porter atteinte à leur possibilité d’expression.

Les radios indépendantes respectent les lois et règlements en vigueur en Belgique. Elles sont accessibles à tous les courants de pensées et à toutes les démarches artistiques, culturelles et sociales. Elles veulent favoriser et promouvoir tous les types de manifestations et d’animations.

Les radios indépendantes émettront suivant une répartition juste et équilibrée des fréquences, étudiée équitablement afin d’éviter les désagréments de réception subis par les auditeurs jusqu’ici. Cette répartition concerne tant la RTBF-BRT que les radios indépendantes qui réclament le droit à l’expression.

Chacune des radios indépendantes possède une personnalité juridique, qui peut avoir la forme sociétaire la plus appropriée.

Les radios indépendantes doivent se supporter elles-mêmes financièrement. Leurs moyens d’existence doivent se conformer aux normes en vigueur.

Concernant la publicité sur antenne, l’évolution législative en cette matière vaudra autant pour les radios indépendantes que pour la RTBF-BRT suivant une éthique qu’il conviendra de définir avec attention.

Toutes les radios membres du GRIB favoriseront le rapprochement de leurs auditeurs en leur permettant d’adhérer au mouvement en tant que membres sympathisants et en leur proposant de participer à leurs activités d’animation, d’initiation culturelle et artistique. Les auditeurs pourront s’affilier au mouvement par l’intermédiaire de la radio de leur choix.

Cosignataires lors de la formation du GRIB (3 février 1981) :

– Radio Contact (Contact ASBL)

– Radio Capitale

– Station indépendante satellite,

– Radio Ixelles (Information Ixelles ASBL)

Source : « Média et action culturelle. Repères »,

Pointillés, n° 11, Ministère de la Communauté

française, mai 1981, p. 37.

Média et diffusion communautaires

CHARTE INTERNE (1983)

Proposition en date du 16 décembre 1983 (à valider) :

MEDIA ET DIFFUSION COMMUNAUTAIRES est une fédération rassemblant des radios à vocation culturelle qui s’inscrivent dans le contexte économique de leur région, autonomes financièrement, indépendantes des partis et des mouvements politiques, accessibles à tous ceux qui souhaitent employer et gérer un moyen de communication alternatif et démocratique dans une vision progressiste de la société. Cette charte s’adresse à tous ceux qui utilisent la radio comme un véritable média de communication créé et géré pour être mis au service d’une communauté locale.

Toute radio membre de MÉDIA ET DIFFUSION COMMUNAUTAIRES se fixe pour objectif de :

- favoriser une rencontre entre tous les habitants d’une même région ;

- promouvoir l’expression de tout un chacun sans aucune forme de censure ;

- permettre une meilleure compréhension, par le citoyen, de son environnement ;

- inciter chacun à la prise en charge des questions qui le concerne ;

- encourager les initiatives originales et l’esprit de création en général ;

- viser à une meilleure circulation de l’information.

Dans le cadre de ces objectifs, la radio membre de MEDIA ET DIFFUSION COMMUNAUTAIRES :

– développe un modèle de communication original en refusant de reproduire les schémas traditionnels ou axés seulement sur le divertissement;

– garantit sa liberté d’expression en préservant son indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques ;

– se dote d’un financement autonome, en recourant notamment au spot de promotion économique.

VOCATION SOCIO-CULTURELLE

La radio doit être le reflet et le catalyseur de la vie de sa région.

Par son action dans le domaine de l’animation elle contribue à la valorisation des communautés locales.

Grâce à un échange permanent entre les personnes de tous âges et de toutes catégories sociales, la radio favorise le maintien et la promotion de l’identité culturelle de la région dont elle dépend. La radio est particulièrement attentive à l’expression des personnes et des groupes qui ne rencontrent pas les faveurs des grands circuits de diffusion. La radio locale produit un type d’information différent de celui proposé par les médias traditionnels. Elle privilégie le témoignage direct et l’intervention des auditeurs. Réunies ensemble, ces parcelles d’information donneront une image plus authentique de la réalité.

INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DANS LA RÉGION

La radio jouera, entre autres, un rôle actif dans le maintien et le développement du tissu économique de sa région. En aucun cas cependant, elle n’assurera la défense d’intérêts particuliers et ne se mettra sous le contrôle d’entreprises lucratives. Investissement : elle collabore à l’information et la promotion des activités des commerçants et artisans, des petites et moyennes entreprises, des coopératives et de tout organisme qui travaille au développement de sa région.

ORGANISATION ET FORMATION AU MEDIA

Seule une station qui a des objectifs clairement établis peut, sur base d’une réflexion interne permanente, concrétiser ses buts. L’ organisation et la gestion de la station devront permettre à chacun, animateur ou auditeur, d’exprimer ses opinions et de détenir une part de responsabilité dans la décision. Dans cette optique, il est important que chacun soit régulièrement informé des questions qui concernent l’organisation et la gestion du média.

Pour réaliser une émission attractive, les principaux atouts de l’animateur seront sa personnalité, ses idées et son imagination. Il est nécessaire aussi qu’il ait acquis une maîtrise des techniques radiophoniques. La radio mettra à la disposition de ses animateurs tous les moyens jugés utiles à leur apprentissage et leur perfectionnement.

INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

La radio doit se doter des moyens financiers suffisants pour la réalisation de ses objectifs. Elle ne mènera des activités lucratives que dans les limites de ses besoins propres. Une station est, entre autres, financée par les cotisations, les abonnements d’auditeurs, les animations qu’elle organise et les spots de promotion économique. Une radio pourra accepter des subsides des communes et des associations établies dans sa région. Ce subside ne doit en aucun cas influer sur la démarche propre à la station.

Chaque radio équilibre son budget par les moyens de son choix. Elle cherchera néanmoins toujours à diversifier ses sources de revenus. La radio sera attentive à ne pas subir de pression ou d’ingérence extérieure de quelque nature qu’elles soient.

En aucun cas, la station ne se mettra sous la coupe d’une entreprise commerciale, en particulier de diffusion, dont elle ne serait que le prolongement. La radio ne participera pas à un réseau d’émetteurs appartenant à un groupe financier ou à une personne.

Pour les radios qui recourent aux spots de promotion économique, il est indispensable que leur comptabilité soit transparente et que des moyens de contrôle spécifiques soient mis en place.

SPOTS DE PROMOTION ÉCONOMIQUE

Le spot de promotion économique est une des sources de financement d’une radio locale. Il permettra une meilleure réalisation des objectifs de la station à l’exclusion de toute idée lucrative à son profit ou au bénéfice de certaines personnes. Le spot de promotion économique se différencie fondamentalement de la publicité traditionnelle dans la mesure où il valorise le travail de l’homme avant la marque. Il permet de mieux faire connaitre les activités d’une région. Il contribue à promouvoir une meilleure consommation plutôt que l’augmentation de celle-ci.

Le spot de promotion économique est ouvert à la publicité locale (commerçants, artisans, coopératives, petites et moyennes entreprises) et à toute société dont le siège social se situe dans la zone d’émission ou dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas (?) millions.

Le spot de promotion économique est ouvert aux messages collectifs (privés ou publics) et aux campagnes d’intérêt public. Dans la mesure où un annonceur souhaite faire apparaître le nom du produit qu’il vend, il importe que son «enseigne» paraisse dans le même message.

Des tarifs préférentiels seront accordés pour les spots commandés par les services publics et pour ceux des annonceurs dont l’entreprise a été créée depuis moins d’un an. La durée des spots de promotion économique est fixée à 3 minutes par heure cumulable mais ne dépassant jamais 6 minutes par heure. Les spots de promotion économique sont groupés en «packages» : à l’heure, à la demi- heure pour 3 minutes… (suivent les conditions techniques)

Source : CARHOP, Fonds Thierry Couvreur, dossier ALO et autres fédérations.

COENEN M.-T., Les fédérations de radios libres, Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°27 : Écoutez les aventures et mésaventures des radios libres. Volet I : Une brève histoire de la libéralisation des ondes, octobre 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025, www.carhop.be