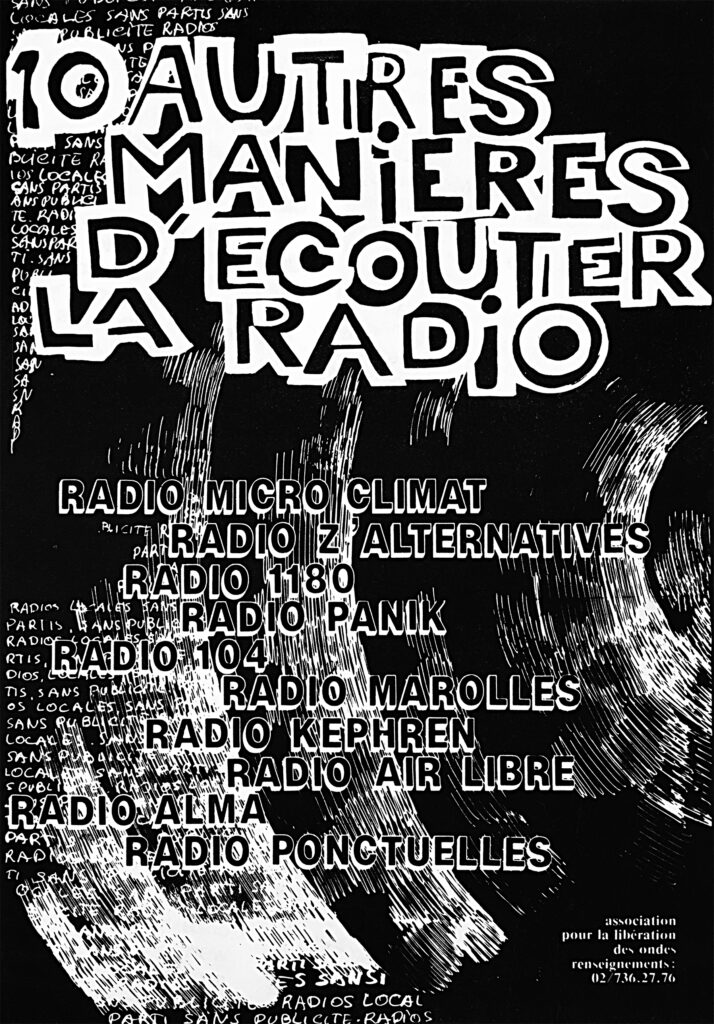

C’est en 1978 que se font entendre, pour la première fois depuis l’instauration en 1945 d’un monopole de fait au bénéfice des instituts publics de radiodiffusion, des radios établies en Belgique (et non plus en mer, comme la mythique Radio Caroline) et émettant sur la bande FM (fréquence modulée). Elles s’autoproclament « radios libres » ou « radios locales », selon leur degré d’engagement militant ou… commercial.

Alors illégales, ces premières radios libres francophones naissent soit pour défendre des objectifs ponctuels de nature politique, comme l’opposition à la construction d’un barrage (Radio Eau Noire) ou le refus du nucléaire (Radio Irradiée, Radio Activité), soit dans les agglomérations urbaines pour cristalliser divers mouvements militants. Le phénomène verviétois semble, lui, assez unique puisque la radio libre y est créée par une branche de la FGTB, la Centrale des métallurgistes, qui y voit un nouveau vecteur de lutte.

Les métallos FGTB de Verviers, et en particulier leur secrétaire permanent depuis 1976, Marcel Bartholomi, sont en effet à l’origine de la création, en juin 1979, de la première radio libre locale, cent pour cent militante, sans être pour autant, bien loin de là, « la voix du syndicat ». Après plusieurs mois de réunions préparatoires, Radio-Verviers émet à partir de septembre, sans aucune publicité commerciale, bien sûr, et dans l’anonymat et la clandestinité qui s’imposent, puisque les radios libres font alors l’objet de poursuites, de saisies et de procès. Le principal animateur de ces ondes rouges est un militant CGSP de l’Administration des eaux et forêts, Pierre Renier. Lui et son comparse Jean- Claude Raskin forment le duo des « Mégalos ». À leurs côtés, ce sont essentiellement des délé- gués des Métallos FGTB travaillant dans diverses usines du secteur qui s’investissent derrière les micros : Henri Schumacker, Robert Botterman, Pierre Backès, Claude Desonnay, entre autres. Un journaliste de La Wallonie, Jean-Claude Urlich, est aussi de la partie, tout comme deux collaboratrices de la Fondation André Renard, Hélène Renard et Fatima Correia.

Chaque émission hebdomadaire est d’une durée d’une heure, seulement au début. Elle est enregistrée un soir de semaine, dans un local de la FGTB à Eupen (en région germanophone) et diffusée sur la fréquence 102, le mercredi midi, depuis le bureau personnel de Marcel Bartholomi à la Maison syndicale de Verviers ; un endroit où la police ne pénétrerait qu’après mûre réflexion, se disent les animateurs et animatrices…

Radio-Verviers annonce d’emblée sa couleur : « donner la parole à tous ceux, toutes celles, tout groupe ou association, qui, promotionnant la démocratie, veulent collaborer à l’information locale ou favoriser et défendre l’expansion culturelle et économique de notre région ; en général, donner une information en majorité régionale, et ce à tous les niveaux (culturel, politique, social, économique, sportif, musical, etc.) ; surtout être un outil pour la défense de la démocratie, des travailleurs et de leurs droits ». Assez rapidement après ses premiers pas, l’émission hebdomadaire passe à une durée de deux heures et est rediffusée, toujours le mercredi, à 18 heures en plus de midi.

Par l’intermédiaire de Fatima Correia, alors compagne de l’auteur de ces lignes, l’équipe de Radio-Verviers rencontre rapidement un autre groupe militant s’investissant lui aussi dans la production d’une information régionale alternative : le premier numéro du mensuel La Vesdre-La Loupiotte, dont le titre parodie lourdement La Meuse-La Lanterne, voit le jour en octobre 1979, un mois après la première émission de Radio-Verviers. Il nait lui aussi d’une longue gestation, sous l’impulsion conjointe de Pierre Giet, Jean-Luc Vidua et Freddy Joris. Leur mensuel va connaître treize numéros d’octobre 1979 à octobre 1980, conçus au cours de multiples réunions préparatoires dans la fumée et les chopes de deux cafés du centre-ville.

Produit de l’asbl « Collectif verviétois d’information », ce périodique au ton hautement militant est alors péniblement, mais copieusement alimenté et mis en page par ses trois fondateurs, leurs compagnes (Francine Jamar et Fatima Correia), leurs amis (Bruno Krins et Gaby, Jean-Marc Fonsny et Annick Lejeune, Bruno Lemarchand, Jeanine Chaineux, Mohamed) ainsi que Jean-Pol Mawet et Pol Noël. Les militants chrétiens André Baguette et Philippe Joachim, le cinéaste et éditeur Paolo Zagaglia, la fondatrice du « Collectif contraception », Claire Debaar, y contribuent épisodiquement eux aussi.

Du haut de ses modestes 300 exemplaires, La Vesdre fait largement écho aux activités du Collectif contraception, d’Amnesty international et de bien d’autres mouvements, politiques ou autres, dans lesquels ses rédacteurs et rédactrices sont par ailleurs engagés. Assez logiquement, à l’été 1980, plusieurs personnes du mensuel rejoignent l’équipe de Radio-Verviers pour y animer de nouvelles émissions : Joris et Correia créent une série historique, leurs amis Marc Seel, Michèle Manguette, Martine Dechenne les accompagnent dans l’aventure.

En juin 1980, Radio-Verviers déménage son studio clandestin à Verviers, rue de Dison, dans les caves d’une ancienne imprimerie désaffectée. Dès ce moment, l’intention de l’équipe d’animation est d’arriver progressivement à émettre beaucoup plus que deux heures, d’abord sur la journée du mercredi toujours, ensuite à d’autres moments de la semaine.

Le programme de la radio est constitué d’interviews (« Un métier et ses problèmes », par exemple), de flashs économiques, écologiques, sociaux, politiques, de dossiers parfois volumineux sur des problèmes régionaux et locaux, d’un agenda culturel, d’une rubrique « nature », d’une chronique historique et de beaucoup de musique. Au total, autour du duo Renier-Raskin, la réalisa- tion et l’enregistrement des émissions mobilisent une bonne vingtaine de personnes.

Radio-Verviers ne se fait pas une très grosse publicité à ses débuts, mais elle signale tout de même son existence par voie de communiqués de presse et par la distribution dans toutes les boîtes aux lettres de la ville d’un tract invitant à écouter l’émission.

écrire la liberté, n° 258, 17-25 mai 1979, p. 28.

la liberté, n° 404, 18-24 mars 1982.

Le cadre législatif est cependant en train de changer. Dès la fin de 1978, sous l’impulsion du ministre de la Culture française de l’époque, le socialiste Jean-Maurice Dehousse, on réfléchit côté francophone à un statut des radios « libres » et le social-chrétien verviétois Melchior Wathelet dépose, en mars 1980, avec son collègue socialiste Valmy Féaux, une proposition de décret en ce sens, qui sera adoptée en juillet 1981.

Entretemps, alors que la majorité des premières radios libres étaient du type associatif et militant, des radios à vocation purement commerciale puis ouvertement lucrative voient le jour, à commencer par Radio-Contact en février 1980. Loin de se vouloir complémentaires à la RTBF, comme les radios militantes, elles s’opposent à celle-ci et s’ouvrent à la publicité dès 1982. Elles profitent donc vite de la libéralisation des ondes : devenant de plus en plus importantes en termes d’audience et dépassant rapidement en nombre – et en qualité aussi – les radios associatives, elles s’organisent en réseaux et contribuent à un fort mouvement de concentration. Dix ans après l’épopée des radios clandestines des années 1978-1979, leur reconnaissance en 1981 débouche sur un décret d’un ministre libéral en 1987, supprimant toute restriction au recours à la publicité. Entretemps, les radios libres ont fait place aux réseaux privés de Radio Contact, RFM et tutti quanti…

Outre cette concurrence, Radio-Verviers doit aussi compter avec la réaction de la RTBF elle-même, qui décide de créer son propre réseau de « radios de base » en février 1981. C’est dans ce cadre qu’a lieu, le 11 août 1982, la présentation officielle de Radiolène, nouvelle antenne verviétoise de la RTBF, en présence du rédacteur en chef de la RTBF Liège, Jean-Marie Peterkenne. À cette occasion, ce dernier insiste sur le désir de voir cette seconde expérience de radio de base (après Charleroi et en même temps qu’Arlon) se développer ailleurs. Certain.e.s observateurs et observatrices soutiennent que ce centre sous-régional est créé essentiellement pour répondre aux « agressions » répétées des radios libres, dont Radio-Verviers.

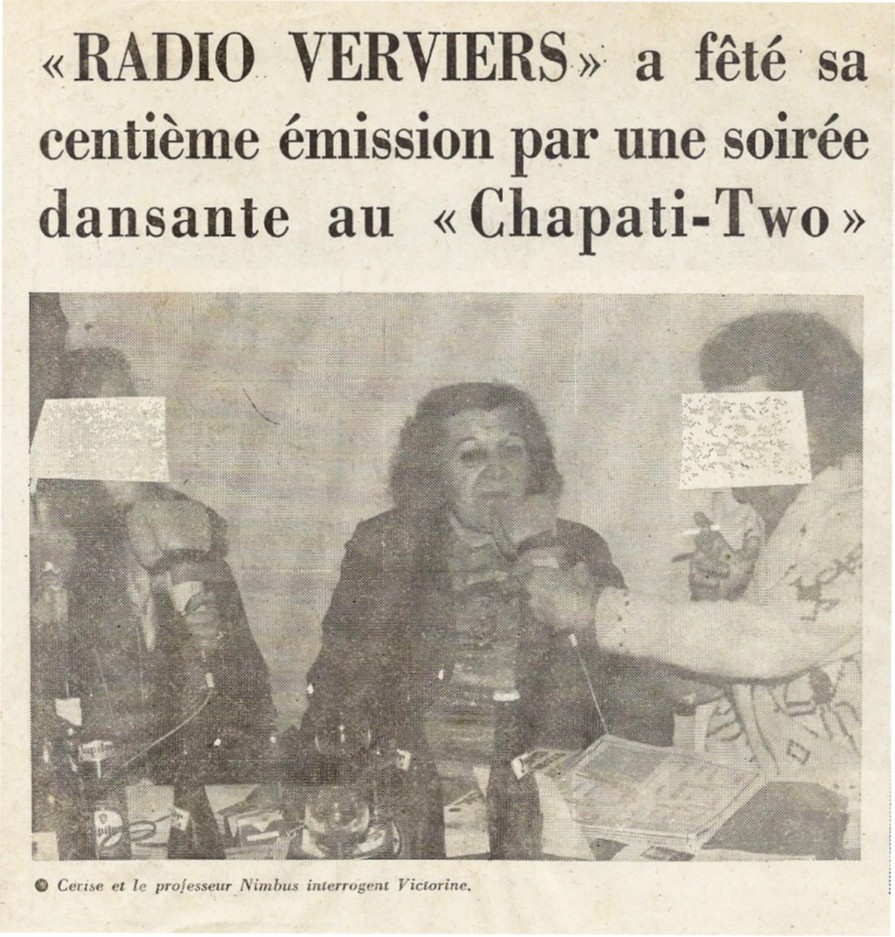

Les métallos de la FGTB verviétoise et leurs « compagnons de route » ne restent pas inactifs dans ce contexte agité. Dans la foulée du décret de sep- tembre 1981, et sans attendre la reconnaissance officielle qui ne viendra que plus tard, ils consti- tuent une association de fait destinée à devenir asbl sous la présidence de Pierre Renier, où se retrouvent tous les précités. En octobre, en vue des élections législatives, c’est un débat entre des candidat.e.s du PS, du PCB, d’Ecolo, du Rassemblement wallon, du PTB et de la LRT qui est diffusé sur les ondes. Le mois suivant, plusieurs centaines de personnes participent à une soirée dansante pour fêter l’enregistrement de la 100e émission, réalisée sur place. Dans la presse écrite qui relaie l’évènement, les visages de l’équipe d’animation restent masqués, car on surfe encore pour quelques mois sur la frontière de la légalité.

Un an plus tard, lors de l’inauguration des nouveaux locaux de la FGTB, situés Galerie des Deux places en plein centre-ville, Radio-Verviers, ayant obtenu sa re- connaissance officielle, frappe un grand coup, toujours sous la conduite de Pierre Renier, épaulé par Marcel Bartholomi. Elle émet désormais en direct depuis une cave, toujours dans la Galerie des Deux places, mais désormais au vu et au su de tous, du lundi au vendredi, de midi à minuit, et le week-end dès 8 heures du matin.

Plus de quarante associations verviétoises se partagent l’impressionnante grille horaire et se succèdent au micro, avec l’aide de trois cents collaborateurs bénévoles. Ils sont à la fois assommés de deux pages de recommandations techniques et priés simultanément « d’aller à l’émission tout guilleret, en sifflotant, l’âme à l’aise, une fleur dans les cheveux, le sourire aux lèvres et plein d’oiseaux dans la tête… si possible ». Le quotidien La Wallonie collabore au programme en publiant la grille-horaire de la radio et en transmettant des informations, puisque tout est en direct désormais.

Ce nouveau départ, prometteur de longues heures d’émission pendant de nombreux mois encore, est aussi le chant du cygne en raison du contexte rappelé plus haut. La résistance par les ondes a fait place à une lourde machine fédérant tout le milieu associatif verviétois, certes, mais qui aura bien du mal à faire le poids face au professionnalisme de Radiolène d’une part, du privé de l’autre. Resteront, pour tous les aventuriers et aventurières de cette épopée militante, de superbes souvenirs et de beaux moments – interviews d’ancien.ne.s du textile ou du chanteur verviétois Pierre Rapsat, par exemple… – depuis les caves de la FGTB d’Eupen, de l’ancienne usine Sabel et du sous-sol de la Galerie des Deux places.

Sous l’étiquette de Radio Barcarolle, la radio libre verviétoise se maintiendra encore quelques mois, avec des équipes renouvelées, après s’être installée dans les locaux désaffectés de l’ancien magasin coopératif de Lambermont situé sur les hauteurs de la ville.

Annexe : quelques émissions de Radio Verviers

Peu d’archives de Radio Verviers ont été conservées jusqu’à aujourd’hui. Sept cassettes audios sont arrivées entre les mains de Freddy Joris, par l’intermédiaire de Nicole Schumacker. Voici leur contenu :

- 1. Interview de Freddy Joris sur le fédéralisme, réalisée par Éric Schumacker (fils de feu Henri Schumacker, un délégué syndical métallo FGTB, et son épouse Nicole Schumacker). L’émission aborde la recherche de Freddy Joris sur les projets fédéralistes wallons, publiée par l’Institut Émile Vandervelde en 1981 et rééditée en 1998 par l’Institut Jules Destrée, avec une préface de Jacques Yerna.

- 2. Indicatif de « Parenthèse », une émission de Radio Verviers.

- 3. Indicatif Info, de Radio Barcarolle, qui succède à Radio Verviers vers 1982 ou 1983, suite aux tensions avec Robert Gilon et les Métallos verviétois.

- 4. Débat sur l’inexistence de crèche à Verviers, animé par feu Anne Deby (épouse de Jean-Claude Raskin, alors animateur de Radio Verviers) et Pierre Renier.

- 5. « La petite semaine verviétoise », une chronique tenue par feue Fatima Correia, alors animatrice à Radio Barcarolle.

- 6. « Archives Radio Verviers » contient une partie de l’émission « Les Mégalos » de Pierre Renier et Jean-Claude Raskin, ainsi que l’émission « La Chipoterie » de feue Martine Dechesne.

- 7. « Barcarolle Jacques Hustin » (contenu inconnu).

JORIS F., L’ expérience de Radio–Verviers de 1979 à 1982 Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°28 : Écoutez les aventures et mésaventures des radios libres. Volet II : Cinq récits de radios libres, locales et militantes, octobre 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025, www.carhop.be