En octobre 2024, dans le cadre des Ateliers dK2, Arthur Lacomme présente une histoire subjective, mais précieuse, du studio volant de Radio Panik. Sa présentation sert de guide dans le présent article. Il est question de revisiter quinze années de pratiques radiophoniques en mouvement. Archives sonores, images, témoignages et souvenirs tissent une trame vivante et collective, emblématique de ce que signifie faire de la radio autrement, au plus près des réalités sociales et des espaces qui les façonnent.

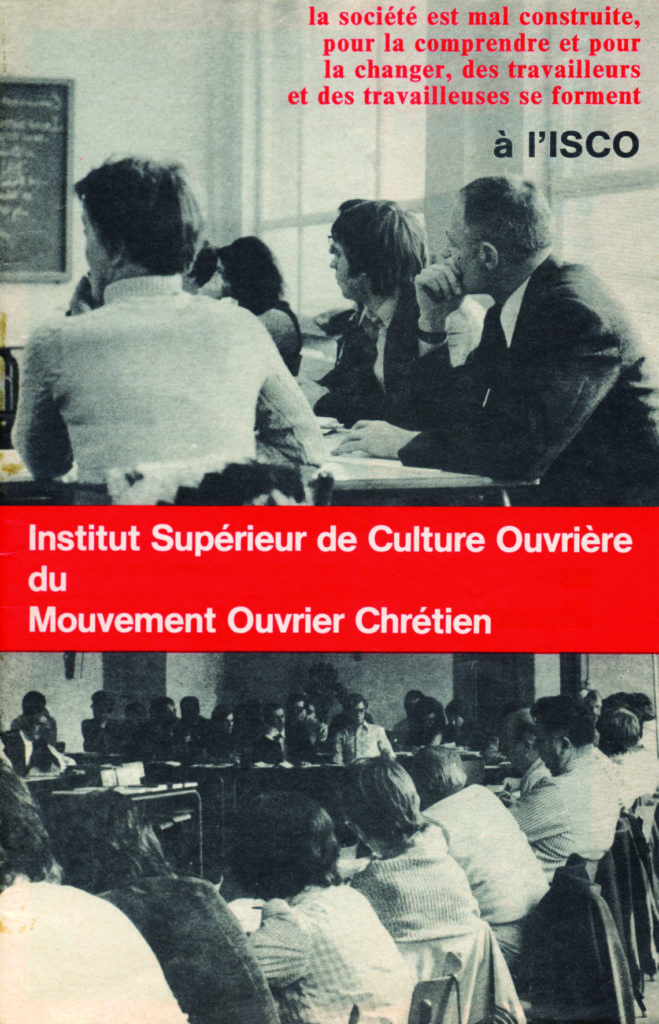

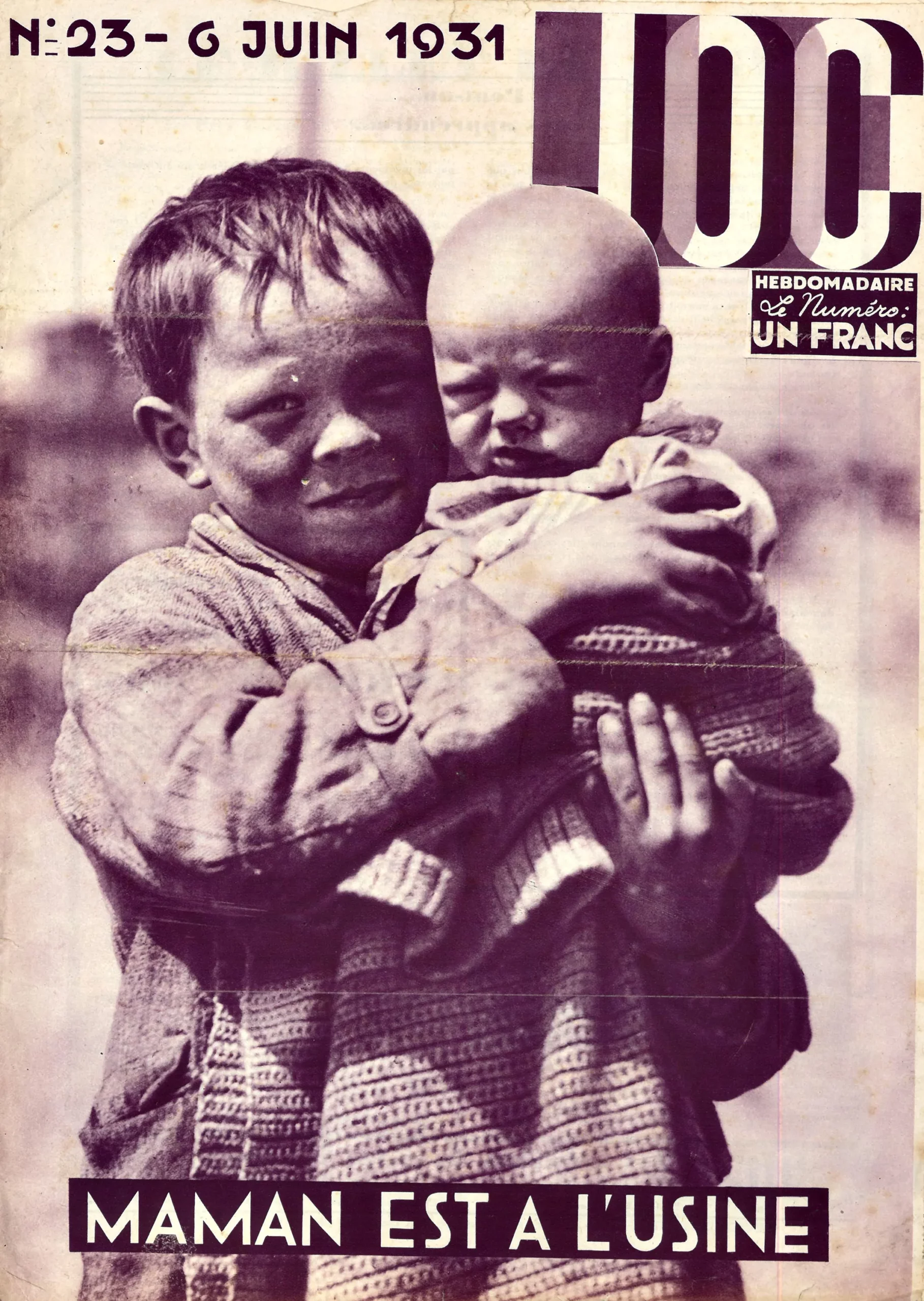

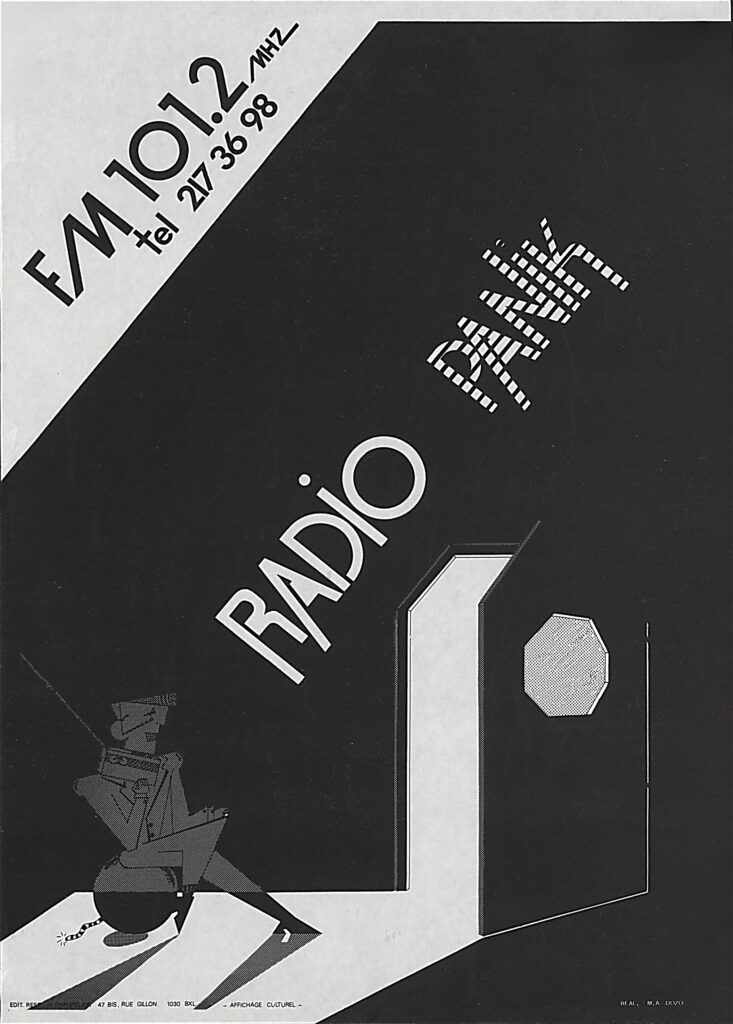

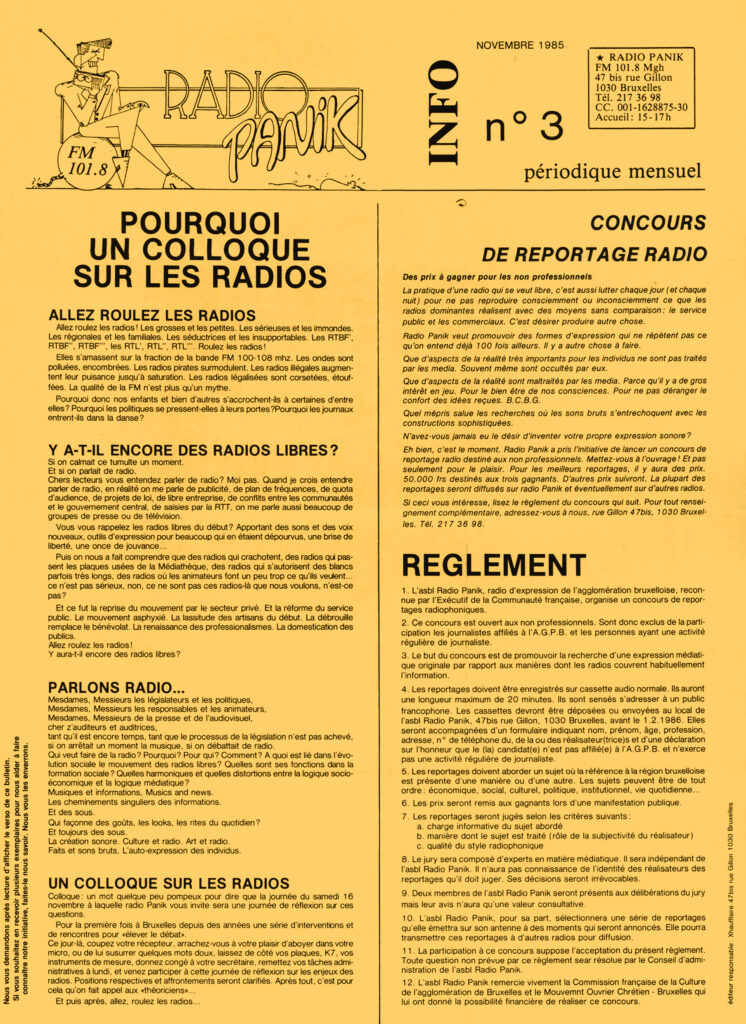

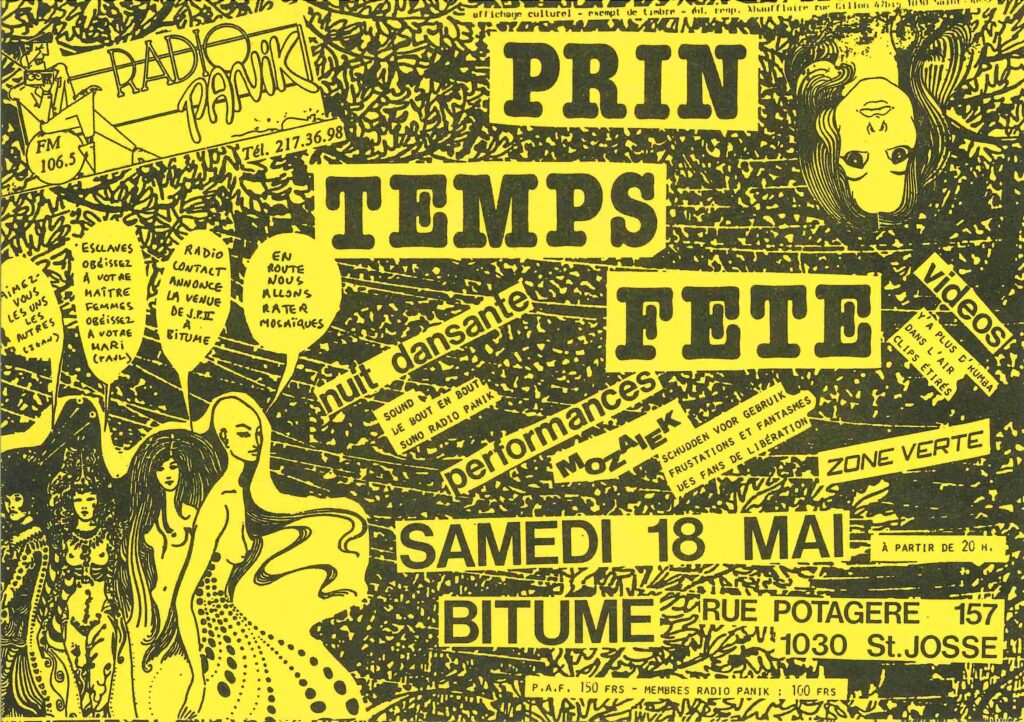

L’histoire du studio volant est indissociable de celle de Radio Panik, une radio libre née en 1983 dans l’effervescence des ondes pirates. Radio Panik, c’est d’abord une voix militante, née à Schaerbeek à une époque où la commune bruxelloise est traversée par de fortes tensions identitaires et où le bourgmestre, Roger Nols, véhicule des idées brunes. C’est dans un contexte d’arrivée de nombreux migrant.e.s et de luttes contre le racisme et les exclusions, que la radio se propose de faire entendre d’autres récits : ceux des marges, des quartiers populaires, des cultures diasporiques, des minorités. Aujourd’hui encore, Panik demeure fidèle à cette vocation. Reconnue comme service d’éducation permanente, elle veille à rendre l’outil radiophonique accessible, transmissible et émancipateur pour le plus grand nombre. Panik accueille ainsi celles et ceux qui voudraient se familiariser à l’outil radiophonique, les accueillant dans les studios pour une formation technique, une émission zéro, ou une création sonore.

Comme un avion sans ailes

AudioExtrait audio de l’émission « Comme une avion sans ailes »

Pourquoi Radio Panik ?

Radio Panik est une radio libre qui se définit comme radio associative d’expression et de création et comme radio multi- et interculturelle. Elle a été créée en 1983 à l’initiative d’un groupe de personnes militant contre le racisme et pour les droits de l’homme. Leurs motivations, toujours actuelles, sont bien résumées dans ses statuts : « L’ objet de l’association est de contribuer – avant tout par le moyen de la radiodiffusion – à la promotion socioculturelle de la population dans la région bruxelloise. Elle a comme but l’émancipation réelle des individus dans le respect des différences culturelles et des procédures démocratiques. »

Radio Panik a donc fait partie de cette première génération de radios libres considérées comme « engagées » pour leur action militante en faveur d’une approche critique de l’information. Si son investissement au niveau local, tant au niveau social que culturel, s’est peu à peu imposé comme l’un de ses objectifs prioritaires, elle n’a jamais perdu de vue cette mission « généraliste » et demeure, au sein d’un paysage médiatique de plus en plus uniforme, un outil de communication dont la position marginale favorise la liberté, l’indépendance et la diversité.

Ayant occupé successivement plusieurs adresses à Schaerbeek et à Saint-Josse (où elle se trouve actuellement), Radio Panik a su concilier actualité locale et internationale, information et création, en ouvrant aux diverses communautés qui font de Bruxelles un véritable carrefour culturel, un espace « sans frontières », ouvert à l’expression de « voix parallèles » qui invitent à entendre, entre les ondes, un autre son de cloche. Radio Panik est soutenue par le ministère de la Communauté française depuis 2006, et reconnue en tant qu’association d’Éducation permanente depuis 2011. Depuis 2008, elle bénéficie également du statut de « radio associative et d’expression à vocation culturelle ou d’éducation permanente ».

Rue Sainte-Josse, 49. 99 marches, dernier étage.

Le studio de Radio Panik, niché au dernier étage d’un immeuble bruxellois sans ascenseur, est un espace feutré, isolé phoniquement, structuré autour d’une grande table, de casques, micros et panneaux acoustiques. Ce lieu de parole et de création peut aussi, paradoxalement, imposer une forme de distance. Ce n’est pas la maison, la discussion sur le coin de table de la cuisine, la conversation sur le seuil de la porte, l’échange dans le salon. Son caractère technique, son ambiance contrôlée, son isolement sensoriel peuvent intimider celles et ceux qui n’ont pas l’habitude de ce type d’environnement. Dans un studio, il s’agit de ne capter que le signal, c’est-à-dire la voix, en éliminant tout ce qui est considéré comme bruit.

Pour rendre compte d’une réalité, de la densité d’un lieu, de la richesse des interactions humaines, des atmosphères sociales et sonores, cette approche peut s’avérer insuffisante et enfermante. Alors comment faire, quand on veut plonger dans l’ambiance d’un endroit, d’un lieu, de son acoustique, de sa vie sonore ? Quand on veut que les gens parlent « librement », « aisément », là où ils sont bien, dans un espace connu, rassurant ?

Bien sûr, il existe le reportage. On va sur place avec un micro, un enregistreur, on fait les prises de son, puis on revient dans les locaux de la radio et on fait du montage des sons enregistrés. Mais ce n’est pas la même chose qu’une plongée en direct au cœur de la réalité. D’où la nécessité d’un dispositif qui déplace le studio – au propre comme au figuré.

Good Morning Stallman

AudioExtrait de Good Morning Stallman

Une radio au cœur des luttes (2010-2011)

Et si la radio allait là où l’action se passe ? Cette idée de sortir le studio de Radio Panik pour faire des émissions hors de ses murs tennoodois émerge entre quatre murs lors d’une réunion en 2010. C’est ainsi que naît l’idée d’un « studio volant ».

La première impulsion est liée à un projet de couverture du camp No Border à Tour & Taxis, un événement militant d’envergure autour des politiques migratoires. L’expérience est fondatrice : le studio s’installe sur un terrain vague, au plus près des participant.e.s. L’ installation technique est rudimentaire, complexe, souvent laborieuse, mais elle permet de diffuser en direct, plusieurs heures par jour, des voix rarement entendues. On ne rapporte pas l’événement : on en fait partie. La radio n’est plus un médium distant, mais un acteur situé, impliqué.

No Border Camp

AudioExtrait de « No Border Camp »

La force de l’expérience l’emporte sur la difficulté technique et, très vite, le studio volant devient un outil récurrent, une manière de penser la radio en lien avec le terrain et les luttes sociales qui s’y déroulent, à Bruxelles, mais également ailleurs en Belgique (voire en Europe).

En 2011, Radio Panik couvre le mouvement des Indignés à Bruxelles. Des places sont occupées, des espaces publics sont détournés en lieux de discussion, d’organisation, de création. La radio y trouve naturellement sa place, notamment au Carré de Moscou à Saint-Gilles.

Moscou Indignés

AudioExtrait de Moscou Indignés

L’ été suivant, un container est transformé en studio temporaire et est installé sur la place Houwaert, à deux pas de la radio. Ce projet, fruit d’une collaboration entre la radio, la Ligue des droits humains et deux vidéastes, permet que, pendant six semaines, des émissions se succèdent, réalisées en direct avec les habitant.e.s de Saint-Josse. Pour une radio peu visible depuis la rue, située dans les hauteurs d’un immeuble discret, cette immersion dans le quartier permet de visibiliser une présence, d’incarner une promesse : celle d’une radio de proximité, ouverte, horizontale.

Projet Container à la Place Houwaert

AudioExtrait de Projet Container à la Place Houwaert

De plus en plus volant et partagé

Techniquement, les débuts du studio volant sont précaires. Les ordinateurs sont lourds, les logiciels complexes, le stream dépend de câbles Ethernet de cinquante mètres. Cela dit, chaque contrainte devient le levier d’une solution inventive. Progressivement, l’équipement s’allège. On adopte IDJC, un logiciel libre initialement destiné au mixage musical pour DJ, mais détourné pour diffuser sur internet. On utilise des routeurs 3G, des notebooks, des microphones de terrain. L’iRig, petit boitier conçu pour brancher des instruments de musique sur un smartphone, devient un élément clé de la mobilité sonore. Plus tard, des applications sur téléphone, comme Cool Mic, permettent de faire une émission complète avec un simple smartphone. C’est une leçon constante de cette aventure : la contrainte technique n’est jamais un obstacle insurmontable, elle est un moteur de créativité. L’ histoire du studio volant, c’est aussi celle d’une documentation partagée. Chaque configuration technique est décrite, analysée, mise en commun sur le wiki de la radio. Après chaque émission, des retours sont faits tant sur le fond que sur la forme, auprès du groupe technique et du conseil de programmation. L’ outil se pense comme un bien commun : il doit pouvoir être utilisé, transformé, réapproprié. Pour permettre à toutes et tous de s’emparer de la technique, des écolages sont organisés régulièrement, dans les locaux de la radio ou bien sur le « terrain ».

À la terrasse de L’Eau Chaude

AudioA la terrasse de L’Eau Chaude dans les Marolles pour un studio volant sur les musicien.ne.s de rue

Un instrument de (soutien aux) luttes

Les studios volants accompagnent des marches militantes, s’invitent dans des festivals, investissent des lieux improbables, grimpent à quarante mètres dans la grande roue de la Foire du Midi. La ville devient un territoire d’exploration radiophonique.

Le studio volant ne se contente pas de capter l’ambiance : il est un instrument de lutte. Il est présent en 2015 au parc Maximilien, lorsque des milliers de personnes sans-papiers occupent les abords de l’Office des étrangers. Un studio de fortune est installé dans une cabane construite par les collectifs de sou- tien. Les émissions sont diffusées en français et en arabe, en direct sur le lieu et sur les ondes. Cette parole rend visible une réalité que d’autres médias ignorent ou caricaturent. Panik, fidèle à son éthique, ne parle pas « à la place de », mais offre les micros, crée les conditions d’un espace d’expression autonome.

Le studio volant est aussi un outil de critique urbaine. En s’installant au centre commercial Docks Bruxsel une semaine après son ouverture, il interroge la logique de gentrification, la transformation des usages de l’espace, les tensions entre projet commercial et espace public. Il est présent dans des lieux culturels comme l’Espace Senghor (centre culturel d’Etterbeek) ou l’Atelier Merlin (ASBL qui n’existe plus aujourd’hui), mais aussi dans des lieux d’habitation, sur des toits, dans des cuisines, sur des trottoirs. Il s’invite aux marges de la ville, dans des squats, des associations, des espaces précaires. Il accompagne les actions étudiantes, les projets de fin d’étude de l’Institut des hautes études des communications sociales (IHECS) ou de l’École de recherche graphique (ERG), les expérimentations sonores des émissions Alerte Niveau 5 ou Vide&Co.

Bruxelles Nous Habite

AudioBruxelles Nous Habite pour un trajet sur le piétonnier de Bruxelles-Ville.

Les « Émissions Impossibles », lancées en 2016, incarnent une forme radicale de cette démarche. Il s’agit d’émissions couplées à des actions de désobéissance : occupations de sièges de lobbys, d’agences européennes, d’entreprises liées à l’armement ou à la politique migratoire. Le studio volant y devient un acteur engagé, parfois réprimé, comme en avril 2022 où une trentaine de militant.e.s sont arrêtés en direct par la police. Ces moments, intenses et fragiles, illustrent ce que peut être une radio libre : non pas seulement un média, mais une présence politique.

À partir de 2015, les studios volants s’inscrivent dans des programmations transversales. La première, intitulée « La nécessité d’errer », propose de sortir du studio pour mieux capter les battements de la ville. Sept émissions sont réalisées dans des lieux aussi divers qu’une salle de bain, un foyer d’un théâtre de quartier pour un festival, une terrasse de café ou un atelier d’artistes. En 2017, l’opération « Oh Vol ! » pousse encore plus loin cette logique : plus de septante émissions sont produites hors des murs en une seule année.

Durant la pandémie de 2020, le studio volant s’adapte encore. Confiné.e.s chez eux, les membres de Panik diffusent depuis leurs salons, utilisent des chats vocaux de jeux vidéo, comme Mumble, pour pouvoir, malgré le confinement, continuer à faire leurs émissions. Une série spéciale, RadioPan(dém)ik voit également le jour, variante d’un studio volant impromptu, permettant à chacun et chacune de capter différentes façons de vivre la pandémie, là où il ou elle se trouve.

Par la suite, le studio volant a également accompagné la venue des Zapatistes en Europe, en allant à Vienne (Autriche), à la Zad de Notre-Dame des Landes (France) ou à Rome pour accompagner les moments forts du Voyage pour la Vie, récoltant ainsi une parole internationale sur l’évènement tel qu’il se vit.

La ZAD de Notre-Dame-des-Landes

La ZAD (« zone à défendre ») de Notre-Dame-des-Landes est une expérimentation sociale montée dans les années 2010 par les opposant.e.s au projet d’aéroport du Grand Ouest, à Notre-Dame-des-Landes, en Loire- Atlantique, en France. Si l’opposition à ce projet d’aménagement du territoire se manifeste dès les années 1970, c’est avec la relance du projet dans les années 2000 que se structure la lutte contre l’aéroport. La ZAD naît lorsque les habitant.e.s locaux sont rejoints à partir de 2009 par des militant.e.s à la suite d’un appel international lancé pour occuper les lieux. La ZAD devient une zone d’expérimentation anti-capitaliste et anti-autoritaire, une nouvelle façon d’habiter le territoire et de faire société. Plusieurs activités sont mises en place, notamment l’agriculture vivrière. En janvier 2018, le gouvernement Édouard Philippe abandonne le projet d’aéroport et propose une régularisation des habitant.e.s avec la signature de baux ruraux. Quelques mois plus tard, les forces de l’ordre procèdent à l’évacuation des habitant.e.s de la ZAD qui ont refusé la régularisation.

À qui la radio ? À nous la radio : petite histoire FMiniste

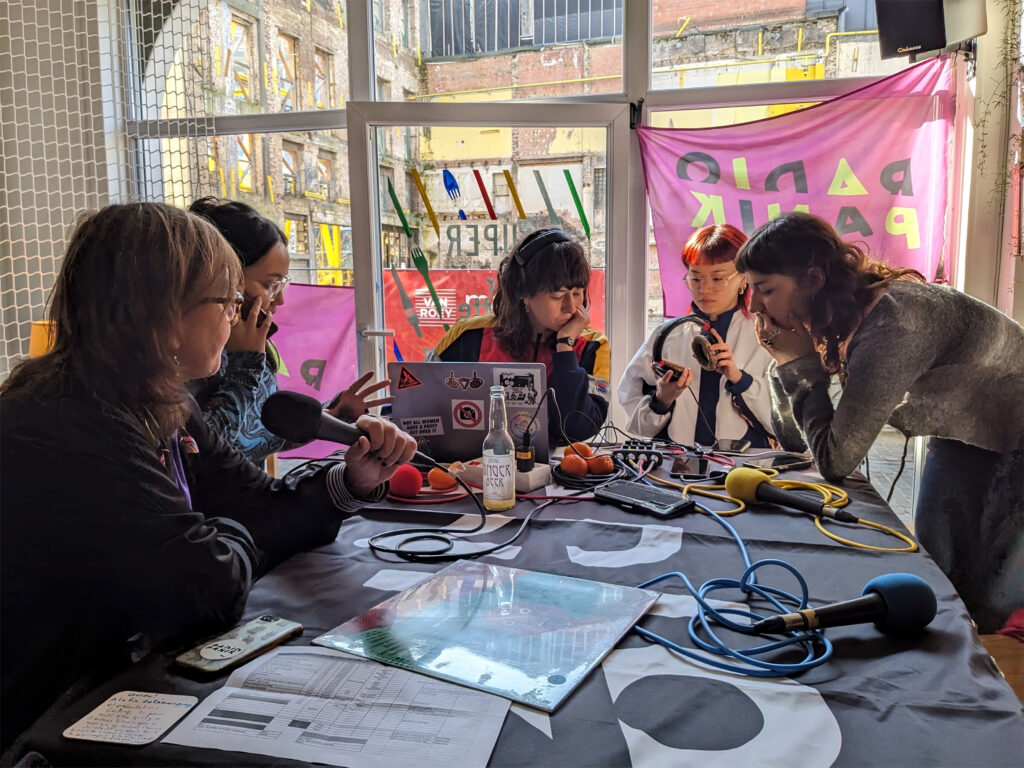

Les femmes s’emparent aussi de cet outil longtemps réservé aux hommes et des collectifs comme FMinistes affirment leur place et leur autonomie dans la sphère radiophonique. Depuis 2019 et la première grève des femmes organisée à l’appel du Collecti.e.f 8 maars, plusieurs artisanes de Radio Panik, avec des camarades d’autres radios libres bruxelloises, comme Radio Air Libre et Radio Campus, et d’autres collectifs, comme Zin TV et les copaines de Radio Vacarme ont eu envie de couvrir l’événement. C’est ainsi que, depuis sept ans, elles se réunissent le 8 mars pour couvrir en direct les mobilisations et piquets de grève. Elles vont aux quatre coins de la ville pour récolter les témoignages et reviennent ensuite pour une émission en direct via un studio volant installé au centre-ville de Bruxelles. Ces émissions sont l’occasion d’aller au plus près de la grève en cap- tant le son sur place et en donnant la parole aux premières concernées. C’est aussi un moment de sororité et d’empouvoirement des femmes de la collective, qui peuvent, dans un climat de bienveil- lance, renforcer leurs compétences techniques et leur capacité à gérer l’outil de manière autonome. Le studio volant, c’est une histoire qui dure donc depuis près de quinze ans et qui n’est pas près de s’arrêter puisque la prochaine programmation transversale sera entièrement consacrée à la « mobilité ». Son fil rouge est : apprendre en faisant, partager les savoirs, rendre la technique accessible à un maximum de personnes. Son objectif est clair : permettre à chacun.e de s’exprimer, de diffuser, d’exister sur les ondes. Le studio volant n’est pas seulement une extension du studio classique, il en est le contrepoint vivant, mouvant, collectif. Il témoigne d’un engagement profond : faire de la radio un espace d’écoute, de résistance et d’imagination

LACOMME A. et MAUS Z., Radio Panik hors les murs – un studio mobile pour rencontrer la (les) ville(s) et les gens ! Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°28 : Écoutez les aventures et mésaventures des radios libres. Volet II : Cinq récits de radios libres, locales et militantes, octobre 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025, www.carhop.be