Si le mouvement des radios libres conteste le monopole de la radio publique, certaines contestent aussi un monopole local sur la dynamique socio-culturelle, comme à Mouscron, là où Radio qui chifèl s’est construite comme outil d’animation pour et avec la population et les associations, en toute indépendance.

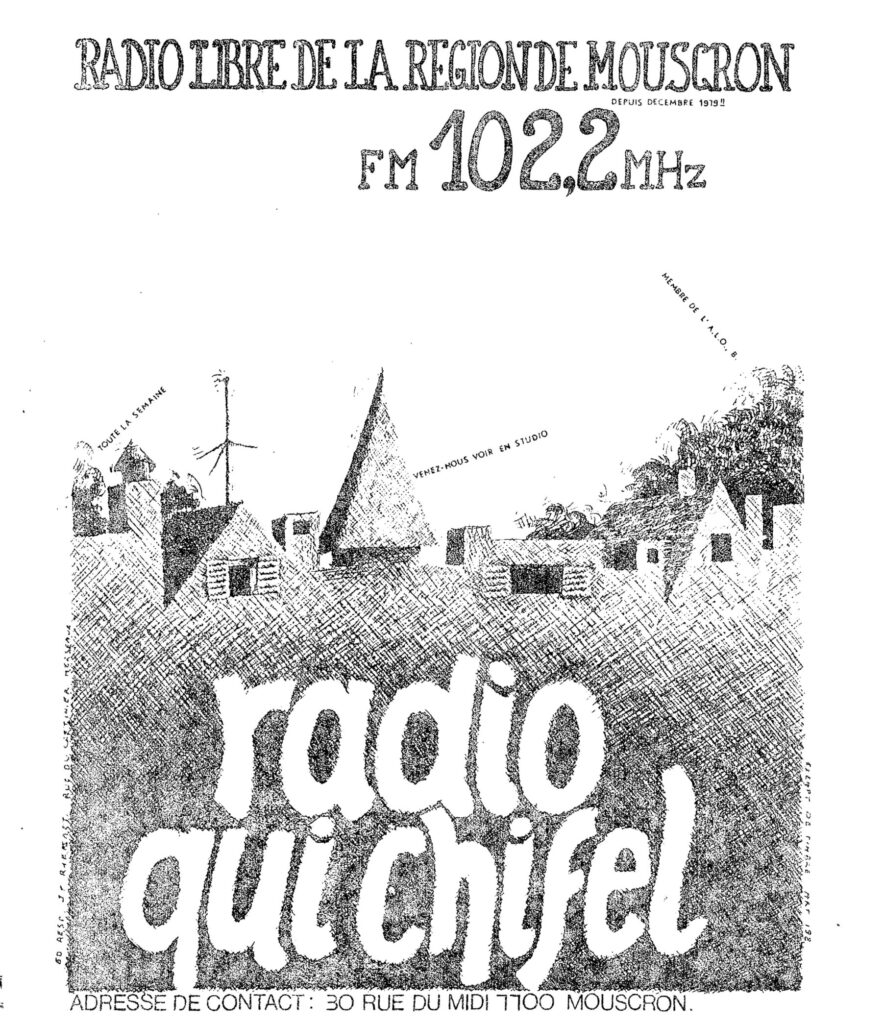

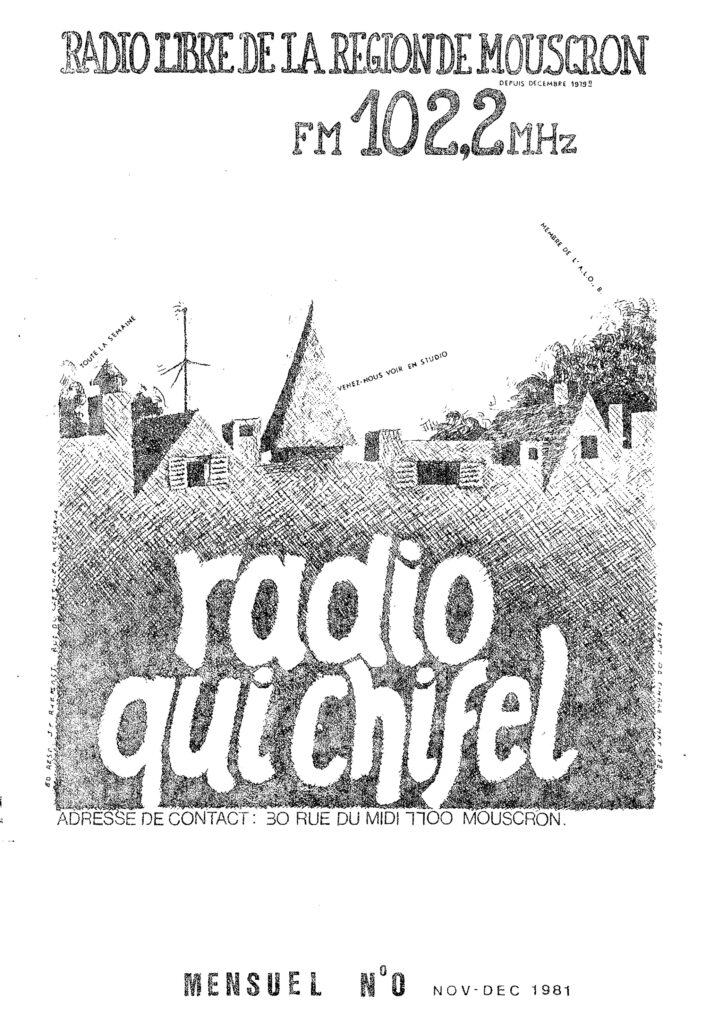

Mouscron, mercredi 12 décembre 1979, 17h30. Un signal sur la bande FM, fréquence 102.2 MHz. C’est la première émission de Radio qui chifèl (en abrégé RQC). Son nom signifie Radio qui siffle ou qui souffle en picard. Il évoque un lieu-dit de Mouscron, le Bon Di qui chifèl, c’est-à-dire le Bon Dieu qui siffle. « En référence aussi peut être à la faible qualité de notre émetteur qui devait, lui aussi, siffler un peu… »

L’émission dure environ deux heures. Le samedi précédent, la petite équipe de départ a rallié le domicile du principal animateur de la radio, Jean- Pierre Rapsaet, avec du matériel qu’elle a monté sur place pour ce premier enregistrement. Le même scénario se répète chaque semaine pendant six mois. Le mercredi, l’équipe de RQC installe l’émetteur et l’antenne dans un lieu secret et variable, sur un point élevé de Mouscron, facile à évacuer, car la Régie des télégraphes et téléphones (RTT) traque les émetteurs pirates. Les émissions sont annoncées par des tracts distribués au marché hebdomadaire du mardi et par des affichettes. Le quotidien Nord-Éclair publie chaque semaine un court article présentant le programme de l’émission.

Cette radio est l’initiative d’un groupe de quinze personnes qui s’est donné un cadre: « RADIO QUI CHIFEL est une radio libre de la région mouscronnoise et fait partie de l’alo-b (Association pour la Libération des Ondes – Belgique). (…) Politiquement et financièrement, la radio est dégagée de toute appartenance ou dépendance. Il serait cependant faux de dire que la station n’a aucune coloration idéologique puisque les thèmes, les discussions, les interviews vont dans le sens d’une remise en question des choses et d’une prise en charge par les gens. (…) Les auditeurs peuvent participer activement aux émissions (…) Radio qui chifèl veut être un moyen d’animation socio-culturelle locale…».

(Archives personnelles de l’auteur)

de la radio. (Radio qui chifèl, n° 0,

novembre-décembre 1981, page de couverture)

Faire entendre une autre voix

L’insistance sur l’indépendance politique, sur une approche critique et sur la prise en charge par la population est à la fois un choix de principe et un positionnement dans le contexte social, culturel et politique local. Sur le plan politique, le bourgmestre de Mouscron Robert Devos, membre du Parti social-chrétien (PSC), est en place depuis 1959. Aux élections communales de 1976, les premières après la fusion des communes, le PSC perd la majorité absolue ; il poursuit son alliance avec le Parti socialiste entamée en 1970. La gauche radicale obtient trois élus. « L’homme qui du haut de son expérience domine la situation, c’est Robert Devos qui, de l’avis de beaucoup, a fait de la démagogie un art consommé. (…) Il agite quand il le faut le danger socialiste ou communiste (…) Il a fait main basse sur toutes les organisations chrétiennes : il est le président du MOC en même temps qu’il cumule 17 autres mandats. » Son retrait comme bourgmestre fin 1979 ne change pas la donne politique.

La dynamique culturelle locale s’en ressent. « À côté de la présence de sociétés privées, certaines organisations plus politisées semblent avoir la volonté que rien n’existe en dehors d’elles et tentent de «récupérer» les tentatives originales. Un problème de personnes et de rivalités politiques renforce leur monopole dans les affaires de la jeunesse et de la culture. » Les initiatives culturelles nouvelles trouvent difficilement leur place, notamment faute d’une maison de la culture pluraliste pour les accueillir. Celle qui existe est une création des forces politiques locales et n’est pas reconnue par l’autorité compétente (à l’époque, le ministère de la Culture française).

En 1977, un nouvel acteur apparaît sur la scène socio-culturelle locale : l’antenne mouscronnoise du Culture-Tourisme-Loisirs (CTL). ASBL créée à Liège en 1966, ce mouvement social, culturel et pluraliste « s’étendra de Liège à Mouscron et de Bruxelles à Verviers. (…) Avec une pratique autogestionnaire, une volonté de lutter contre « la culture dominante «, un travail transversal en matière d’éducation permanente, une approche militante et alternative, etc. ». Le CTL-Mouscron s’inscrit dans cette perspective : il veut « être une alternative socio-culturelle et d’animation dans les milieux de vie (…). Le CTL Mouscron ne veut plus que l’information et l’action sociales et culturelles soient seulement entre les mains du pouvoir communal et des partis politiques ». Il s’appuie sur des groupes existants, dont certains ont déjà mené des actions communes : les Cleugnottes, (groupe d’animation de quartier), le mouvement chrétien progressiste Chrétiens pour le Socialisme (CPS), le groupe Consommateurs (achats groupés, défense juridique, information), le CTL Jeunesse, les Fraternités ouvrières (éducation populaire), la régionale de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), le groupe Tourisme « Loisirs et vacances », l’ASBL Vidéo Animation-Mouscron (VAM).

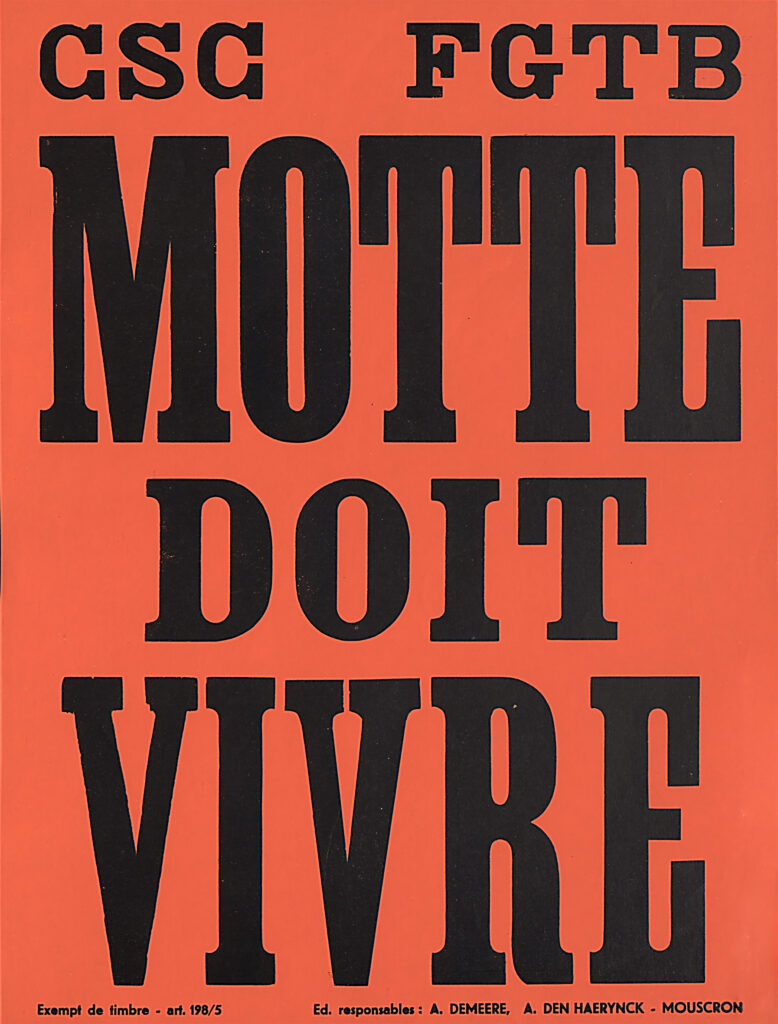

lors de la journée de solidarité dans l’usine Motte occupée, le 24 janvier 1982.

Image extraite de l’émission « À suivre » de la RTBF « La bourse ou la vie ? »

diffusée le 29 janvier 1982.

Plusieurs membres du CTL, dont Luc Tiberghien, Vincent Yzerbyt et Marc Hillewaert, se retrouvent parmi les fondateurs de RQC.

Cependant, les préoccupations de la population mouscronnoise sont ailleurs. Depuis le début des années 1970, des fermetures et des restructurations frappent les entreprises textiles du grand Mouscron. Or, l’industrie textile est la principale pourvoyeuse d’emplois de l’arrondissement. Bien qu’en recul, elle représente encore 37,5 % de l’emploi au milieu des années 1970. La filature Motte et Cie, qui a occupé jusqu’à 2 000 personnes, connaît des difficultés à répétition, à commencer par de gros problèmes financiers en 1974. Les travailleuses et travailleurs subissent plusieurs vagues de licenciements, marquées par des luttes syndicales en front commun. Lors de l’annonce de la faillite fin 1982, les voix des syndicalistes et celle de RQC vont se croiser.

RQC : une radio jeune, auto-organisée, auto-financée

C’est dans ce contexte que, fin 1979, se crée RQC. Une bonne dizaine de personnes participent à la réunion fondatrice dans les locaux du CTL Mouscron. Ce sont surtout des jeunes, notamment des enseignant.e.s et des étudiant.e.s issus du monde catholique ; les femmes y sont très minoritaires. Le groupe s’adjoint rapidement des techniciens pour la haute fréquence (émission) et la basse fréquence (studio). Il convient d’un mode de financement basé sur les cotisations des animateurs et animatrices, pour se fournir en matériel et couvrir les autres frais. Dans un premier temps, RQC utilise un émetteur prêté par « Radio dans le gaz » de Tournai avant d’acquérir son propre matériel. Pour ce groupe très masculin, c’est une femme, Marie-Anne Grard, qui prend les risques et ramène clandestinement d’Italie un émetteur en pièces détachées.

RQC peaufine son émission hebdomadaire, bientôt rediffusée le dimanche matin. À titre d’exemple, la cinquième émission du 9 janvier 1980 propose une rencontre avec un poète local, une histoire en picard, un groupe folk local, un entretien à propos des économies d’énergie et des informations locales, sportives, culturelles et communales, entre autres sur le conseil des jeunes. Tout le monde fait un peu de tout : animation des émissions, technique en studio, collecte d’informations, communication externe et autres tâches d’organisation

En mai 1980, RQC rejoint le « Petit Coin », un local loué par le CTL, à la fois café, lieu de réunion et d’animation. Il y installe son premier vrai studio, son émetteur et son antenne. C’est une étape-clé pour la radio, qui peut alors étoffer sa grille de programmes. À partir du 31 mai 1980, elle diffuse six émissions en direct, réparties sur quatre jours. Il y est question entre autres d’écologie, d’artistes régionaux, d’humour. Une émission « enfants » accueille des enseignant.e.s avec leur classe. L’émission « Fourre-tout » du dimanche matin est emblématique des buts de la radio : elle se structure autour d’informations locales, de rencontres avec des invités culturels et politiques, de débats.

L’installation au « Petit coin », lieu de rencontre très dynamique, facilite les contacts entre l’équipe de la radio et les auditrices et auditeurs. RQC sort progressivement de ses murs. Interrogé à l’occasion du 40e anniversaire de la radio, un des fondateurs, Jean-Pierre Ansiaux, explique : « Un simple mot : aller vers les gens, faire de la radio pour les gens et avec les gens tout simplement. Les directs, c’était ça, les enregistrements dans les mouvements, les associations, dans les fêtes de quartier. Et plus on allait vers les gens, plus les gens nous écoutaient, nous soutenaient. » Cet engouement naissant pour RQC n’est cependant pas apprécié par tout le monde.

« Guerre des ondes », sur deux fronts

Fin 1980, RQC fête son premier anniversaire quand une nouvelle radio à prétention régionale apparaît : Radio MEC (pour Mouscron-Estaimpuis-Comines). Elle émane de proches de la majorité communale, en particulier du PSC, au pouvoir dans ces trois communes. Radio MEC a installé son studio et son émetteur dans un local des organisations sociales chrétiennes. Elle émet sur 102 MHz, très proche de la fréquence de RQC. Pour éviter les brouillages réciproques, des discussions entre les deux radios débouchent sur un accord, interprété différemment de part et d’autre. Fin décembre, Radio MEC augmente sa puissance d’émission pour mieux atteindre Comines, brouillant ainsi les émissions de RQC. Le quotidien La Cité rapporte les évènements :« Une tentative de conciliation a lieu le 24 décembre [1980]. Mais les choses n’évoluant pas, ‘Radio qui chifèl’ fait ‘un coup de gueule’, en l’occurrence une trentaine de sympathisants occupent le studio de Radio MEC afin de forcer une décision le vendredi soir 26 décembre. L’ occupation durera jusqu’au samedi à deux heures du matin. La situation était fort tendue, chacun accusant l’autre de sabotage. Finalement, Radio MEC se déplace sur 103.3 MHz. »

Début 1981, les radios libres sont toujours clandestines, donc sous la menace d’une saisie de leur émetteur. Le vendredi 17 mai 1981 en fin d’après-midi, la police judiciaire, accompagnée d’agents de la RTT, investit le studio de RQC. L’ émission en cours est interrompue, l’émetteur est saisi. Très rapidement, animatrices et animateurs, auditrices et auditeurs, dont plusieurs venus de France, se mobilisent et rejoignent le « Petit coin ». L’ équipe de la radio s’organise, contacte la presse locale, prépare le redémarrage des émissions. Une radio membre de l’ALO aurait proposé un émetteur de secours. Ce ne sera pas nécessaire : comme il y avait des indices d’une descente possible de la police judiciaire, le technicien de RQC, Jean-Luc Herteler, a placé un émetteur factice dans le studio, le véritable émetteur se trouvant dans le faux plafond.

Au final, les deux événements, le conflit avec Radio MEC et la saisie, sont des tests positifs pour RQC. Ils démontrent la capacité de mobilisation de son équipe et sa popularité auprès de la population.

Signes d’essoufflement et nouveaux défis

Suite aux réglementations de la fin de l’été 1981, les menaces de saisie s’éloignent. En vue de sa demande de reconnaissance, RQC crée Animation Media Picardie, une ASBL dont les statuts sont déposés en décembre 1981. La reconnaissance est acquise en mai 1983.

Fin 1981, c’est aussi le deuxième anniversaire de RQC et l’occasion pour les responsables de faire le point. Le président, Alain Dervaux, dresse un état des lieux : « Dans la fièvre de la première année, une sensibilité commune mal définie – proche de ALO – plus qu’un débat de fond sur l’utilisation du nouveau média nous unissait. C’est que la construction de l’édifice RQC requérait toute notre énergie : améliorations techniques, peaufinement de l’outil, recherche de collaborateurs et surtout développement d’une crédibilité. Les réunions furent parfois animées. Les thèmes : radicalisation ou installation en douceur dans le tissu urbain ? Augmentation de l’écoute ou sélection plus stricte des thèmes ? Divertissement ou contenu ? (…) notre cohésion s’articulait sur le mouvement des radios libres de l’ALO – lutte contre la pub – refus d’une dépendance financière ou politique – limitation des puissances d’émission. (…) L’ ère de la légalisation s’ouvrait et avec elle de nouvelles difficultés. Celles-ci tiennent à la nature même d’une radio libre. D’une part la diversité des émissions qui provoque un éclatement de l’équipe en petites cellules cloisonnées (…). D’autre part, la responsabilité de l’animateur seul maître à bord face à son micro. Enfin l’attrait pour la nouveauté s’émousse. Le manque de participation aux réunions est symptomatique d’une lassitude qui s’installe. » La situation financière est tendue : « à peine un quart des animatrices et animateurs sont en ordre de cotisation à ce jour ». C’est un défi d’autant plus important que RQC rejette toute publicité. À ce moment, la liste de l’équipe d’animation comprend 69 noms, dont 17 femmes. La radio émet tous les jours, avec huit à neuf heures de direct par jour de semaine et treize à quatorze heures le week-end.

De Radio Motte au Chiffon rouge

À Mouscron, en janvier 1981, les syndicats en front commun mènent des actions pour interpeller les pouvoirs publics sur l’avenir incertain du textile. Le 29 janvier, 6 000 travailleurs et travailleuses cessent le travail. Un an plus tard, le 8 janvier 1982, des mesures sévères touchent des entre- prises textiles déjà en difficulté, en particulier l’usine Motte à Mouscron, dont l’État est devenu le principal actionnaire. Fin janvier, les syndicats lancent le mot d’ordre de grève pour protester contre ces mesures et occupent l’entreprise. RQC se rend sur place et relaie les évènements.

Quelques mois plus tard, la faillite est prononcée. Les délégations syndicales répliquent : « Depuis jeudi 18 novembre [1982], les usines du groupe Motte en faillite sont occupées par les travailleurs. Il s’agit de sauver l’emploi de quelque 750 personnes et d’éviter le démantèlement de l’entreprise. (…) Afin de populariser notre lutte, nous utilisons tous les moyens d’expression à notre disposition. C’est pourquoi nous avons décidé de créer notre propre radio libre Radio Motte dès ce jeudi 18 novembre. » RQC prête le matériel. Radio Motte diffuse plusieurs heures d’émission par jour tout au long de l’occupation. Ensuite, elle se transforme en une émission hebdomadaire dans la programmation de RQC, sous le nom « Chiffon rouge ». Un animateur syndicaliste, Gérard Christiaens, témoignera que cette émission était ouverte à l’actualité sociale aussi en dehors de sa région : « on était toujours solidaires quand il y avait une action qui se faisait, que ce soit en Flandre ou en Wallonie. » Assez vite, l’équipe du « Chiffon rouge » devient un des piliers de RQC. Elle est très efficace dans la collecte de fonds pour la radio, en particulier grâce à sa fête annuelle. L’émission « Chiffon rouge » sera diffusée pendant 38 ans, jusque fin juin 2021. RQC a sans doute assuré son avenir en prêtant un émetteur aux syndicalistes de Motte. Elle a ainsi intégré une équipe forte et bénéficié de ses nombreux soutiens pour développer la radio. En 2025, Radio qui chifèl émet toujours sans publicité. Elle est une des 21 radios reconnues comme « radio associative et d’expression à vocation culturelle ou d’éducation permanente » par la Fédération Wallonie-Bruxelles et parmi les 17 qui ne diffusent pas de communication commerciale.

Toute une équipe

Cette évocation des débuts de Radio qui chifèl m’aurait été impossible sans le travail réalisé en 2019 par celles et ceux qui ont organisé le 40e anniversaire de la radio. Certes, j’ai quelques souvenirs de ma participation sporadique des tout premiers mois, qui s’intensifie quand la radio s’installe au « Petit Coin », où je coanime une émission d’humour et une autre de jazz, jusqu’en avril 1981. Mais c’était trop peu ; j’ai donc puisé beaucoup d’informations et de documents dans l’album réalisé par Luc Van Acker, lui aussi animateur et technicien des débuts (Van Acker L., Radio Qui Chifel, t. 1 : Les années terribles, décembre 1979 – 1984, © Radio Qui Chifel – Animation Média Picardie asbl – décembre 2019), ainsi que dans l’émission « Roulez genèse » ou les premières années de Radio qui chifèl, de 1979 à 1984, réalisée par Luc Van Acker, Martine Depauw et Yves Dorme, diffusée le 2 novembre 2019 sur RQC.

Suite au 40e anniversaire, une équipe d’anciennes et anciens, dont je fais partie, produit une émission mensuelle sur RQC entre septembre 2020 et décembre 2023. Entre-temps, je me suis aussi investi à Radio Panik à Schaerbeek entre 1985 et 1987.

Stéphan Lepoutre

Annexe : Les 21 radios bénéficiant du statut de “radio associative et d’expression à vocation culturelle ou d’éducation permanente” en 2024.

a) Avec diffusion de message de communication commerciale et un mode de diffusion numérique :

- Alma asbl – Radio Alma ;

- Belle Fleur et Apodème asbl – Radio Prima.

b) Avec la non-diffusion de message de communication commerciale et un mode de diffusion numérique :

- Office de Radiodiffusion des Etudiants liégeois (48FM) asbl – 48FM ;

- RCF Sud Belgique (Radio Cyclone – RCF Namur) asbl – RCF-Namur ;

- Radio Centre Jodoigne asbl – Passion FM ;

- Airs Libres asbl – Radio Air Libre ;

- Campus audio-visuel asbl – Radio Campus Bruxelles ;

- Radio Equinoxe Namur ASBL – Equinoxe la radio découverte ;

- Comines Contact Culture asbl – Radio Libellule ;

- Radio Panik asbl – Radio Panik ;

- Radio Sud asbl – Radio Sud ;

- Radio Chrétienne Francophone Bruxelles (RCF Bruxelles) asbl – RCF Bruxelles ;

- Radio Chrétienne Francophone Liège asbl (R.C.F. Liège) – RCF Liège ;

- Animation Media Picardie – Radio Qui Chifel ;

- Radio UMONS asbl – YoUfm ;

- Promotion de l’Animation Culturelle et du Travail Educatif et Social (P.A.C.T.E.S) asbl – Equinoxe FM ;

- J 600, Radio du folklore jumetois et de l’animation de ses quartiers asbl – Radio J 600 ;

- Office de Radiodiffusion des Étudiants des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix asbl –

Run Radio Universitaire Namuroise ; - Radio Salamandre asbl – Radio Salamandre.

Certaines radios associatives de cette catégorie ne présentent pas de dépenses suffisantes pour justifier la totalité de leur subvention forfaitaire attribuable. Par conséquent, seul le montant réellement justifié a été attribué à : - Association pour la Diversité Culturelle en Belgique asbl – Belgahay Radio ;

- Mara FM asbl – Mara FM

LEPOUTRE S., Radio qui chifèl. « Sans publicité, sans parti mais pas sans parti pris » Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°28 : Écoutez les aventures et mésaventures des radios libres. Volet II : Cinq récits de radios libres, locales et militantes octobre 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025, www.carhop.be